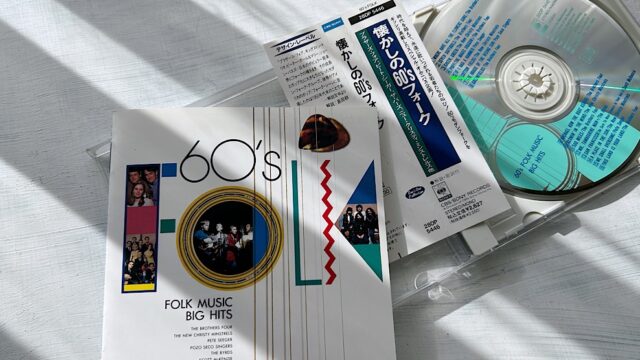

ミッシャ・エルマン『クライスラー愛奏曲集』。

クライスラーの名曲を、エルマンの演奏で聴くことができる。

ミッシャ・エルマンの初来日

『ブルータス』の村上春樹特集号で、ミッシャ・エルマンのレコードが紹介されている。

エルマンのエヴェレスト盤(疑似ステレオ)は、中古屋の100円コーナーで見つけた。ヴァイオリン奏者の思い入れがそのまま弓に乗り移ったかのような、「情熱満載」の個性的な弾きっぷりだ。音も演奏スタイルも ーハイフェッツとは違う意味合いでー 今から見ればかなり古風だが、そこにはそこにしか見当たらない味わいがある。古き佳き時代の揺るぎなき世界観、とでも呼ぶべきものが。ミシャ・エルマン(ヴァイオリン) ヨゼフ・クリップス指揮 ニューシンフォニー管 Everest 3298(1955年)/(『BRUTUS』No.949『村上春樹(下)「聴く。観る。集める。食べる。飲む。」編』(2021/10/15))

ミッシャ・エルマンを語るとき、「古き佳き時代の揺るぎなき世界観」のような言葉は、妙にしっくりとハマる。

それは、昔の文士の書いた古い本を読んでいるとき、エルマンの名前が随所に登場することでも分かる。

例えば、共産党作家・宮本百合子も、若いころ、エルマンのヴァイオリンのファンだった。

ビクターでエルマンのアベマリアをきいて驚いた。心がぞっとするほど音の裡に強い肉感性――生――があった。暖く震えながら息をついてマリア讚歌を捧げているようななまなましさを感じた。(「宮本百合子全集(第23巻)」1921年(大正10年)2月27日)

この年、宮本百合子は22歳で、読売新聞に発表したコラムにも、エルマンの名前が出ている。

エルマンをお聴きでしたか。世の中に一人あって二人とないあの芸術、物理学的な機械観念から離れた真実の心音、あの心境が創作の上に移し得られるならばと思います。名匠が仏体を刻む鑿の音、其処にあって私は仕事がして見たいと思います。(宮本百合子「女流作家として私は何を求むるか」)

エルマンの才気を、文学にも引用するくらい、宮本百合子はエルマンに心酔していたらしい。

エルマンは自分の出る妙音によって、あぶない処まで力にまかせて行くという。自分の仕事に対すると、自分の感動、自分の書けて行く快感によって書きすすめるのではなく、しっかり対照を握みそれの実対に迫って行こうとする意気込みということになるのだ。(「宮本百合子全集(第23巻)」1922年(大正11年)5月1日)

宮本百合子の文章には、エルマンの話題が多い。

クライスラーのライブに参加したときの日記には、比較対象としてエルマンが登場する。

エルマンの、いかにも彼の金毛の生えた丸い指で抑えるらしい音の現実的さ。パーローの、神経質な細い指が緊張し必死になって絃を走る音、皆違う。神経の鋭さ、精力などというものを全く超え切った、例えば、線と色との実に豊富な古画の落付き、真心ある渋味、こだわりない感性が流露しているのだ。(「宮本百合子全集(第23巻)」1923年(大正12年)5月1日)

どうやら、宮本百合子(24歳)は、エルマン以上にクライスラーがお好みだったらしい。

フリッツ・クライスラーは、1923年(大正12年)5月1日から5日まで、帝国劇場で演奏しているから、宮本百合子は公演初日のチケットを取っていたのだろう。

もっとも、西洋の著名な演奏家で初めて来日公演を行ったのは、なにしろ、ミッシャ・エルマンである。

音楽評論家の大田黒元雄は、エルマンの来日について、「エルマンは、日本へ演奏に來た最初の世界的名人です。それがために、彼は、その後来朝したどの名人よりも盛んな歓迎を受けました」と記録している。

国際的なヴァイオリニスト(ミッシャ・エルマン)の初来日は、1921年(大正10年)。

東京・帝国劇場を舞台に、2月16日から20日まで演奏会が開催され(「エルマン氏大音楽演奏会」、その後、大阪・京都・神戸とツアーを行った。

クライスラー以前に、日本人に親しまれたのは、ミッシャ・エルマンである。クライスラーが日本を訪ねた前々年(大正十年二月)、「楽聖」という触れ込みで日本へ来たエルマンの武者振りは全く我々世間見ずの度胆を抜くに充分であった。その頃のエルマンはまだ二十八、九歳の青年であったが、アウアー門下の逸足として、世界的に大名を馳せ、日本を訪ねるのは、何がなし、有難いことのように思えたものであった。(野村あらえびす「名曲決定盤(上)」)

薄田泣菫は、エルマンが大阪公演を行ったときの様子を、次のように綴っている。

名高い提琴家ミイシヤ・エルマン氏が、初めて大阪に来て、中之島の中央公会堂で演奏を試みたときのことだった。づかづかと楽屋へ訪ねて往ったある若い音楽批評家は、そこにおでこで小男の提琴家が立っているのを見ると、いきなりまづい英語で話しかけた。「すばらしい成功ですね。ところでどうです、この会場ホールのお感じは? 別に悪くはないでしょう」熱心な聴衆を二千あまりも収容するこの立派な会場を持っていることは、若い批評家の土地ところ自慢の一つだった。彼はこの名誉ある音楽家から、それに折紙がつけて貰いたかつたのだ。エルマン氏は、禿げ上った前額に滲み出る汗を無雑作に手帛で拭きとりながら、ぶっきらぼうに答えた。「ここは音楽会をする場所じゃないね。大砲を打つところだよ。大砲をね……」(薄田泣菫「茶話/昭和3年(1928年))

さすが、大阪人らしく、話に落ちが付いている(笑)

それにしても、当時初めて、外国の著名な演奏家を観た日本人は、さぞかし鮮烈な「外タレ体験」に出くわしたのではないだろうか。

コンサート料金も高額だったらしく、野村胡堂は「かつてクライスラーやエルマンは帝劇の特等席十八円という驚くべき入場料を取った」と振り返っている。

エルマンの活動時期は長いが、僕にとって、ミッシャ・エルマンは、外国人の演奏家がまだ珍しかった時代の、モダン大正な帝国劇場に立つミッシャ・エルマンだ。

1920年代から1930年代にかけてのエルマンには、第二次世界大戦直前の不気味な静けさが漂っているようにも思われる。

大正生まれの作家・庄野潤三の自宅にもエルマンのレコードがあった。

同じくかびの生えたビクターの赤盤にエルマンの「ユモレスク」がある。手まわしの蓄音機があればきいてみたいが、どうにもならない。(庄野潤三「文学交友録」)

雑誌に掲載された、この随筆を読んだ福原麟太郎から手紙が届いた。

小生のうちにも赤盤のエルマンのユモレスクがありますが、これは今も鳴るかどうか不明です。(庄野潤三「文学交友録」)

エルマンの「ユモレスク」が、共通言語のような役割を果たしている。

「ビクターの赤盤の~」とあるところがいい(戦前、ビクターの赤盤は高級レーベルだった)。

大正から昭和初期の雰囲気を味わいたいとき、だから、僕はエルマンの古い録音を聴いて過ごすことにしている。

最晩年のエルマンを聴く楽しみ

野村あらえびす『名曲決定盤(上)』で、エルマンが紹介されている。

エルマン・トーンというものは、全く特色的なトーン・カラーで、かつての神童エルマンが、一躍世界楽壇の寵児になったのも、一にあの幻妙不可思議な美しい音色を持っていたためにほかならない。今から十五、六年前、エルマンの最も華やかなりし頃のヴァイオリンの音色は、全く形容を絶するものがあった。それは妖艶無比な媚びと、甘さと、そして、悪魔的な魅惑力さえ持ったものであった。(野村あらえびす「名曲決定盤(上)」)

ミッシャ・エルマンを語るとき、「エルマン・トーン」という表現を外すことはできないが、1939年(昭和14年)に刊行された『名曲決定盤』では、「その後十幾年、昭和十二年に日本を訪ねたときは、もはや昨日のエルマン・トーンはおもかげしか残っていなかった」と評されている。

初来日時のエルマンの印象が、どれほど鮮烈だったかということを物語るエピソードだが、村上春樹も書いているように、戦後のエルマンも、決して悪いというわけではない。

むしろ、落ち着きと熟練の味わいがあって、安心して楽しめる演奏となっている。

エルマンがフリッツ・クライスラーの作品を演奏した『クライスラー愛奏曲集』は、1960年(昭和35年)6月25日から30日にかけて、ニューヨークのマンハッタン・タワーで録音されたものがベースとなっているが、さすがに安定感が感じられる。

エルマンは、1967年(昭和42年)4月に、76歳で他界しているから、このCDでは、まさしく最晩年のエルマンを堪能することができる。

それは、大正時代に来日して「エルマン・トーン」と騒がれた時代のエルマンとは、もちろん違うが、エルマンの演奏の中に歴史が刻まれていることも、また事実だろう。

大正浪漫、昭和モダン、世界大戦、戦後の復興と高度経済成長。

そのような日本の歴史さえ、エルマンのヴァイオリンからは聴き取ることができる。

関東大震災の報がアメリカに伝わった時、第一番に起って、義捐金募集の演奏をしたのはエルマンであった。それより二年前に日本を訪ねて、予想以上の歓迎と厚遇を受けたことを好漢エルマンは忘れなかったのである。エルマンの良さはそこにあると思う。彼の直情径行的な性格は、あらゆる場合に「上品ぶり」も「気取り」もせず、あるがままの野趣と魅力とを発散させる。彼は食卓上のバタさえ知らなかった――と大田黒氏は書いている。それは恐らくエルマンの冗談であったかも知れないが、とにかく、バタを知らないことを冗談にするほど、エルマンは野蛮さと稚気とを持っているのだ。(野村あらえびす「名曲決定盤(上)」)

ピアノはジョセフ・シーガー。

古い小説を読むときには、BGMにもこだわりたいものである。