1988年(昭和63年)は、村上春樹にとって特別な年だった。

前年の1987年(昭和62年)に刊行された『ノルウェイの森』が大ベストセラーとなったからだ。

それは、「村上春樹現象」と呼ばれる、特殊な状況を引き起こすことになる。

80年代の「村上春樹現象」とは何か?

『ノルウェイの森』は、ローマで書きあげられた。

ふりかえってみると、この年は我々二人にとってはそれほど良い年ではなかったように思う。日本に戻ると、『ノルウェイの森』は大ベストセラーになっていた。ずっと外国にいてよく事情がわからなかったせいもあるのだけれど、久し振りに日本に戻って自分が有名人になっていることを知って、僕はなんだか愕然としてしまった。(村上春樹「遠い太鼓」)

1987年(昭和62年)9月に単行本が出版されたときも、作者(村上春樹)は、まだ海外に滞在中だった。

https://gentle-land.com/toi-taiko-murakami-haruki/

作者不在の中で、大ベストセラーとなった『ノルウェイの森』は、「村上春樹現象」とまで呼ばれる大ブームを巻き起こす。

それは僕にとっては精神的にいちばんきつい時期だった。正直に言って不快なこともいくつかあった。それでずいぶんがっかりして、気持ちも冷えこんでしまった。今になってふりかえってみればわかるのだけれど、結局のところ僕はそういう立場に立つことに向いていなかったのだろう。そういう性格でもないし、おそらくそういう器でもなかったのだろう。(村上春樹「遠い太鼓」)

純文学小説が、空前の大ブームとなったことで、日本社会は騒然としていた。

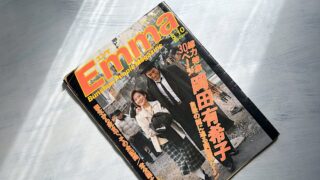

『週刊文春』1988年(昭和63年)9月8日号は、「村上春樹は『’80年代の夏目漱石』だ」というタイトルで、『ノルウェイの森』狂騒曲を伝えている。

「ノルウェイの森」をご存じない貴方は、おじさん度が相当に嵩じていると考えたほうがよろしい。純文学にしてなんと二百六十七万部。大した宣伝もなしにバカ売れに売れているのである。(『週刊文春』1988年9月8日号「村上春樹は『’80年代の夏目漱石』だ」)

1987年(昭和62年)9月に発売された『ノルウェイの森』は、一年間で(上下巻合わせて)267万部の売り上げを見せていた。

純文学の売れゆきとしては、当時としても異例だった。

主題はひたすら重い。それでも売れている。(略)その圧倒的な支持ぶりに、パルコ出版の “流行分析誌”『アクロス』は、作者の村上春樹氏を『八〇年代の漱石』とまで持ち上げている。(『週刊文春』1988年9月8日号「村上春樹は『’80年代の夏目漱石』だ」)

特集記事では、各界著名人の反応を伝えている。

漫画家(柴門ふみ)は、「これは恋愛小説というよりは、『赤頭巾ちゃん気をつけて』以来久々の青春小説だと思うんです」とコメントした。

「世代としては村上さんのちょっと下なんだけれど、早稲田あたりや新宿の明け方の風景がなつかしかったですね。あの時代には直子みたいな女の子もいたんですよ。自分は特別で傷つきやすいっていうような子がね。そういうポーズをとる子が、また美人だったりする。私はそういう子に反発を感じて漫画を書き出したというところもあるんですよ。でも、あの時代を二十歳代で通過した女の子は、多少直子と似たようなポーズをとっていたりするんです」(柴門ふみ『週刊文春』1988年9月8日号「村上春樹は『’80年代の夏目漱石』だ」)

当時、柴門ふみは、『同・級・生』(1988)が話題となっていた時代だ。

『無印良女(りょうひん)』(1986)で人気のエッセイスト(群ようこ)は、従前から村上春樹のファンだったという。

「今まで彼の本を買っていなかった人が、これだけ買うのはどういうことか、分析できません」と戸惑いを見せながら、口コミ効果が絶大だったからではないだろうか、という。(『週刊文春』1988年9月8日号「村上春樹は『’80年代の夏目漱石』だ」)

芸能人による発信効果も影響していたかもしれない。

発行当初、歌手のなかでも読書家といわれるキョンキョンこと小泉今日子が、DJを担当する深夜のラジオ番組で、『最近のおすすめ』として「よかったよー、あなたも読めばー」と語りかけたのをはじめ、小朝師匠もいうとおり、口コミによって売れたという見方をする人は多い。(『週刊文春』1988年9月8日号「村上春樹は『’80年代の夏目漱石』だ」)

村上春樹よりひとまわり上の安保世代の作家(柴田翔)は、「今度の作品は、人間と人間が本質的に接触することの不可能性を描いていますね」と評した。

「最初、セックスの描写の多い小説だという評判を聞いていたのだが、読んでみると、どうしてそういう言い方をするのかなと思ったね。そういう描写が伏線となって、生と死、男と女、正気と狂気といった深刻なテーマを扱っているという思いが強かった」(柴田翔『週刊文春』1988年9月8日号「村上春樹は『’80年代の夏目漱石』だ」)

東京大学の船曳建夫助教授(文化人類学)は、社会学的なアプローチから『ノルウェイの森』現象を分析している。

「舞台設定は今から二十年前ですが、若い読者にとって違和感はあまりないと思います。二十年前から今まで続いている状況の『何か』を、村上さんは掴んでいるんでしょう。例えば、若い人の自殺の問題。岡田有希子さんに代表されるように、今の大きな問題のひとつですね。(船曳建夫『週刊文春』1988年9月8日号「村上春樹は『’80年代の夏目漱石』だ」)

アイドル歌手(岡田有希子)が飛び降り自殺をしたのは、1986年(昭和61年)4月で、その後、日本国内では、若者たちの自殺が相次ぎ、社会現象にまでなった(いわゆる「ユッコ・シンドローム」)。

『ノルウェイの森』が発売された1987年(昭和62年)、若者世代にとって、死は(自殺は)、十分に現実的で深刻な問題だったのだ。

講談社の担当編集者(木下陽子)は、大ヒットの要因について、次のようにコメントを寄せている。

「読者カードをみますと、『好きな人にプレゼントしたい』というのがけっこう多かった。やはり読んだ人が友人知人にどんどん勧めたようですね。広告も派手なのは避けました。村上さんの希望で、内容について先入観を与えないものを作ったんです。今では、若い世代だけでなく、上にも読者層が広がって、息子から勧められて読んで感動したという四十代の主婦からの手紙なども寄せられています」(木下陽子『週刊文春』1988年9月8日号「村上春樹は『’80年代の夏目漱石』だ」)

「息子から勧められて読んで感動したという四十代の主婦からの手紙なども寄せられています」という部分が、特にいい。

当時は、四十代の主婦が『ノルウェイの森』を読むことさえ、珍しい現象だととらえられていたのだ(出版社側にとっても)。

「軽い」ことが主流だったバブル時代に、『ノルウェイの森』は、「生と死」という重いテーマを突きつけた。

あるいは、それは、人々が待ち望んでいたものだったのかもしれない。

浮かれた時代を刹那的に生きている自分たちに、誰もが不安感を持ち始めていたのだ。

『ノルウェイの森』は、時代設定を20年前の1970年前後とすることで、状況としてのリアリティを希薄にし、本質的なテーマを客観的に伝えることに成功した。

いい、悪いは別にして、「優しさ」が時代のキーワードだと柴田氏は指摘するが、この作品で村上春樹氏が「優しさ世代」のトップランナーの位置を占めたといえるのだろう。(『週刊文春』1988年9月8日号「村上春樹は『’80年代の夏目漱石』だ」)

もっとも、作者(村上春樹)にとって『ノルウェイの森』は、あくまでも寄り道にすぎなかった。

村上春樹にとっての本流は、『羊をめぐる冒険』であり、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』であり、『ねじまき鳥クロニクル』である。

自己評価と社会的評価とのズレが、そこにはあった。

そのジレンマも、村上春樹を混乱に追いこんだ、ひとつの大きな要因だったかもしれない。

村上春樹の青春グラフティ

問題は、これだけの大ベストセラーの作者が、まったくマスメディアには登場していない、ということだった。

写真週刊誌『Touch(タッチ)』1988年(昭和63年)11月8日号は「『ノルウェイの森』を生んだ作家の知られざる素顔 村上春樹の初公開アルバム「青春グラフティ」」と題して、作家の経歴を写真入りで紹介した。

「これさえ読んでいれば、OLとの会話に困らない」と、断言する中間管理職がいるほどに、若い世代に支持されている。(略)今でも、ある大学生協の書籍部で月100冊売れていることを考えれば、ハイティーンから20代の大半は読んでいるといってもいい。村上春樹氏の小説『ノルウェイの森』は紛れもなく怪物(モンスター)作品だ。(『Touch』1988年11月8日号「村上春樹の初公開アルバム『青春グラフティ』」)

特集記事では『ノルウェイの森』を手掛かりに、村上春樹の青春時代を振り返っている。

小説はこの寮で暮らしていた2年間が舞台になっているのだが、実際の村上氏も11か月間、東京・目白にある「和敬塾」という寮で学生時代を過ごしている。(略)「塾生のほとんどは『ノルウェイの森』を読んでいます。多少デフォルメされて描かれているけど、村上さんがここの出身だと聞いて誇りに思います(塾生)」(『Touch』1988年11月8日号「村上春樹の初公開アルバム『青春グラフティ』」)

寮で同室だった「突撃隊」のモデルとなった人物は、現在、岐阜県内の公立高校で地理を教える佐野正隆氏だ。

「村上ですか? 知ってますが、彼の小説は読んだことがないですねぇ。ボクのことが描かれてるんですか? 変人みたいに扱われてるんでしょ? たしかにヌード写真を、運河の写真に変えたことはあったと思いますね」(佐野正隆『Touch』1988年11月8日号「村上春樹の初公開アルバム『青春グラフティ』」)

突撃隊(佐野正隆)は、岐阜県内で民俗学の調査研究に功績を残した研究者でもある。

和敬塾の西寮で、二人は同室だったらしい。

「村上の生活は荒れていて、門限破りの常習者。いつも便所の窓から忍び込んでいました。二段ベッドも万年床で、その上にゲタを転がしたりして、机の上もゴチャゴチャ。無精ヒゲを生やし、汚なく、いつもジーパン姿の野暮ったいかっこうでした。神経も太そうで、ナイーブな小説を書いているといわれてもピンときませんねぇ」(佐野正隆『Touch』1988年11月8日号「村上春樹の初公開アルバム『青春グラフティ』」)

『ノルウェイの森』で「突撃隊」は、かなり濃いキャラクターとして登場しているが、あるいは、主人公(ワタナベ君)自身も、極めて特徴的な大学生だったのではないだろうか。

「読む本といえば、ペンギンブックスとか原書ばかり。今でいう “くうねるあそぶ” を地で行くような人間で、ひとり浮いた感じでした。長髪でヒゲを生やすなど、全共闘スタイルだったけど、学生運動をするタイプではなかったですね」(佐野正隆『Touch』1988年11月8日号「村上春樹の初公開アルバム『青春グラフティ』」)

たしかに、『ノルウェイの森』のワタナベ君に、「長髪でヒゲの全共闘スタイル」という印象は、あまりなかったかもしれない。

なにしろ、映画『ノルウェイの森』に出演した松山ケンイチは、清潔感ある青年として主人公を演じている。

寮の部屋も、致命的なほどに汚くは再現されていなかった。

実父(村上千秋)も「変わった子でしたよ」と取材に応えている。

「小さい頃から本が好きで、中学生でマルクス、老子、ニーチェを読んでいました。高校生になると、英語の原書。本同様、音楽も好きで、東京から帰省すると、コートも脱がずにピアノを弾いてました」(村上千秋『Touch』1988年11月8日号「村上春樹の初公開アルバム『青春グラフティ』」)

実母(村上美幸)のコメントもある。

「あの子が大学生の頃、地獄の話をしたことがあります。地獄の研究をしてるとかで、“酒飲みが落ちる地獄、嘘つきが落ちる地獄など、500以上の地獄があるけれど、親のすねをかじって落ちる地獄はない。だから、ボクは大学に8年間通うんだ” といっていました」(村上美幸『Touch』1988年11月8日号「村上春樹の初公開アルバム『青春グラフティ』」)

小学校時代の担任(小谷喜代子)は、「イタズラ好きで、よく女の子をからかっていました」と回想している。

「春樹という名前をとても気に入っていたみたいですね。大人を笑わせるほどジョークもうまく、PTAのお母さん方にまで人気があり、運動会で足の遅い村上君が走り出すと、自分の子供を放り出して「春樹クーン、頑張って」と応援するお母さんが続出するほどでした」(小谷喜代子『Touch』1988年11月8日号「村上春樹の初公開アルバム『青春グラフティ』」)

とにかく人気者だったらしく、中学生時代から作文の成績も良かった。

県立神戸高校では新聞委員会に所属、たくさんの原稿を書いて、3年生では委員長も務めた(「高校では新聞委員長を務め、世界文学全集を読破、文才には定評があった」「編集後記は毎回、名文だったという」)。

「宿題の読書感想文を何通りも書き、友人に売るほどだった。あれが彼の初めての原稿料でしょう」と、当時の同級生は証言している。

高校時代の愛読書は、流行の最先端を走る『平凡パンチ』で、「VAN」ブランドを着こなすアイビー少年でもあった(「成績は中の上ぐらい」)。

早稲田大学に進学後は、高橋陽子と学生結婚、千駄ヶ谷でジャズ喫茶「ピーターキャット」を経営した。

夫(村上春樹)と並んで写真に写っている陽子夫人は、「ピーターキャット」の文字と黒い猫のイラストが入ったセーターを着ている。

「僕は髪の長い女性が好きなんです」と、村上春樹が言っているとおり、陽子夫人も、また、長い髪が印象的な美女だった。

『ノルウェイの森』に登場するガールフレンド(小林緑)のモデルは、陽子夫人ではないかと考えた友人もいるらしい。

本人不在の中で「村上春樹現象」は過熱化した。

折しも、1988年(昭和63年)10月には『ダンス・ダンス・ダンス』が発売され、村上春樹現象の一端を担うことになる。

バブル時代を生きる若者たちにとって「村上春樹」は、既に共通言語となりつつあったのだ。

あるいは、「村上春樹」は一時の流行(ブーム)にすぎないと、誰もが考えていたかもしれない。

しかし、村上春樹は『ノルウェイの森』を乗り越えて再生した。

そのことを、2025年(令和7年)に生きる僕たちは知っている。

いや、むしろ、村上春樹は、ここから始まるんだよと、現在の僕たちだったら言えるだろうか。