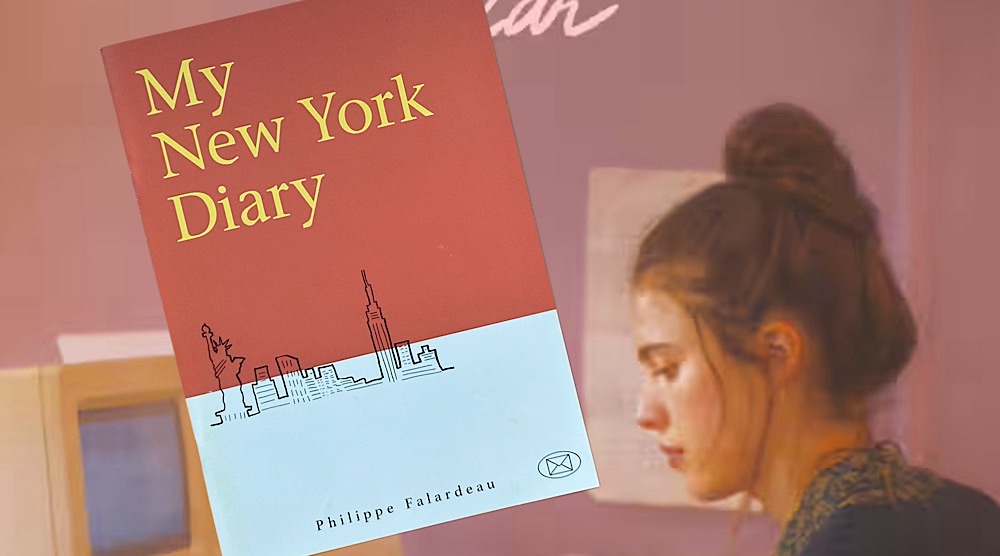

映画『マイ・ニューヨーク・ダイアリー』鑑賞。

本作『マイ・ニューヨーク・ダイアリー』は、2020年(令和2年)に制作された外国映画である。

原題は「My Salinger Year」。

原作は、2014年(平成26年)に出版されたジョアンナ・ラコフ『サリンジャーと過ごした日々(My Salinger Year)』だった。

(2026/03/01 21:21:48時点 楽天市場調べ-詳細)

最後の「サリンジャー伝説」

サリンジャーの「新しい本」が出版されるというニュースが広まったのは、1996年(平成8年)のことである。

1996年、30年の沈黙のあとで、サリンジャーが「ハプワース16、1924」をハードカバーで出版するという驚くべき決心をしたというニュースが、文学界に波紋を広げた。(ケネス・スラウェンスキー「サリンジャー 生涯91年の真実」田中啓史・訳)

「ハプワース16、1924」は、サリンジャーが発表した最後の作品だった。

「ハプワース16、1924」は1965年6月19日、ニューヨーカー誌に発表された。作家としてはみじめな失敗だった。(ケネス・スラウェンスキー「サリンジャー 生涯91年の真実」田中啓史・訳)

『ライ麦畑でつかまえて』や『ナイン・ストーリーズ』『フラニーとゾーイ』の作者として、既に「伝説の作家」となっていたサリンジャーに対する世間の期待は、あまりにも大きすぎたのかもしれない。

グラース・サーガ(グラース家の物語)として、非常に興味深いこの中編小説は、世の中に受け容れてもらうことができなかった。

6月にニューヨーカー誌を買った何万の読者は、だれもがこの大作家のみずみずしい作品を予期したが、最後まで読み終えた読者は少なかっただろう。シーモアが恥ずかしげにそんな告白をした場面になったときには、ほとんどの読者は雑誌を閉じていた。(ケネス・スラウェンスキー「サリンジャー 生涯91年の真実」田中啓史・訳)

それが、世の中が見た「最後のサリンジャー」だった。

J・D・サリンジャーの作家としての公の生活は、「ハプワース16、1924」とともに終わった。その後の数十年、彼は書きつづけたが発表することはなかった。(ケネス・スラウェンスキー「サリンジャー 生涯91年の真実」田中啓史・訳)

1965年(昭和40年)以来、姿を消していたサリンジャーの「新刊」が出るというニュースは、1996年(平成8年)の世界にとって、決して簡単なニュースではなかった。

本作『マイ・ニューヨーク・ダイアリー』に登場するサリンジャーは、つまり、そんな時代のサリンジャーである。

「ハプワース16、1924」の出版にあたりサリンジャーは、大手ではない、小さな出版社を選んだ。

この中編小説の権利をあたえるに際して、彼は大手の出版社を無視し、オーキシズ出版というヴァージニア州アレクサンドリアにある無名の出版社を選んだ。(ケネス・スラウェンスキー「サリンジャー 生涯91年の真実」田中啓史・訳)

オーキシズ出版は詩集の出版で、一定の評価を得ている出版社だった。

サリンジャーの本を出版したいと考えたのは、オーナー(ロジャー・ラスベリー)である。

イアロ・シャピロ 一九八八年、ジョージ・メイソン大学英文学科教授であり、自宅のある「ヴァージニア州」アレクサンドリアを拠点とした小さな文芸出版チームのオーナーでもあったロジャー・ラスベリーは、冗談半分でJ・D・サリンジャーに手紙を書き、「ハプワース16、1924」を出版させてもらえないかと尋ねた。(デイヴィッド・シールズ、シェーン・サレルノ「サリンジャー」 坪野圭介・訳)

サリンジャーは即座に「考えておくよ」という簡単な返事を届けたという。

それから8年後の1996年(平成8年)7月26日、ラスベリーの自宅オフィスの電話が鳴った。

ロジャー・ラスベリー 「ラスベリー氏はいらっしゃいますか」と訊かれた。(略)彼の声はニューヨーク訛りで(中略)現存するウォルト・ホイットマンの録音みたいに聞こえた。彼は自分が誰なのかを明かした。「J・D・サリンジャーです」と言ったのか「サリンジャーです」と言ったのかは覚えていないが、私は「ええ、えっと、……あなたから電話を頂けて嬉しいです」と言った。(デイヴィッド・シールズ、シェーン・サレルノ「サリンジャー」 坪野圭介・訳)

ラスベリーとサリンジャーは、ワシントンDCにあるナショナル・ギャラリーのカフェテリアで打ち合わせをすることになった。

約束の時間より遅刻してきたロジャー・ラスベリーを、サリンジャーは、根気強く待っていたという。

イアロ・シャピロ サリンジャーは、ブックカバーを付けずに、強力な耐力性のある布──バックラム──だけの表紙にしたいと主張した。彼らは活字の大きさや書体、行間について話し合った。印刷はどこかで少部数のみ行う予定だった。(デイヴィッド・シールズ、シェーン・サレルノ「サリンジャー」 坪野圭介・訳)

「いかなる広告もしない」という約束が、取り交わされた。

出版のために必要な手続きとして、本の目録用記録をアメリカ議会図書館へ提出したときにその情報を嗅ぎつけたのは、ヴァージニア州の「非常に小さな雑誌」だった。

ロジャー・ラスベリー 愚かにもインタビューに答えてしまった。だが誰もその記事を見ることはないだろうと思ったのだ。(デイヴィッド・シールズ、シェーン・サレルノ「サリンジャー」 坪野圭介・訳)

ラスベリーのインタビュー記事を読んだワシントンポストの記者が、その大ニュースを報じた。

そして、サリンジャーの「新作」は、アマゾンと出版社のウェブサイトの刊行リストへと掲載されることになる。

シェーン・サレルノ 一九九七年の二月初頭、『ハプワース16、1924』はアマゾンの予約注文数でベストセラー第三位だった。(デイヴィッド・シールズ、シェーン・サレルノ「サリンジャー」 坪野圭介・訳)

批評家たちは、かつての「失敗作」が復活するというニュースに驚いた。

ジョナサン・シュワルツ 「その本が出版されるという」噂が立ったとき、ニューヨークタイムズを代表する書評家ミチコ・カクタニが、一九六五年以来出版されることのなかったこの物語を厳しく批判したんだ。(デイヴィッド・シールズ、シェーン・サレルノ「サリンジャー」 坪野圭介・訳)

『ハプワース16、1924』の印刷や製本は既に完成していて、後は出荷を待つばかりの状況になっていたらしい。

しかし、『ハプワース』はなかなか出版されなかった。

こちらはオーキシズ出版です。「ハプワース16、1924」の出版が遅れております。現時点では出版に関してはっきりしたことは申し上げられません。不明瞭な情報と混乱についてお詫びいたします。(ケネス・スラウェンスキー「サリンジャー 生涯91年の真実」田中啓史・訳)

30年経ってもサリンジャーは、30年前のサリンジャーのままだったらしい。

マイルズ・ウェーバー 報道によると、サリンジャーが一連の宣伝を嫌ったためにその本は回収されることになった。たいていの出版社や作家の基準からすれば、それはまったく宣伝といえるようなものでもなかったのだが。(デイヴィッド・シールズ、シェーン・サレルノ「サリンジャー」 坪野圭介・訳)

映画の中で、主人公(ジョアンナ)が電話を取り次いだサリンジャーの「新刊」は、こうして「幻の新刊」として消え去っていく。

同様の「事件」は2002年(平成14年)にも繰り返された。

二〇〇二年十一月、四十年近い沈黙を破り、ついにサリンジャーが「新作」を発表するらしいという情報が世界を駆け巡った。発信源はアマゾン・ドット・コム。予約のボタンさえ現れ、サリンジャーのファンたちを今度こそはと狂喜させた。(都甲幸治「サリンジャーにおける愛と死」)

つまり、ジョアンナは、最後の「サリンジャー伝説」の美しい冒頭部分に立ち会っていたのだ。

空想の青年はホールデン・コールフィールドだったのか?

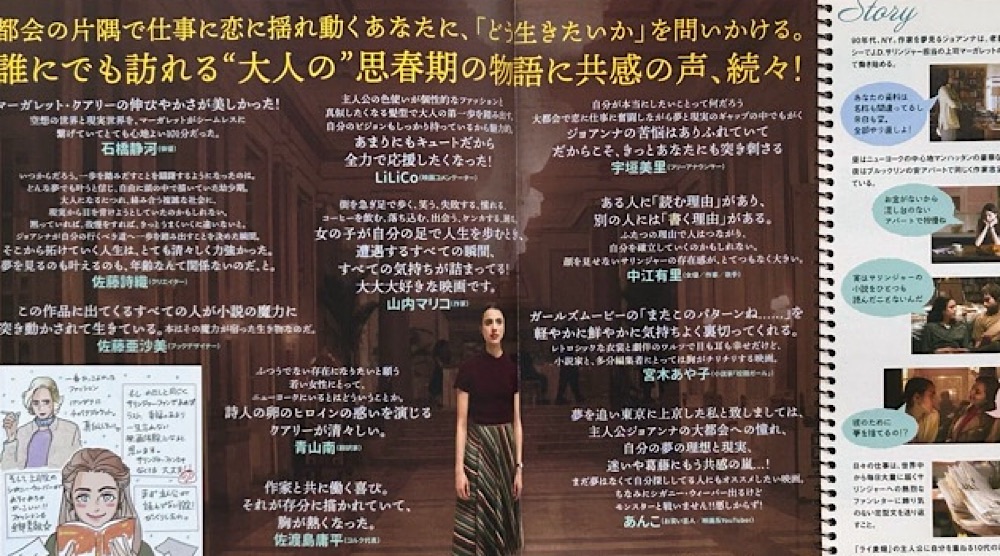

本作『マイ・ニューヨーク・ダイアリー』は、サリンジャーの文学作品を通して、本来の自分を発見する若い女性の物語である。

原題は「サリンジャーと過ごした日々」だが、現代日本で「サリンジャー」という作家の名前は、若い女性たちには響かないと判断されたのだろうか。

作家になることを夢見ながら、老舗出版エージェンシーで助手として働き、デリカシーに欠ける男と同棲する彼女は、本来の自分を見失っていた。

彼女の気持ちを開いてくれるのは、世界中から届けられるジェリー(サリンジャー)への熱いファンレターだった。

僕が本当にノックアウトされる本というのは、読み終わったときに、それを書いた作家が僕の大親友で、いつでも好きなときにちょっと電話をかけて話せるような感じだといいのにな、と思わせてくれるような本なんだ。(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)

もっとも、作者であるサリンジャーは、読者からの接触をひどく恐れた。

熱心な読者からのファンレターは、(サリンジャーに渡ることもなく)すべてエージェンシーの手によって処分されていたのである。

サリンジャーのエージェンシーは、1940年(昭和15年)に契約を締結した「ハロルド・オーバー・アソシエイツ」である。

ケネス・スラウェンスキー『サリンジャー 生涯91年の真実』巻末の「J・D・サリンジャー年譜」には、「5月、ハロルド・オーバー社と著作権代理人契約を結ぶ。担当のドロシー・オールディングとは終生のつきあいとなる」と記載されている。

シガニー・ウィーバー演じる女性上司(マーガレット)のモデルとなっているのは、二代目社長(ドロシー・オールディング)からサリンジャー担当と経営を引き継いだ女性エージェント(フィリス・ウェストバーグ)。

セオドア・ペレリン演じる「幻の若者」は、主人公(ジョアンナ)の中に潜む彼女自身を投影している(つまり、自分自身との対話)。

それは、『ライ麦畑でつかまえて』の主人公(ホールデン・コールフィールド)によって誘い出された、彼女の中の「心の声」だった。

セオドア・ペレリンが演じているのは、ホールデン・コールフィールドだったと置き換えてもいい。

ファンレターに心を動かされた彼女は、『ライ麦畑でつかまえて』や『ナイン・ストーリーズ』『フラニーとゾーイ』といったサリンジャー作品を読破していく。

サリンジャーは、彼女の想像していたサリンジャーとは、まったく違う作家だった。

彼の小説はジョアンナが想像していたものとは全く違っていた。残酷で、ユーモアがあって、正確だ。サリンジャーが大好きになった。(『マイ・ニューヨーク・ダイアリー』公式パンフレット)

サリンジャーの作品に励まされ、本当の居場所を探すために彼女は新しい旅へ出る。

90年代のニューヨークを舞台に描かれているのは、新社会人の再生物語である。

マーガレット・クアリー演じるジョアンナは、抑圧されていた自分自身を、サリンジャー文学によって解放していった。

あたかも舞踏会のような元カレ(カール)とのダンスシーンは、彼女の心理的な解放を象徴する重要な場面である。

「あなたならいいエージェントになれるわ……。他に夢があるのね?」「はい。今を逃せばもう二度と……」(『マイ・ニューヨーク・ダイアリー』公式パンフレット)

彼女が訪れたのは、憧れの『ザ・ニューヨーカー』である。

自分が執筆した詩を編集者へ売りこむために、彼女はエージェントから作家へと転身したのだ。

空想の中の青年は語り続けている。

「僕が自分を綴ったものが『ライ麦畑』だとしたら……。作者になりきって自分に返事が書けるんだ」(『マイ・ニューヨーク・ダイアリー』公式パンフレット)

人は誰もが「ホールデン・コールフィールド」である。

たとえ「十代の少女」ではないジョアンナも、ホールデン・コールフィールドになることができるのだ。

映画はニューヨークの文学世界を舞台に展開していく。

「神様、わたしマーガレットです」(1970)などで、もはやアメリカのヤング・アダルト小説の世界では生きる伝説であるジュディ・ブルームは原作にも登場するが、演じるギリアン・ドリアが本当にブルームそっくりなので驚いた。(山崎まどか「ニューヨーク一年生、新しい思春期」)

実在の作家や作品が、次々に登場するところも、この映画の醍醐味となっている。

マーガレットたちがランチを取るテーブルに招かれて、ジョアンナが会う作家はレイチェル・カスク。私小説的な三部作で近年話題沸騰の作家だが、この映画の舞台である1995年の頃はまだ二十代の新人。レストランで話題になる小説「セイビング・アグネス」(1993)はこの二年前に出版された彼女のデビュー作だ。(山崎まどか「ニューヨーク一年生、新しい思春期」)

フィッツジェラルドやカポーティの時代は終わっても、ニューヨークは、やはり、文学の街だったのだ。

主人公の上司(マーガレット)が愛人(ダニエル)と出会ったレストラン「エレインズ」は、有名な文芸スポットでもある。

残念ながら店主の死亡と共に2011年に閉店したエレインズは、ゲイ・タリーズやウディ・アレンなどが常連で、マーガレットの所属する世代や背景がこれだけでよく分かる。(山崎まどか「ニューヨーク一年生、新しい思春期」)

主人公(ジョアンナ)の特別な空間として登場しているのは、マンハッタンの老舗ホテル「ウォルドーフ・アストリア・ニューヨーク」。

1990年代という近過去の再現も、この映画の大きな挑戦だったと、監督(フィリップ・ファラルドー)は語っている。

私たちは3つのNYを作り出さなければならず、それをモントリオールで撮影することはたくさんの挑戦を伴いました。ジョアンナが暮らしていた90年代のブルックリン(再開発前のウイリアムズバーグ)、NYの中心地マンハッタンの街中の風景。そしてマディソン・アベニューにある出版エージェンシーの3つです。(『マイ・ニューヨーク・ダイアリー』公式パンフレット)

この映画の邦訳が「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」となったのは、「サリンジャー」という古い作家よりも、ニューヨークという大都市への共感を重視したためかもしれない。

それはそれでいい。

ニューヨーク映画として観たときにも、この映画は、素晴らしく魅力的であることに間違いはないのだから。

監督(フィリップ・ファラルドー)は、次のとおりインタビューに答えている。

サリンジャーの小説の世界観を、無数のファンレターを通して具現化していく。これは、文学を映画へ変換する必要があった理由のひとつです。(略)サリンジャーの作品を読んだファンの経験が物語の核となり、映画をひとつにまとめてくれたのです。(『マイ・ニューヨーク・ダイアリー』公式パンフレット)

恋人(ドン)と別れたジョアンナがすれ違うのは、ニューヨークへやってきたばかりの頃の、あのジョアンナだった。

特別な日には父に連れられて高級ホテルでデザートを。別世界を生きてるような人々を見ては憧れたわ。平凡はイヤ。”特別” になりたかった──。(『マイ・ニューヨーク・ダイアリー』公式パンフレット)

西海岸バークレーで彼女を待ち続けている恋人(カール)と離れてまで、ニューヨークへとやってきた、あの日の自分を、ジョアンナは取り戻すことができたのだ。

文学の研究者ではなく、作家として生きるためにやってきた、あの日の自分を。

勇気を与えてくれたのは、サリンジャーだった。

もしかすると、ホールデン・コールフィールドは、彼女の中に潜む本当の彼女自身を象徴する存在だったのかもしれない。

『ライ麦畑でつかまえて』を読んだ、多くの読者と同じように。

(2026/03/01 21:04:14時点 楽天市場調べ-詳細)