1980年(昭和55年)12月8日、ジョン・レノンが射殺された。

犯人(マーク・ディヴィッド・チャップマン)は、『ライ麦畑でつかまえて』の信奉者だった。

謎の作家(J.D.サリンジャー)に新しい伝説が生まれた瞬間だった。

伝説の作家サリンジャーを訪ねて

『ライ麦畑でつかまえて』の作者(J.D.サリンジャー)は、1965年(昭和40年)6月『ニューヨーカー』に「ハプワース16、1924」を発表して以来、完全に姿を消していた。

沈黙は一世代の長きに及んだ。サリンジャーにとって、新しい生活は静寂であり、エゴの罪を犯さぬよう書くことで信仰を実践する、きちんとした祈りの日々だった。(ケネス・スラウェンスキー「サリンジャー 生涯91年の真実」田中啓史・訳)

伝説の存在と化したサリンジャーの名前を、人々が再び現実のものとして認識したのは、1980年(昭和55年)12月8日に発生した「ジョン・レノン暗殺事件」のときだった。

12月8日の夜、彼らがダコタ・ハウスにもどってくると、精神錯乱の25歳の男マーク・ディヴィッド・チャップマンが至近距離からレノンに4発の銃弾を撃ちこんで殺害した。この暗殺者は、それから静かに歩道にすわりこんで、ポケットから『キャッチャー・イン・ザ・ライ』の本を取り出すと、まるでなにごともなかったように読みだした。(ケネス・スラウェンスキー「サリンジャー 生涯91年の真実」田中啓史・訳)

1980年(昭和55年)4月号『中央公論』に、懐かしいサリンジャーに関する取材記事が掲載されたとき、サリンジャーは、まだ、伝説の作家(サリンジャー)のままだった。

その取材記事を書いたのは、カナダに住む若手記者だった。

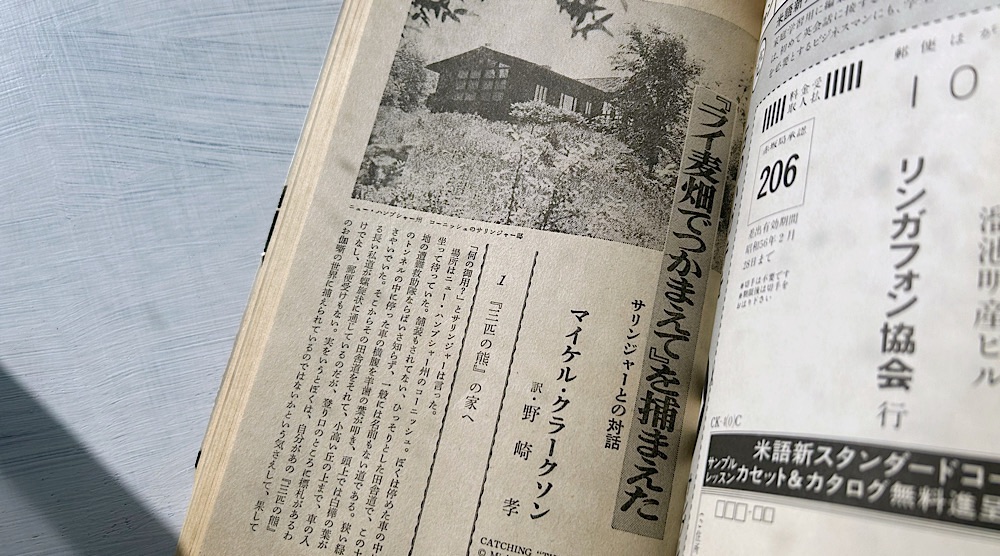

ところが最近、カナダはオンタリオ州ナイヤガラ・フォールズ市のニュース雑誌『ナイヤガラ・フォールズ・レヴュー』の若手記者マイケル・クラークソンは、この初老(六十歳)の作家を説いて屋敷内に入り、短時間の訪問をすることを許された。(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

マイケル・クラークソンの取材は、1979年(昭和54年)6月に行われたものだが、それより一年前にも、マイケルはサリンジャーと会ったことがある。

「何の御用?」とサリンジャーは言った。場所はニュー・ハンプシャー州のコーニッシュ。ぼくは停めた車の中に坐って待っていた。(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

発表誌には「コーニッシュのサリンジャー邸」の写真が掲載されている。

「ぼくに必要なものが何か、教えてください」と、マイケルは言った。

「わたしは小説家ですよ!」神経をむき出しにされたかのように彼は、大袈裟に両手を突き出しながらぼくの車の窓から後ずさった。「わたしの作品の中には自伝的な要素など絶対にない。きみがやったような手で手紙を届けられるのは今度が初めてではない」(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

マイケルは、サリンジャーが新聞を買うブルックス雑貨店の店員を通じて、サリンジャーに宛てた手紙を渡そうとしていた(この後、サリンジャーは、この店で『ニューヨーク・タイムズ』を買うことをやめてしまったが)。

「わたしは公的生活を送る公人ではない。どうして自分だけの私的な生活を送らせてくれないのだ? こんなことをこっちから求めたためしはないし、こんな目に遇わねばならぬようなことをやった覚えもない。それなのにわたしは二十五年間もこのありさま──こんなことはもううんざりだよ!」(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

サリンジャーは、明らかに動揺していた。

「そう、きみがシニカルな態度をとるのも無理はない。……しかし、数え切れないほどこんな目に遇わされているうちに、わたしはもはや、帰ってもらいたいという意思を穏やかな形で伝えるすべを忘れてしまった。わたしは次第に思いやりのない人間になってきている」(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

『ライ麦畑でつかまえて』の作者として、多くの若者たちが救いを求めて、サリンジャーへ会いに来た。

そして、すべての若者たちは、失望のうちにサリンジャーの前から姿を消していった。

「問題を抱えた人たち、文通を望む人たち、将来への助けを求める人たち──そういう人たちが、このアメリカどころか、カナダやヨーロッパからもやって来た。彼らはエレベーターの中でも、この町の路上でも、おかまいなしにわたしを捕まえた。わたしはくびすを返して彼らから逃げ出すより仕方がなかった。毎日毎日、手紙や質問が山のように来るのだ」(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

サリンジャーの失敗は、あるいは、作家となったことだったかもしれない。

「初めてこの仕事に入ったとき、こんなことになろうとは、思いも寄らなかった。いろんな点でわたしは、作品が出版されたことを残念に思っている。これほど狂気じみた仕事は他にない。たいていの作家は孤独なものだが、きみもやはり孤独なのならば、書くことによってそこから脱却することだな」(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

マイケル・クラークソンは、小説家になることを夢見ていた(「ぼくには自分の作品が出版されることが必要なのだと思います」)。

彼が求めていたものは、まさしく、作家になるための助言だったのだ。

「これだけは言っておくが──あの雑貨屋で目にした手紙の言葉遣いから判断して、きみは作家にはなれないと思う。あの暗号めいた文章は、三十歳以上の人間には、何のことやらわけが分らんと思うね。事実と虚構とは区別しないといけない」(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

『ライ麦畑でつかまえて』の愛読者は、そこが「ライ麦畑」ではないことを感じ始めていた。

「文筆業というのは、長い間には、報われるものなのでしょうか」「もちろん。君から望んで入るのならば」「ときどき推進力がなくなるのです」「書くことによって抜け出すのだな。すべてを書きつけるのだ。それしかわたしには答えようがない」(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

マイケル・クラークソンの面会は、不首尾に終わったのだ。

彼もまた、人生に迷う一人の若者だった。

「ぼくは記者です。サツ廻りの」とぼくは言った。とたんに彼は車の中に戻った。ぼくが吸ったタバコの煙を吐き出す間もない早業であった。「でも、ここへ来たのは自分のためです。仕事ではありません」そう言うぼくの声はかすれていた。(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

しかし、コーニッシュは、彼が求めているような、物語の中の「ライ麦畑」ではなかった。

ぼくは、自分がいま立っているのは、J・D・サリンジャーの家に入る坂道の登り口であって、「危い崖」の崖下ではないのだとあきらめて、そのまま立ち去ったのである。(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

『ライ麦畑でつかまえて』の作者(サリンジャー)は、どうやら救世主ではなかったらしい。

伝説の作家は、若者たちの救世主として生きる人生など、少しも望んでいなかったのだ。

自分の心の中に生きた作家サリンジャー

それから一年後、マイケル・クラークソンは、再び、コーニッシュを訪れた。

ぼくが勇を鼓して彼の家に通じる急な坂道を登ったのは一九七九年六月、初めてサリンジャーに遇ってからそれまでにたっぷり一年間の歳月を要したわけであった。(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

彼は、美しいロッジの裏手の階段を上って、部屋の中を覗いた。

眼に両手をかざしてガラス越しに覗いてみると…中は古風な居間で、幽霊でも出そうなほどに荒れている。数脚の古いくたびれた寝椅子や安楽椅子が置かれ、書棚が一つに、模様入りの薄っぺらな赤い絨毯が敷いてあるのだが、部屋がだだっ広いからして何れもいやに小さく見えるところへもってきて、電燈が一つ天井から吊り下げられたところがいかにも貧しげで、気も滅入りそうな雰囲気がひときわ立ちまさるのである。(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

都市伝説となった作家(サリンジャー)の生活の様子が、ここには綴られている(「ガラス越しにでも黴の臭いがにおって来そうな部屋であった」)。

サリンジャーは、携帯テレビを見ながら、執筆を続けているところだった。

「あのときよりははるかに元気そうだ」例の冴えない顔をして彼は言った。(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

マイケルが微笑むと、サリンジャーもまた微笑んだが、背中を丸めて戸口に立ったところは、陰気な居室を侵入者から守ろうとするもののようでもあった。

「この前のきみはまるで強迫するみたいだった」と彼は言った。「自分の運命を切り開くのに、わたしを利用しようとしたでしょう。わたしの与え得る助言は唯一つ、他人の物を読んで、その中からできるだけのものを汲み取ること、作者が何を言っているのか、きみ自身の解釈を下すこと、それしかない。批評家とか、そういった世迷言に心を奪われないことだ」(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

このときのサリンジャーは「饒舌家」だったと、マイケル・クラークソンは綴っている。

「あなたのお書きになるものには、どうも読者の心に取り憑いて離れなくなるものがあるようなのです」とぼくは言った。「でもそれはわたしの責任ではない」吐きすてるように彼は言った。(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

マイケル・クラークソンがこだわっていたのは、作者と読者との関係だった。

「あなたはあなたのファンの前から姿を隠し、続いて本を出版することもやめてしまわれたけれど、彼らに対してまだそのわけをちゃんと説明していらっしゃらない」彼は眉を上げた。「作家として世間に立ちまじっていると、プライヴェートな生活を送るわたしの権利が侵害されるのだ。わたしはわたし自身のために書く」(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

サリンジャーは、あくまでも、読者との間に確固とした壁を築こうとしていた。

そうでもしなければ、彼自身の私生活を維持することができないとでも言うように。

「御自分の気持を人と分ち合いたいとはお思いにならないのですか?」「思わないね。そんなことを思うのは間違っている」彼は銃のように人さし指を突き出した。「作家が厄介なことにまきこまれるもとはそこにあるのだ」(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

マイケル・クラークソンの取材によると、サリンジャーは、読者だけではなく、町の住民たちとの距離感の取り方にも、細心の注意を払っていたらしい。

「みんなあの方とお近づきになりたいと思っているんですよ」ウィンザーの商業会議所の一人のメンバーが言った。「ところが、あの方のプライヴァシーは風船のようでしてね。表面的な世間噺から一歩でも奥に立ち入ろうとすると、たちまち破けてしまいそうな気がするのです」(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

町の人々も、伝説の作家には敬意を持っていた。

彼の近くに住むある慎しみ深いコーニッシュの村人はまた「みんなはサリンジャーさんのようになりたいと思い、サリンジャーさんはまた、みんなのようになりたいと思っているのです」と信じて疑わない。(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

あるいは、伝説の小説(『ライ麦畑でつかまえて』)が、作家の人生を変えてしまったのだろうか。

「前にはあの方もこの村の住民でした」ナップス・ランチのウェイトレスは言った。「子供はあの方の言うひとことひとことを、まるで主のお言葉でも聞くみたいにして聞いておりましたよ。今でもあの方の書いた本を子供たちは読んでますけれど、でも今じゃ二〇〇マイルも遠い所に住んでる作家といった感じですねえ」(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

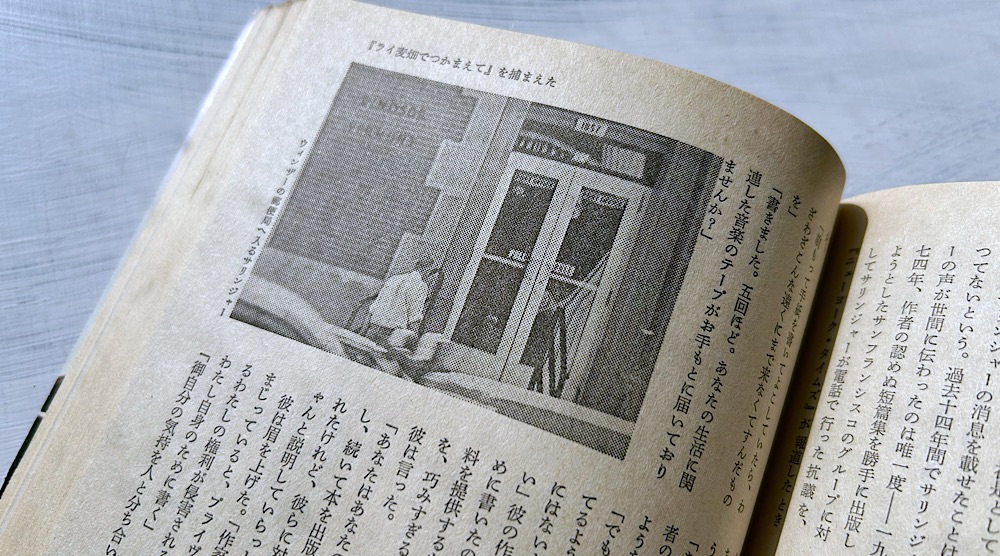

発表誌には、街で盗撮されたサリンジャーの写真が掲載されている(「愛車シボレー・チェロキーに乗り、ヴァーモント州ウィンザーに現われたサリンジャー」と「ウィンザーの郵便局へ入るサリンジャー」)。

サリンジャーは、ウイークデーには毎日車を走らせて、ウィンザーという最寄りの町まで出かけていたという。

この町で、サリンジャーは、郵便局と「グランド・ユニオン・スーパーマーケット」と「ウィンザー新聞・雑誌販売所」に立ち寄ることを日課としていたのだ。

町で人に気付かれずにいるときの彼の姿は、いかにも孤独で、あわれとさえ言いたいくらいのもので、歩き方も張りではなくて怯えがあり(軍隊調とは似ても似つかぬ歩きつき)、まるでこの地が火星かどこかで、家に着くまで息が続かぬおそれでもあるかのように、一目散に走り帰るのである。(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

望遠レンズによって盗撮されたサリンジャーの写真は、街の人々との遠い距離を、そのまま物語っているかのようだ。

短い会談の最後に、マイケル・クラークソンは「外へ出て一緒に一杯やりながら夜を過ごさないか?」と、サリンジャーを誘った。

「うれしいけど、辞退する」巧みな俳優の演技のような悪戯っぽい微笑を浮かべて彼は言った。「このところ仕事が忙しくてね」(マイケル・クラークソン「『ライ麦畑でつかまえて』をつかまえた」野崎孝・訳)

もしかすると、サリンジャーは、コーニッシュではない、どこか遠い場所に生きていたのかもしれない。

例えば、それは、彼の描く作品世界であり(グラース・サーガ)、彼の心の中にしかない物語世界である。

つまり、サリンジャーは、彼自身の中から外へは出ることのできない作家だったのだ。

多くの若者が、今なおサリンジャー文学に魅了される理由も、あるいは、そこにあるのかもしれない。

現代社会の過剰なコミュニケーションに消耗した若者たちが、サリンジャーの作品世界に救いを求めてやって来るのだ。

そして、自分の世界から永遠に出てくることのできない不幸な若者たちも、そこにはいたかもしれない。

1980年(昭和55年)12月にジョン・レノンを射殺した、マーク・ディヴィッド・チャップマンのように。

頭のなかで声がしてレノンを殺せと強要したのだと彼は主張した。しかし、彼の最大の弁明はもっと巧妙に作られていて、世界中のサリンジャー・ファンを震撼させた。自分の犯罪は『キャッチャー・イン・ザ・ライ』のせいだというのだ。(ケネス・スラウェンスキー「サリンジャー 生涯91年の真実」田中啓史・訳)

チャップマンは、「自分こそ当代のホールデン・コールフィールドだ」と確信していた(多くの若者たちと同じように)。

警察が現場に着いたとき、彼はまだおとなしく本を読んでいた。警察は本を取り上げ、彼を連行した。その小説のなかに、彼の不穏な書き込みが発見された。「これはぼくの声明だ。ライ麦畑のキャッチャー、ホールデン・コールフィールド」(ケネス・スラウェンスキー「サリンジャー 生涯91年の真実」田中啓史・訳)

チャップマンによる「ジョン・レノン暗殺事件」は、サリンジャー文学に新しい伝説を付け加えた。

作者(サリンジャー)が、読者から最も遠いところにいる、その間にも、読者は、新たなサリンジャー伝説を積み重ねていたのである。

マイケル・クラークソンによる取材記事は、1980年(昭和55年)6月『中央公論』に、『ライ麦畑でつかまえて』の翻訳を手掛けた野崎孝によって日本の読者へも紹介された。

それは、『ライ麦畑でつかまえて』を持ったチャップマンがジョン・レノンを射殺する、わずか半年前のことだった。