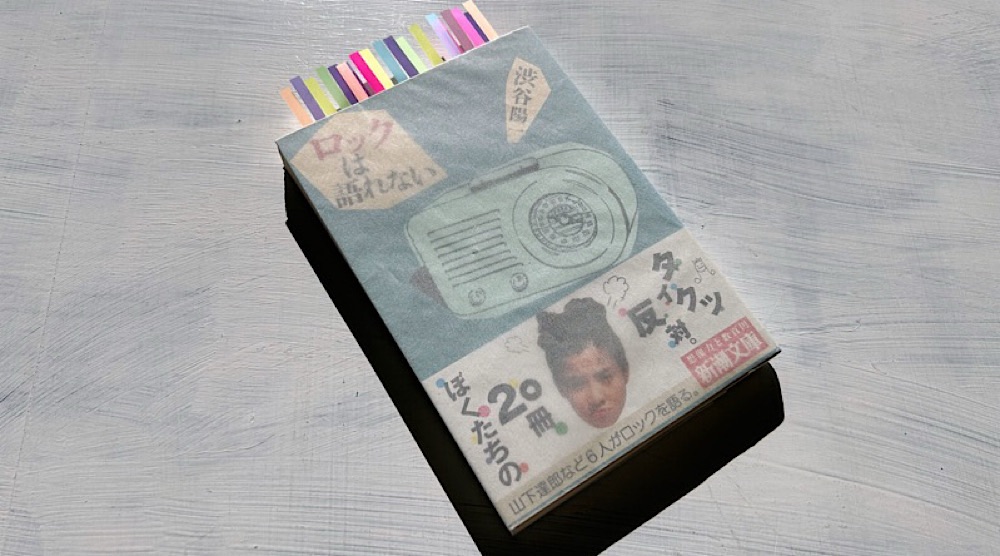

渋谷陽一『ロックは語れない』に浜田省吾が登場している。

本作『ロックは語れない』は、1986年(昭和61年)5月に新潮文庫から刊行されたインタビュー集だった。

浜田省吾のほかに、山下達郎、忌野清志郎、大貫妙子、仲井戸麗市、遠藤ミチロウの名前が並んでいる。

この年、作者(渋谷陽一)は35歳で、浜田省吾は34歳。

『J.BOY』(1986/09)でブレイク前夜にあった浜田省吾は、何を語っていたのだろうか。

「俺の初恋はロックンロール」を語る

渋谷陽一は、あくまでも洋楽ロックの評論家である(少なくとも当時は)。

本作『ロックは語れない』の目的は、日本人アーチストの音楽体験を通して、洋楽ロックの素晴らしさを語る、ということにあった。

作者(渋谷陽一)が日本の少年少女へ伝えたかったことは、あくまでも洋楽ロックの歴史だったのだ。

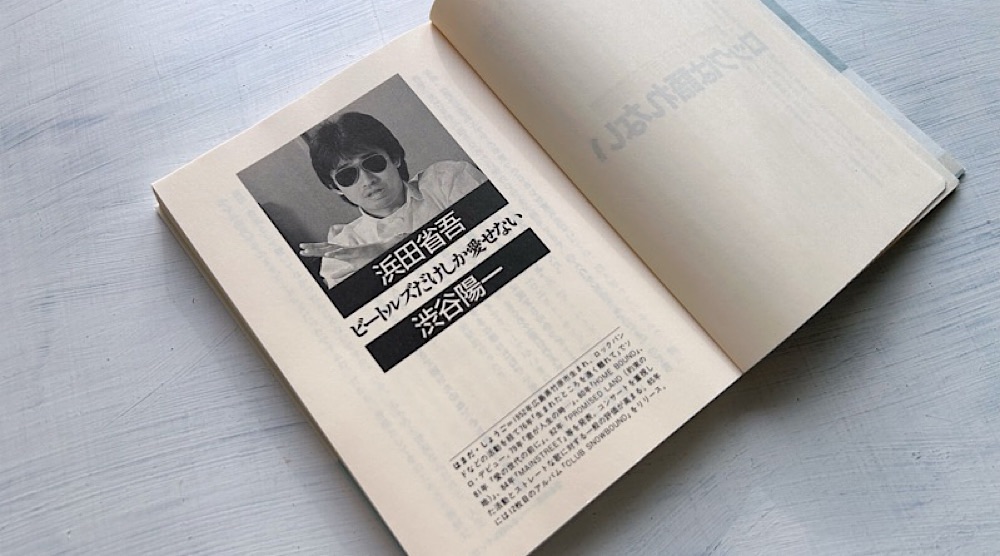

例えば、浜田省吾の章タイトルは「ビートルズだけしか愛せない」となっていて、ビートルズを語るために浜田省吾が登場している、という取材意図が分かる。

(浜田)『週刊平凡』かなんかに、小ちゃな写真が載っててね、四人写っているんで、姉に「どの人がビートルズか」って聞いたの(笑) そしたら四人いて複数だから ”S” がつくんだと教えてくれた。(浜田省吾「ビートルズしか愛せない」/渋谷陽一『ロックは語れない』)

ロックの歴史を確かめるためのインタビューは、アーチストの音楽的バックボーンを掘り下げていく作業でもある。

(浜田)渋谷さんがいいこと書いてるなって思ったんだけど、「ビートルズって音楽じゃなかった」って。音楽として聴いてなかったんじゃないですか。いや、もちろん音楽なんだけど、人生の少年時代がそのままビートルズだったんですよね。(浜田省吾「ビートルズしか愛せない」/渋谷陽一『ロックは語れない』)

この年、浜田省吾は34歳。

インタビュアー(渋谷陽一、35歳)とほぼ同世代だから、互いの音楽体験を探り合いながらの会話が続く。

(浜田)俺なんかは小学校五、六年生のころには、かなり歌を覚えてて…… 掃除のほうきがあるでしょ、あれにヒモをつけて、椅子を並べて、歌ってた(笑)(浜田省吾「ビートルズしか愛せない」/渋谷陽一『ロックは語れない』)

2005年(平成17年)に「初恋」で歌われたロック体験の源流が、ここにある。

海辺の田舎町 10歳の頃

ラジオから流れてきた “The Beatles”

一瞬で恋に落ちた

教室でも家にいても大声で歌ってた

“I wanna hold your hand”

“Please please me”

“Can’t buy me love”

(浜田省吾「初恋」)

ここに語られているものこそ「俺の初恋はロックンロール」の原体験である。

浜田省吾がビートルズ以外の音楽に目覚めるのは、隣に住んでいる東大生の影響だった(「彼が当時高校三年だった俺の姉さんに惚れたんですね」)。

(浜田)彼の兄というのが電気技師かなんかで、彼のところにあったのは初めて見るコンポーネント・ステレオだったんですよ。(略)それに、ビートルズを始めとして、ラスカルス、ビーチ・ボーイズ、ローリング・ストーンズって、アルバムも全部そろってた。(浜田省吾「ビートルズしか愛せない」/渋谷陽一『ロックは語れない』)

本来であれば、ここからボブ・ディランやビーチ・ボーイズについて掘り下げていくべきところだが、このインタビューの目的は洋楽ロックの歴史をたどることである。

そして、浜田省吾に与えられた役割は、あくまでも「ザ・ビートルズ」を語ることだったのだ(ビーチ・ボーイズは、山下達郎の担当だった)。

だから、まずはビートルズをまとめなければならない(ビートルズとは何だったのか?)

(渋谷)要するに、ポップ・ミュージックとして、すごく優れていたってことなのかな。(浜田)そうでしょうね。それと自分が十代であったってことね。それに勝る理由はないような気がするな。(浜田省吾「ビートルズしか愛せない」/渋谷陽一『ロックは語れない』)

ビートルズ論を総括した後、あくまでも付録としてビーチ・ボーイズのエピソードに触れられていく。

(浜田)そのころはバンドはやらなかったです。もっとあと、高校生になってからだけど、やっぱりビーチ・ボーイズとかやったな。ビートルズはコードが難しいんですよね。(浜田省吾「ビートルズしか愛せない」/渋谷陽一『ロックは語れない』)

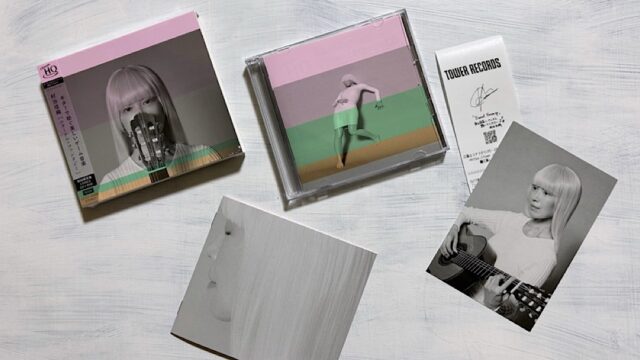

「二人の夏」を含むサーフ・ミュージックを集めたミニ・アルバム『CLUB SURFBOUND』が発表されるのは、翌年の1987年(昭和62年)。

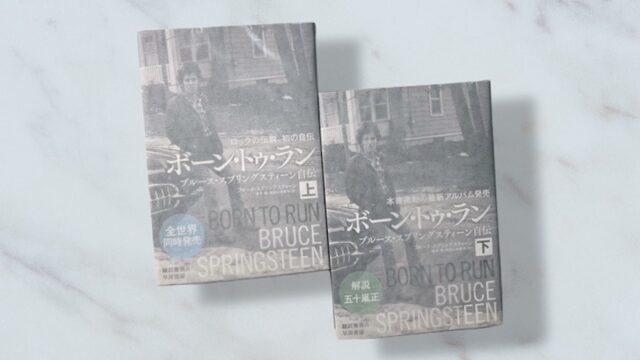

渋谷陽一としても、「日本のブルース・スプリングスティーン」として売り出していた当時の浜田省吾に、ビーチ・ボーイズの印象は薄かったのかもしれない。

それでも、「浜田省吾」という音楽を語る上で「ビーチ・ボーイズ」は、欠かすことのできない存在だった。

(浜田)それから、当時、ビーチ・ボーイズって縦のストライプのシャツ着てたでしょ。白のコットンパンツに、テニスシューズ。あれは、今思い返すと、バスケットボールのレフリーの制服なんだね、きっと。(浜田省吾「ビートルズしか愛せない」/渋谷陽一『ロックは語れない』)

ビーチ・ボーイズの明るくて楽しい陽気な音楽が、ブライアン・ウィルソンというソングライターの苦悩の中から生み出されていたことは、『ブライアン・ウィルソン自伝(I Am Brian Wilson)』(2019)に詳しい。

それは『ラブ&マーシー 終わらないメロディー』(2014)にも描かれているとおりだ。

(渋谷)あのォ、ビーチ・ボーイズって、サーフィン大嫌いなの知ってます? (浜田)サーフィンやってたの、デニスだけなんでしょ。(渋谷)とくに、ブライアン・ウィルソンって、ものすごくおかしい人なんだけど、サーフィン大っ嫌いなんですよね。(浜田)うん。俺もステージで観たとき、おッかしなやつだなーと思った。(浜田省吾「ビートルズしか愛せない」/渋谷陽一『ロックは語れない』)

サーフィンが嫌いなブライアン・ウィルソンのエピソードは、日本人アーチスト(山下達郎)の話へとつながっていく。

(渋谷)それ、山下達郎に話したんだよ。コレハオマエダって(笑) コレガオマエナンダ、って。(浜田)彼もそうなんでしょ。スポーツとか一切ダメなんでしょ。(浜田省吾「ビートルズしか愛せない」/渋谷陽一『ロックは語れない』)

同世代の音楽好きの対談だから、気取らない会話がどんどん展開していく。

この楽しさは、1986年(昭和61年)9月に創刊される『ROCKIN’ON JAPAN』の「2万字インタビュー」の楽しさだ。

インタビュアーが単なる「聴き手」に収まっていないところも、「2万字インタビュー」の特徴と言っていい。

アーチストの話を聞きだすためのネタが、どんどんぶちこまれていく。

(渋谷)前に桑田佳祐が言ってたんだけどさ、なんで世の中ってのはポップ・ソングっていうと、明るく楽しく元気よくって思うのか、あんな哀しいものはないっ、てね。ポップ・ミュージック作るやつはみんな、自分を含めて、性格が暗くてイジケてて可哀想な連中ばっかなんだって。(浜田省吾「ビートルズしか愛せない」/渋谷陽一『ロックは語れない』)

ビーチ・ボーイズ体験の思い出は、ブライアン・ウィルソンの分析から、ポップ・ミュージック論へと広がっていく。

屈折する感情を抱えたミュージシャンたち

ポップ・ミュージックが悲しいものだという音楽論は、やがて、世代観へと収斂されていく。

(渋谷)あのさ、浜田君にしても誰にしても、この世代のミュージシャンっていうのは、成功に対する屈折した感情をみんな持ってるね。挫折を知らずに成功した人って、僕らの世代にはいなかったでしょ。そもそもロックなんてマーケットとして存在してなかったんだから。(浜田省吾「ビートルズしか愛せない」/渋谷陽一『ロックは語れない』)

若かった頃の浜田省吾の屈折した感情については、田家秀樹『陽のあたる場所(浜田省吾ストーリー)』(1988)に詳しい。

浜田省吾が商業的に成功したと言えるのは、1986年(昭和61年)9月発売のアルバム『J.Boy』が(浜田省吾としては初めて)オリコンチャート1位を獲得したときで、それまでの浜田省吾は、あくまでも階段を昇りつつあるミュージシャンでしかなかった。

それは、甲斐よしひろ(甲斐バンド)にも通じることだが、渋谷陽一が言うとおり、彼らの世代は「業界に対する怨念だけで生きていた」ところがある。

(浜田)俺は今でもラジオ局行くと体が硬直しますよ。制作の部屋とか変わってないですもんね、十年前と。だから俺、ラジオ局の人にはいつも言いますよ、「新人はあとまでずっと覚えていますよ」って。(浜田省吾「ビートルズしか愛せない」/渋谷陽一『ロックは語れない』)

現在ではレジェンドとも言うべき大御所(浜田省吾)にも、語るのが辛くなるほど惨めな時代があったのだ。

この時代を象徴する作品に「悪い夢」がある(1979年『MIND SCREEN』収録)。

飛び跳ねて 落ちていく

つかのまの刹那を

つなぎあわせ 生きてきただけ

何ひとつ得られずに

僕はただ無駄な日々 過ごしてきたのか

もう一度 やせた翼で 何処へ飛び立とう

黄昏に振りむけば

涙がこぼれちまう 一人帰り道

でも もう今は 引き返せない

まるで 悪い夢を見てるみたいだけど

(浜田省吾「悪い夢」)

本作『ロックは語れない』の浜田省吾インタビューにおけるクライマックスは、渋谷陽一と浜田省吾が、苦しかった時代を二人で相互確認している、この部分だろう(笑)

この部分を読むだけでも、本書を買う価値はある。

(浜田)だけどさ、俺らよりあとの世代っていうのは、メディアとの関わり方が抜群にうまいよね。俺たちはホントにへただね。(渋谷)バカ正直すぎるんだよね。(浜田)いや、かたくななんだよね。あんなにうまくやれないし、やることがカッコいいとも思わないしね。(浜田省吾「ビートルズしか愛せない」/渋谷陽一『ロックは語れない』)

浜田省吾はとうとう最後まで、メディアには露出しないアーチストだった。

吉田拓郎も松山千春もテレビのバラエティー番組に登場したけれど、浜田省吾だけは「かたくなに」メディアを拒否し続けるアーチストだった(山下達郎や中島みゆきもそうか)。

(渋谷)でも、俺たち世代ってまだいい気もするのね。この上になるともっと悲惨だぜェ(笑) 大瀧詠一さんなんて屈折なんてもんじゃないもんねェ。なんかもう、どっかいっちゃってるよ。そう思わない?(浜田省吾「ビートルズしか愛せない」/渋谷陽一『ロックは語れない』)

「俺たちにとって、バンドやるってこと、音楽やるってことは、食えない、ドロップ・アウトするってことだったからね」と、浜田省吾は語っている。

彼らより少し上の、いわゆる「団塊の世代」は、戦後のポップ・ミュージック界を開拓した世代だ。

(渋谷)だって要するに『ロング・ヴァケーション』、ああいうの作れる人なんだからさァ。あの当時から、周りでは「大滝さん、これやりなさいよ」って言ってたわけよ。それをやらなかったんだよ、彼は、意固地にね。(浜田省吾「ビートルズしか愛せない」/渋谷陽一『ロックは語れない』)

売れ線のキャッチーな作品ではなく、自分の作りたいものを作る(「♪ヨヨイノ、ヨイ、ヨイって。おもしろくもない……」)。

ロックが商売ではなかった(と考えられていた)からこそ、彼らは自分の生き方に固執したのだろうか。

(浜田)でも、俺たちの上の世代って、もういなくなっちゃったでしょう。あとは井上陽水さんと、大滝さんぐらいじゃない? 陽水さんももうツアーはあまりやらないしな。自分ではいつまでも動いているミュージシャンでありたいなァとは思うんですけどね。でも、それが賢いことなのかなァとも思うし。あの世代を見ると、巨大な虚しさみたいなものも感じるんですよね。(浜田省吾「ビートルズしか愛せない」/渋谷陽一『ロックは語れない』)

今年、浜田省吾は(12月の誕生日で)73歳。

「SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2025-2026 Under The BLUE SKY」ツアーが発表されるなど、浜田省吾は今も「動き続けるミュージシャン」だ。

「J.POP」という言葉もなかった時代、彼らは常に、日本における音楽マーケットを切り拓いてきた。

その大きな転換期が、もしかすると、1986年(昭和61年)という時代だったのかもしれない。

1986年(昭和61年)9月、渋谷陽一は『ROCKIN’ON JAPAN』を創刊し、浜田省吾は『J.BOY』を発表する。

そして、1986年(昭和61年)12月に始まった空前のバブル景気は、レコードからの移行期にあったCD(コンパクト・ディスク)の普及を支えた。

浜田省吾のアルバムがLPコードで発売されるのは、1988年(昭和63年)の『FATHER’S SON』が最後で、『誰がために鐘は鳴る』(1990)以降はCDのみの発売となっている。

時代が変わりつつあったのだ。

日本ロック界における大きな転換期を、本書『ロックは語れない』はとらえている。

洋楽ロックの歴史をたどるはずのインタビューは、今まさにブレイクしようとしている浜田省吾の姿を、リアルタイムに映し出していたのかもしれない。

書名:ロックは語れない

著者:渋谷陽一

発行:1986/05/25

出版社:新潮文庫