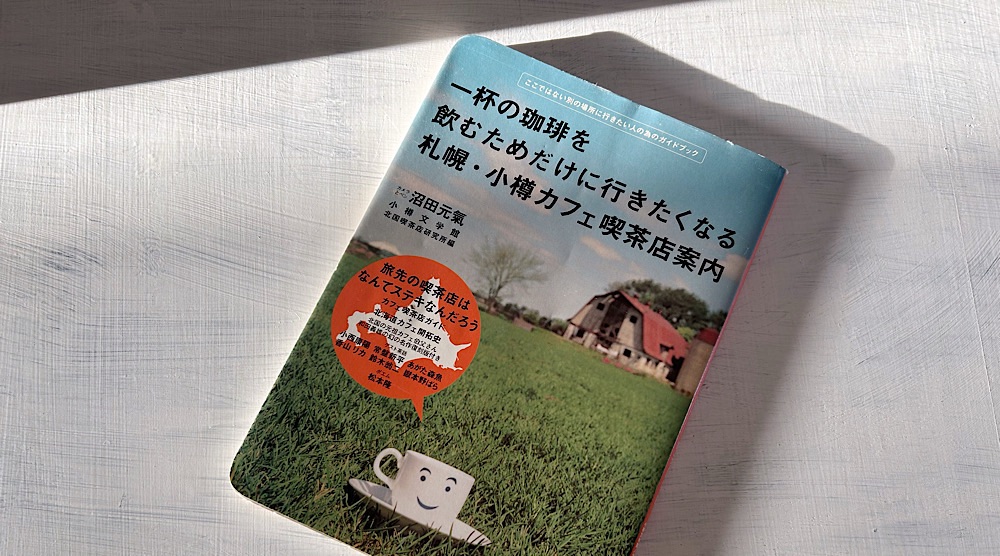

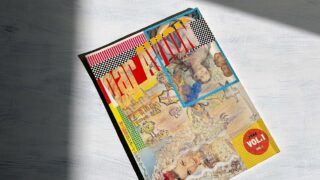

札幌のカフェガイドは数多いが、「ここではない別の場所に行きたい人の為のガイドブック」として登場したのが、沼田元気『一杯の珈琲を飲むためだけに行きたくなる札幌・小樽カフェ喫茶店案内』だった。

出版は2002年(平成14年)7月。

つまり、1990年代から2000年代にかけて人気のあった札幌のカフェが、ここには集められているということだ。

はじめに

作者(沼田元気)は、一杯の珈琲を飲むためだけに札幌まで旅をしようと提唱している。

それならいっそのこと、今度は、一杯の珈琲を飲む為だけに旅に出るなんていうのはどうだろう。しかも、たいして期待もしないで。(沼田元気「一杯の珈琲を飲むためだけに行きたくなる札幌・小樽カフェ喫茶店案内」)

そして、本書『一杯の珈琲を飲むためだけに行きたくなる札幌・小樽カフェ喫茶店案内』には、一杯の珈琲を飲むだけのために、札幌まで訪れる価値のある名店が名前を連ねている。

そう、2000年(平成12年)当時に、それだけの価値を持った名店ばかり。

あれから20年以上が経って、多くのカフェが姿を消した。

逆説的に言うと、現在も残っている店は、名店中の名店ということになる。

20年前のガイドブックを片手に、懐かしいカフェ巡りの旅に出た。

森彦

「カフェ喫茶店ガイド(札幌編)」の目次に使われている写真は「茶房 森彦」のもの。

「森彦」名物、2階までの急な階段の前で、トレイを持った女性が微笑んでいる。

カップ&ソーサが現在のものと違うが、木製の丸いテーブルや呼び鈴は今と同じ。

(「森彦」の器は、小樽市忍路の「不悉洞」のもの)

「森彦」は、1996年(平成8年)開店だったから、当時としては、まだ新しい「古民家カフェ」だった。

もちろん、電車通りの2号店「アトリエ・モリヒコ」も、まだない(2006年オープン)。

窓際に置かれたガラス時計など、店内の古民具は、札幌のアンティーク専門店「カバシマヤ」から入荷したもの。

当時は「カバシマヤ」も、まだ、中央区(東屯田通り)の住宅街にあったのだ。

「森彦」のすぐ近くに、古民家カフェ「ブラウンブックスカフェ」がオープンするのは、2006年(平成18年)のこと。

「カバシマヤ」や「ブラウンブックスカフェ」はなくなってしまったけれど、「森彦本店」は今も健在。

FAB cafe(ファブカフェ)

「札幌カフェ案内」のいちばん最初に登場するのが、狸小路8丁目の「FAB cafe」。

関西出身のオーナー夫人が、沼田元気さんと交流があって、沼田元気さんのマッチ箱写真展を開催したりとか、当時としては攻めた企画が多かった。

1999年(平成11年)オープン。

「茶房 森彦」のライバルという意識は、きっとあったと思う。

街の喫茶店として、仕事の合間で息抜きに訪れる人も多かった。

同じ狸小路8丁目にある古本屋「八光書房」のオーナーも常連で、一日三回は通っていたらしい。

フードメニューが多いことも「FAB cafe」の特徴で、ランチタイムは、いつでも賑わっていた。

オーナー夫人の経営する「古物・喫茶 十一月」が、二階に開店した後は、「FAB cafe」と「十一月」をハシゴした人も多かったはず。

2024年(令和6年)6月20日、閉店。

ランバン

1977年(昭和52年)創業の老舗喫茶店。

1988年(昭和62年)、昭和初期建築の古民家2階を店舗に営業開始、1995年(平成7年)には、1階にも拡張して現在の形となった。

90年代のオシャレカフェとは違う、正統派喫茶店の雰囲気が大きな魅力となっている。

アイコンとなっている「赤い鳩の砂糖壺」は、信州(長野県)の民芸品。

2016年(平成28年)3月23日の火災を乗り越えて、現在も営業中。

純喫茶コロンビア

老舗喫茶店は古いビルに入っていることが多いためか、火災が多い。

1932年(昭和7年)建築の後藤会館に入居していた「純喫茶ランバン」は、2017年(平成29年)9月30日、後藤会館の全焼とともに店を閉じた。

真紅のランプシェードが印象的な、正統派純喫茶だった。

グッドマン

電車通り西線沿いの喫茶店。

喫茶店廃業後は、「有限会社グッドマン」の事務所となっている。

喫茶サティ

南九条の中島公園通り、中島公園の北側にあった古民家カフェ。

1952年(昭和27年)建築の「山内医院」を、1987年(昭和62年)にカフェへとリノベーション。

札幌では珍しく、正統派のクラシック喫茶だった(店名はエリック・サティから)。

当時から「夜カフェ」専門で、18時から深夜1時まで営業していた。

移転後も「夜カフェ」は変わらない。

サクラムーン「櫻月」

円山の古民家カフェ。

我々世代には「ビアレストラン」としても懐かしい。

桜の季節には「サクラムーン」でランチ、という習慣が長く続いた。

大抵の場合は「森彦本店」とハシゴしながら。

1954年(昭和29年)建築の古民家は、元・北大教授の自邸だった。

オーナーが変わったりして、内容がイマイチだなと思っていたら、2012年(平成24年)に閉店。

古民家も、2014年(平成26年)に解体されて、跡地はマンションになっている。

名曲喫茶ウィーン

1954年(昭和29年)創業の老舗喫茶店。

正統派の名曲喫茶で、客は、大きなスピーカーを向いて座らなければならない。

もちろん、店内での会話なんて論外。

女連れで入ったら、店内の客全員から睨まれるような気がしたものだ(気のせいかもしれないけれど)。

店内に響く大音量のクラシック音楽で、会話なんか、とてもできなかったけれど。

知らずに女の子を連れて行って、非常に恥ずかしい思いをしたことも、今は昔。

2017年(平成29年)の年末に閉店となった。

1階の「平和ビリヤード」にも、バブル時代には、よく通ったものである(なにしろ、ビリヤードブームの時代だった)。

狸小路8丁目のカフェ「FAB cafe」オーナーも、ここの常連だったらしい。

辻が花

石山通りに面してあった純喫茶。

1990年代初頭、この近くの会社に勤めていたので、ランチタイムによく利用した。

ランチ弁当が激戦で、12時過ぎに行くと、売り切れとなっていることも多いほど。

関係ないけれど、残業で深夜になった帰り、店の前の交差点で赤信号待ちをしていたら、店主のお母さんがバットを持ってドアを開けて登場したから、ひどく驚いたことがある。

不審者と思われたらしい(略)

近所にあった「カプリ」という喫茶店も懐かしい。

苺館

北海道大学の近くにある学生街の喫茶店。

1980年(昭和55年)11月オープンで、大学生や大学職員の溜まり場として人気だった。

長く夫婦で営んでいたけれど、現在は、ご主人が一人で、お店を切り盛りしている。

ろいず珈琲館 旧小熊邸

藻岩山ロープウェイ乗り場のすぐ近くにあった。

自宅が近所なので、週末の朝の散歩では、よく利用させてもらった。

1927年(昭和2年)建築の古民家は、1998年(平成10年)9月に現在地へ移転されたもの。

コーヒーチェーン「ろいず珈琲」の縮小で、「旧小熊邸」も2017年(平成29年)11月に閉店。

現在は、釣具屋さんとなっている。

宮越屋珈琲 THE CAFE

札幌を代表するコーヒーチェーン「宮越屋珈琲」のひとつ。

藻岩山ロープウェイ乗り場のすぐ下にあって、観光客・地元客ともに人気で、いつも賑わっている。

宮越屋珈琲の本店は「円山店」だけれど、「THE CAFE」には本店以上の貫禄がある。

伝説の「斉藤珈琲」は、このすぐ並びにあった。

北地蔵

札幌時計台のすぐ裏にあった老舗の純喫茶。

店前にある「赤い帽子の鉄骨人形」がアイコンだった。

70年代の雰囲気を強く残す喫茶店として印象的だったけれど、現在は閉店。

近所には、1988年(昭和63年)開店の「ロックフォールカフェ」がある(時計台の仲通り)。

オリンピア

道庁赤れんが庁舎の北向かいにある純喫茶。

東京オリンピックの1964年(昭和39年)創業で、札幌に残る純喫茶としては、最も純喫茶らしいお店となっている。

官庁街の喫茶店らしくビジネスマンが多いところもいい(週末は休み)。

サッポロ珈琲館 月寒店

コーヒーチェーン「サッポロ珈琲館」の「月寒店」。

特徴的な建物は古民家ではなく、デザイン建築(建築家・倉本龍彦の作品)。

光がたっぷりと入る店内は爽やかで、モーニングで利用することが多かった。

チェーン店とはいえ、「サッポロ珈琲館」には雰囲気の良い店舗が多い。

るふらん

札幌駅の北向かいにある純喫茶。

列車まで時間があるときの時間潰しにも利用させてもらっている。

札幌駅周辺には、意外と良い喫茶店が少ないのだ(札幌国際ビル地階の「コージーコーナー」くらいか)。

アジト

古民家カフェ「公開秘密結社あじと」。

たしか、靴を脱いで上がるスタイルではなかっただろうか。

2階の、いかにも客間という席がお気に入りだった。

大正末期の古民家をリノベーションして、2001年(平成13年)に開店。

現在は、南16条西4丁目へ移転している。

アジトが移転した後の古民家は「食べると暮らしの研究所」として営業していたが、こちらも、2018年(平成30年)に閉店。

長年通った店舗が解体されたときの寂しさは忘れられない。

「食べると暮らしの研究所」は、現在、西18丁目の「庭ビル」で営業中。

コーヒータイム

かつて、桑園地区の北5条通りにあった街の喫茶店。

火災で店舗を失ったが、現在は「コーヒータイム2」として、円山地区の北一条通りで営業中。

のや

かつて、苗穂エリアにあった古民家カフェ。

大正時代の酒蔵を改装して、1998年(平成10年)に開店したが、苗穂エリアの再開発に伴い、2021年(令和3年)6月に閉店。

現在は「のや2nd」として移転・復活している。

まとめ

ヌマゲンさんの本を読みながら、久し振りに懐かしいカフェを整理してみたけれど、さすがに閉店済みのお店が多くて驚いた。

「櫻月(サクラムーン)」や「FAB cafe」のような名店が既にないということが、未だに信じられないほど。

名店と言えども、お店は一期一会と考えるべきなのだろう。

「いつか行こう」ではなく、「今行っておこう」が正解なのだ。

ちなみに、本書『一杯の珈琲を飲むためだけに行きたくなる札幌・小樽カフェ喫茶店案内』は、ガイドブックではない。

お店の紹介文などは一切なく、沼田元気さんの撮影した写真から、すべてを理解しなくてはならない。

東京在住の沼田元気さんに、札幌のカフェガイドを書くことはできなかったのだろう(と判断したのだろう)。

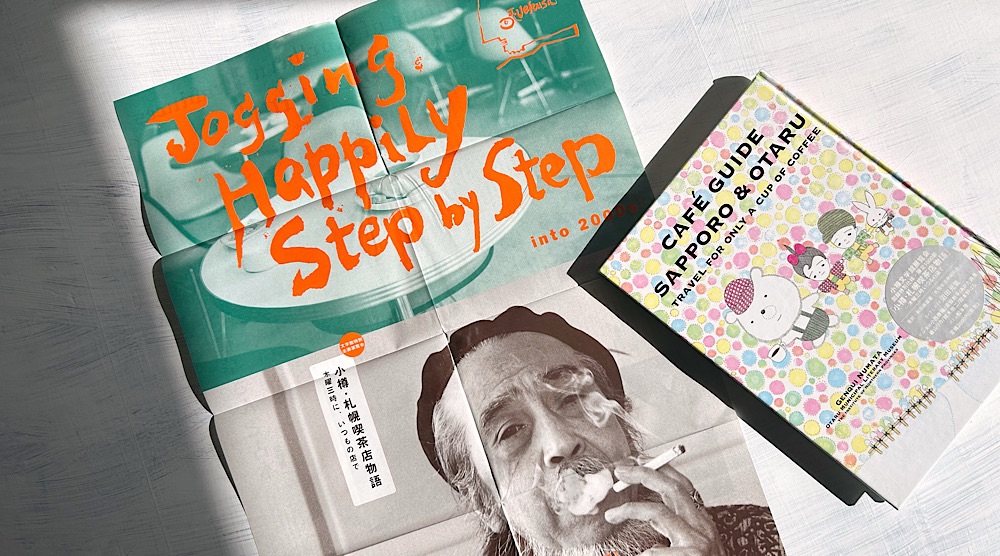

ゲスト茶話には、小西康陽、常盤新平、あがた森魚、香山リカ、鈴木翁二、嶽本野ばらが参加。

松本隆のポエムもある。

極めつけは、和田義雄『札幌喫茶界昭和史』が復刻・収録されていること。

「カフェ喫茶店ガイド(小樽編)」では、北海道のヌマ伯父さんこと玉川薫さん(小樽文学館長)が、取材協力している。

小樽文学館展覧会「小樽・札幌喫茶店物語」(2002)図録特別仕様は、限定1,000部。

玉川さんも、やはり、「FAB cafe」や「古物・喫茶 十一月」の常連さんだった。

こんなに「濃い」札幌カフェガイドは、きっと、これが最初で最後だろう。