庄野潤三「誕生日のラムケーキ」読了。

本作「誕生日のラムケーキ」は、1991年(平成3年)4月に講談社から刊行された随筆集である。

この年、著者は70歳だった。

生田の「山の上の家」と庄野家の人々

庄野さんの随筆を読むとき、楽しみにしているものが二つある。

ひとつは、庄野家の人々(つまり家族)や一家の暮らした町(生田)のことを書いた作品で、もうひとつは、作家仲間の思い出やこれまでに読んだ本のことなどについて書いた文学随想である。

庄野さんの随筆の魅力は、つまるところ、この二つに集約されてしまうのではないだろうか。

本作『誕生日のラムケーキ』で、とりわけ主役となっているのは、3歳の孫娘フーちゃんである。

『誕生日のラムケーキ』刊行の翌月(1991年5月)に『海』で連載開始された『鉛筆印のトレーナー』が単行本になったとき(1992年5月)の「あとがき」に、フーちゃんのことが書かれている。

フーちゃんのことが本になるのは、1989年(平成元年)8月に講談社から刊行された『エイヴォン記』が最初で、次が『誕生日のラムケーキ』だった。

次にフーちゃんのことが本になるのは随筆集『誕生日のラムケーキ』(一九九一年四月・講談社)で、「おるす番」「たき火」「浦島太郎」「花鳥図」「スープ」「大きな犬」の六篇の短文にフーちゃんが登場する。ここでは、「フーちゃんは、近所に住んでいる次男の三歳になる孫娘」として最初に紹介されている。「おるす番」ほか六篇は、最初、毎日新聞夕刊のコラム「視点」に掲載された。『誕生日のラムケーキ』の目次のはじめの方に並べたのは、ひそかにこれを随筆集の柱にしたいという気持が私にあったからである。(庄野潤三「鉛筆印のトレーナー」あとがき)

つまり、随筆集『誕生日のラムケーキ』においては、フーちゃんのことを書いた短いエッセイ(6篇)が、柱になっているということだ。

お正月にみんな集まったとき、その絵本を渡した。夕方、おせち料理の皿の前にみんなで坐ってお祝いをした。フーちゃんは、お父さんとお母さんの間に坐っていたが、食事の途中、小さな声で、「むかしむかし、うらしまが……」と「浦島」の歌を口ずさんでいた。(庄野潤三「浦島太郎」)

この「正月」とは、1990年(平成2年)の正月のことで、庄野さんは間もなく(2月に)69歳になるところだった。

フーちゃんのお父さんとお母さんというのは、『鉛筆印のトレーナー』にも登場する「かずやさん」と「ミサヲちゃん」である。

家族に対する愛情が、ほのぼのと滲み出ている。

ちなみに、フーちゃんのことが最初に本になった『エイヴォン記』は、「エイヴォン記」という随筆に書かれている。

「群像」に一年間連載し、今度講談社で薔薇の表紙のきれいな本にして貰った『エイヴォン記』は、こんなふうに小さい孫娘の訪問をよろこび迎える夫婦の物語である。(庄野潤三「エイヴォン記」)

フーちゃん同様に、庄野文学の主役となるのは、南足柄市で暮らしている長女で、表題作「誕生日のラムケーキ」も、長女が主人公の作品だった。

南足柄の長女からの宅急便が届いた。私の誕生日に着くように送るつもりでいたところ、末の男の子の幼稚園の遠足と重なって一日遅れるが許してほしいということわりの電話がかかっていた。(庄野潤三「誕生日のラムケーキ」)

「長女の宅急便」は、晩年の庄野文学の読者には、すっかりお馴染みの言葉となった。

ちなみに、庄野さんの誕生日に送られてくる長女の手紙は「親分さん江」で始まり、「金時のお夏」で終わるのが決まり。

似たような表題の「誕生日のアップルパイ」は、長女が40歳になったときに送られてきた葉書を題材としたもの。

小田原に近い南足柄市に住む長女から届いた二枚つづきの葉書には、四十歳の誕生日を迎えた日の複雑な気持が書かれていた。(庄野潤三「誕生日のアップルパイ」)

小田原は、庄野さんにとっても思い入れのある町だった。

小田原は好きな町で、この長女が高校二年のころにみんなで出かけた。城跡の新しい天守閣に上って陳列してあるものを見物したり海岸で遊んだりしたあと、古い鰻屋さんの二階で食事をして帰った。(庄野潤三「神奈川と私」)

小田原の「古い鰻屋さん」は「柏又」で、晩年の庄野文学には度々登場しているが、庄野さんの思い出話には、長女がよく登場する。

井伏鱒二や河盛好蔵、阿川弘之、吉岡達夫、小山清、尾関栄と一緒に、熱海にある志賀直哉の自宅を訪問したときも長女が一緒だった。

志賀邸訪問のとき、私は小学一年の長女を連れて行った。(略)文芸春秋の寮に泊った翌朝、部屋で寛いでいるところを尾関栄が写真に写した。小学一年の長女は、河盛さんの膝の上に抱かれて写っていた。(庄野潤三「一枚の写真」)

このときのスナップ写真は、『新潮日本アルバム46 井伏鱒二』に収録されている(井伏鱒二や小山清も、庄野さんと一緒に写っている)。

朝日放送で同僚だった原清(朝日放送社長)の追悼文にも、長女が登場している。

東京へ引越して間もないころに、原さんが石神井公園の私の家を訪ねて下さった。(略)幼稚園の長女がヴァイオリンを習っていたので、「こぎつね」の曲を弾いて、おもてなしをした。(庄野潤三「『イースター・パレエド』──追悼原清」)

客があったとき、庄野家では家族の音楽で歓待するのが習わしだった。

家に友人を呼んでお酒を飲んでいるとき、小学生の男の子に、「おい、『燈台守』を歌え」といったり、妻と長女に命じて知っている英国生れの唱歌を片っぱしから歌わせたものだが、そんなときに「庭の千草」「ザ・ラスト・ローズ・オブ・サマー」「残れる夏の薔薇」「そうだ、夏の最後の薔薇、よりこのほうがいいなあ」といった会話を友人と交したのを思い出す。(庄野潤三「一番咲きの薔薇」)

庄野家は、とにかく音楽の好きな一家だったのだ。

ミッチ・ミラー合唱団のレコードのことを書いた随筆もある。

これもB面で、私の家では長女が中学のころに学校の英語の時間に教わって来て、みんなで一緒に練習した「レッド・リバー・ヴァレー」も入っているし、最後にメドレーで「アニー・ローリー~蛍の光」がある。(庄野潤三「一番咲きの薔薇」)

「レッド・リバー・ヴァレー」は、長女の結婚前夜の庄野家を描いた名作『絵合せ』にも登場する楽曲だったことを思い出す。

小学生の長女が書いた作文の話もある。

南足柄の長女は、電話でこちらの都合を尋ねてから、週に一回、相変らず末の子をおぶって出かけて来る。先日、「私のはじめてのラグビー見物」の作文のことを尋ねてみたら、「朝礼台で校長先生に読まされたの」意外な答えに私は驚いた。(庄野潤三「病後の私」)

愛妻・庄野夫人は、常に庄野さんとともに登場している。

今年の夏、「続・赤毛のアン」の広告を新聞で見つけて、切抜いておいた。いつか観に行ってみようというつもりがあり、妻と話していたのだが、そのうちに日にちがたった。(庄野潤三「赤毛のアン」)

モンゴメリ原作の映画『赤毛のアン』の公開は1985年(昭和60年)で、『続・赤毛のアン/アンの青春』が1986年(昭和61年)だった(主人公のアン役はミーガン・フォローズ)。

そんな家族が暮らした「山の上の家」のある町、生田は、いつでも庄野さんの作品の舞台となった。

昔は──二十何年か前は、駅前の羽衣ハイヤーの軒先を借りて、もぎ取り梨を売っていたじいさんから、毎日、梨を買って来た。梨を買うのは、中学へ行っている長男の役目になっていたが、私も用事で東京へ出かけた日などは、帰りに梨を買った。(庄野潤三「梨屋のお嫁さん」)

この梨屋の話は、代表作『夕べの雲』の「金木犀」で詳しく書かれている。

つまり、「梨屋のお嫁さん」という随筆は、『夕べの雲』の23年後の後日譚ということになるが、庄野さんの作品には、こうした後日譚が多い。

それもまた、庄野文学に親しむ大きな楽しみの一つなのだ。

愛情に満ちた読書感想文

庄野さんの随筆には、文学随想が多い。

上から目線の小難しい批評ではなくて、作者や作品に対する敬いが現れているような読書感想文だ。

私は図書室の本棚から一冊の本を取り出した。福原麟太郎訳注『英国近代散文集』(昭和二十八年・研究社版)。アレグザンダー・スミスの「雲雀飛び立つ」を久しぶりに読んでみたが、スコットランドの牧師の女中の話が面白い。(庄野潤三「荒野の苔」)

庄野さんの作品を読まなければ、知ることもなかっただろう本も少なくない。

その代表格が福原麟太郎で、僕は、庄野さんのおかげで福原麟太郎を愛読するようになった。

福原さんがイギリスの文学についてお書きになる。それを読むと、イギリスのその作者も作中人物も俄に身近な、親しい存在になるから不思議だ。何しろ福原さんが興味を持っておられることが分っただけで、これは面白そうだと思ってしまう。そうして、もっと詳しくそれについて知りたくなる。(庄野潤三「文章の力」)

福原麟太郎に対する庄野潤三の感情は、敬愛を越えて崇拝に近いものがあったのではないだろうか。

第一次世界大戦当初の英国首相であったアスクウィスの「しばらく待って見ていよう」という言葉も、福原麟太郎が紹介したものだった。

なお、これは福原麟太郎編『永遠に生きる言葉』(毎日新聞社・昭和三十四年)の英米編に出て来る。「いかにも英国的である」と福原さんは書いておられる。そうして私は、これまで何度この本から自分の好きな言葉を引用させて頂いたことだろう。(庄野潤三「ウエバーさんの手紙」)

福原麟太郎といえばチャールズ・ラムの『エリア随筆』だが、庄野さんも、チャールズ・ラムのことを繰り返し書いた作家だ。

私の手許にある岩波文庫の『エリア随筆』は、奥附を見ると昭和三十一年二月十日発行の第九刷で、先年、ロンドン十日の旅とラム姉弟の生涯の回想とを重ね合せた『陽気なクラウン・オフィス・ロウ』(文芸春秋)を書くとき、絶えず参照させて頂いた。(庄野潤三「丹下氏邸・エリア随筆」)

岩波文庫の『エリア随筆』は、福原麟太郎も親しかった戸川秋骨の訳によるもの。

外国文学では、チェーホフにも大きな影響を受けた。

「昔のノートから」には、戦争が終わった翌々年の夏休み(昭和22年。このとき、庄野さんはまだ高校教師だった)に、チェーホフの読書ノートを作ったことが綴られている。

庄野さんが持っていたのは、古本屋で買ってきた中村白葉訳の『アントン・パーブロヸッチ・チェーホフ著作集』(三学書房)である。

戯曲については何も書き残していないと書いたが、訂正しなくてはいけない。夏休みの後半に妻への手紙の中から「桜の園」に関連のある事柄をひとつひとつ拾い出して書き抜いている。私は「桜の園」を崇め、尊んでいた。「桜の園」にすがろうという気持でいた。(庄野潤三「昔のノートから」)

「妻への手紙の中から『桜の園』に関連のある事柄をひとつひとつ拾い出して」というところが興味深い。

堀口大学訳『毛虫の舞踏会』も、庄野さんの作品には、たびたび登場している。

堀口大学訳『毛虫の舞踏会』という本が私の本棚にある。十一人のフランスの作家の十五の短篇を収めたもので、以前、「名著発掘」という課題を与えられた短文で私は一度この本を取り上げた。(庄野潤三「少年パタシュ」)

「少年パタシュ」は、この後、『エイヴォン記』の中で、さらに詳しく取り上げられることになるが、同じく『エイヴォン記』で紹介される作家に、デイモン・ラニアンがあった。

戦後に亡くなった私の父が多分、進駐軍向けのペーパーバック版で見つけてラニアンの短篇集を手に入れ、「デイモン・ラニアンという作家は面白い」としきりに話していた。(庄野潤三『ブロードウェイの天使』)

1980年代にブームのあったデイモン・ラニアンも、最近ではすっかりと手に入りにくい作家となってしまった。

アメリカの作家ウイリアム・サローヤンは、映画『町の人気者』で初めて知ったという(原作『ヒューマン・コメディ』)。

その晩、私は藤澤さんの貸して下さった本を読んだ。清水俊二訳の六興出版部から出た『わが名はアラム』である。第一章の「美しき白馬の夏」を読み終ったときの感動は忘れられない。(庄野潤三「藤澤さんを偲ぶ」)

映画『町の人気者』は、1947年(昭和22年)8月の公開。

六興出版から刊行された清水俊二訳『わが名はアラム』は、1941年(昭和16年)11月15日発行のものが初版だった。

サローヤンの小説も、僕は、庄野さんの影響で読むようになったけれど、庄野文学を通して、どれだけ読書の幅が広がったことか。

仲間内の作家としては、小沼丹を最初に挙げておきたい。

友人の小沼丹から葉書が来た。「散歩道の途中に驢馬と山羊がいます」というのが書き出しの第一行である。(庄野潤三「驢馬」)

石川隆士を紹介してくれたのも、小沼丹だった。

石川隆士さんとは、小沼丹の『懐中時計』が読売文学賞を受賞したとき、中野のほととぎすの祝賀会の席ではじめて紹介されたが、小沼の大学時代からの友人で、井伏さんのお宅でもときどきお名前を耳にしていたから、初対面の気がしなかった。(庄野潤三「「丑寅爺さん」と詩碑除幕式」)

タイトルにある「丑寅爺さん」は、井伏鱒二の短篇小説の題名で、「詩碑除幕式」は、木山捷平「杉山の松」の除幕式に参加した日のことを回想したものである。

木山捷平の除幕式に出席したとき、庄野さんは、井伏鱒二の隣の部屋に宿泊をしたが、そのとき、井伏さんは日本経済新聞に連載する「私の履歴書」の原稿を書いていたらしい。

「僕は上澄みのところだけ書いてみようとしている」井伏さんはそういわれた。上澄みとは時間の経過によっておりが沈んだあとの澄んだ部分を指すわけだろう。(庄野潤三「「丑寅爺さん」と詩碑除幕式」)

庄野さんの随筆を読んだあとは、必ず、井伏鱒二や小沼丹の小説を読みたくなる。

あるいは、福原麟太郎やチャールズ・ラムを読みたくなる。

優れた書評には、読者を別の本へと誘導する力があるものなのだ。

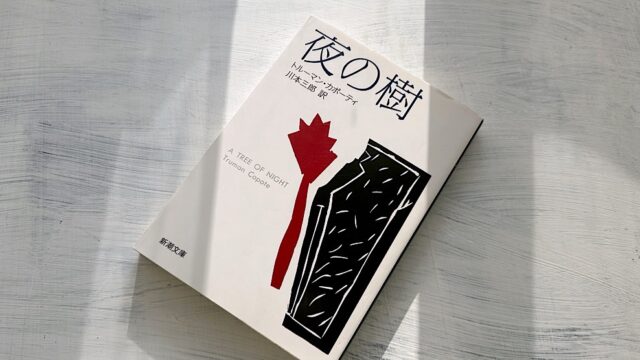

書名:誕生日のラムケーキ

著者:庄野潤三

発行:1991/04/20

出版社:講談社