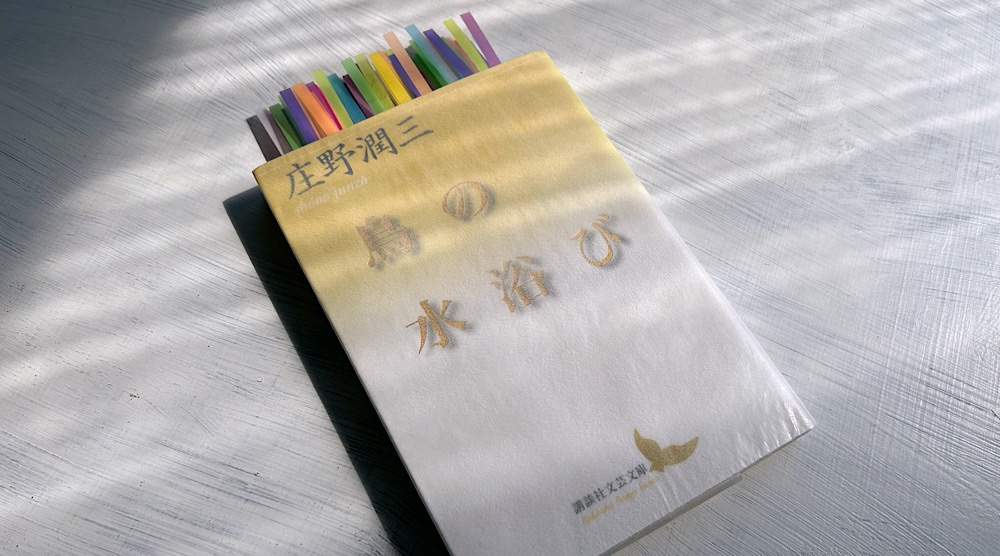

庄野潤三「鳥の水浴び」読了。

本作「鳥の水浴び」は、2000年(平成12年)4月に講談社から刊行された長篇小説である。

この年、著者は79歳だった。

初出は、1999年(平成11年)1月~12月『群像』(連載)。

2015年(平成27年)3月、講談社文芸文庫から刊行された。

継承されていく家族の系譜

本作『鳥の水浴び』のテーマは「継承」である。

この水盤は、もともとは花生けに使っていたものだが、鳥の水浴びと水のみ用に庭に下した。妻に訊くと、いま、小田原に近い南足柄の山の中の家にいて、四人の男の子の母となった長女が家にいたころ、先生について生花を習っていたときに花生けに使っていたものだという。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

作品タイトル「鳥の水浴び」に使われている水盤は、かつて、長女が花生けとして使っていたものだ。

結婚して長女は家を出てしまったけれど、長女の思い出を有する水盤は、今も家にある。

さらに、この水盤は二代目のものでもある。

一度、冬の朝、氷が張って、水盤が割れた。駅前の花屋で前に使っていたのとそっくりの花生けを買って来て、庭に下した。牛脂を詰めるムラサキシキブの銅線のかごと同じく、こちらも二代目の水盤である。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

二代目とは、つまり、継承の象徴である。

本作『鳥の水浴び』では、随所に継承の物語が挿しこまれている。

物語の主役も、長女(夏子)から長女の長男(和雄)へと移りつつある。

昨日、和雄と電話で話し合い、結納は年内にとりかわす。聡子ちゃんは来年三月末で勤めている幼稚園をやめる。四月、五月の二月は、これまでやれなかったお料理の勉強などをさせてもらって、六月七日に私たちの長男が勤めているヒルトンホテルで結婚式をしたいという。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

本作『鳥の水浴び』は、長女の長男(和雄)の結婚物語でもある。

婚約者(梅原聡子)のお母さんは、長年飼っていた犬が死んで悲しんでいるという。

不思議なことに、聡子ちゃんは長女のところでこの犬を見たとき、先日、十六歳まで長生きして亡くなった梅原家の犬と顔がよく似ているので、びっくりしたそうである。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

長女の見つけてきた犬が、梅原家の犬を継承した(「桃子ちゃん」という名前がつけられた)。

この年、長女(夏子)は50歳。

長女の誕生日のお祝いをしてやった日、「いくつになった?」と訊くと、「五十です」といった。長女が四十になった年にくれた手紙を思い出す。それには、「わたくしめ、し、し、四十になりました。これからはワビ、サビの境地を味わい、しかし、元気でユカイにやって行きたいものです」というふうに書いてあったのに笑ったのを思い出す。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

長女の成長は、そのまま、庄野家の成長でもあった。

大阪の由佳理ちゃん(小林由佳理)は、亡くなった次兄(庄野英二)の継承である。

十月三十日に大阪松虫のキリスト教短期大学で、阪田寛夫の「童謡むかしと今」という講演があり、その中に出て来る童謡を由佳理ちゃんが歌う。由佳理ちゃんとは亡くなった兄英二の長女の小林晴子ちゃんの長女で、神戸女学院で声楽の勉強をしている。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

庄野さんも、庄野英二も、既に孫の世代が活躍する時代となっていたのだ。

この会に出席するときめていたところ、奈良のあやめ池にいる亡くなった長兄の奥さんの里子さんから手紙が来た。十一月二日午前十一時から長兄の五十回忌の法要を阿倍野のお墓ですることになったのでよろしくという案内であった。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

長兄の法事は、長篇『野鴨』(1973)の最後にも登場している。

それは、父の二十三回忌、母の十七回忌、長兄の二十五回忌を一緒にしたもので、四月の中ごろにあった。(庄野潤三「野鴨」)

25年前の物語が、今も続いているというところに、庄野文学の凄さがある。

もちろん、親族の誰もが、25年分の年を取った。

長兄鷗一の奥さんの里子さんに挨拶。東京から啓子ちゃん、育子ちゃん、子供連れて来ていた。二人とも立派な奥さまになっている。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

長兄(庄野鷗一)の長女(庄野啓子)と次女(庄野育子)は、庄野さんの長女(庄野夏子)の従姉妹にあたるから、当然、『野鴨』にも登場していた。

世代が、既に変わりつつあるのだ。

広島の親戚の話もある。

妻の姉が広島にいて、私たちは昔、子供を連れて海水浴をしに行ったことがある。広島で釣り舟を出してもらって、釣りをしたこともある。その釣り舟に乗り込んだのが大野という浜で、村上さんのご両親がいるのは、その大野だと分ったから、よろこんだ。

広島旅行のことは、短篇「蓮の花」や随筆「ちいさな漁港の町」などで読むことができる。

レギュラーメンバーだった清水さんも、既に故人である。

午後、玄関に清水計四郎さん来る。九月六日に亡くなった清水勝子さんのご主人。「満中蔭が済みましたので」といい、畑のばらを下さる。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

清水さんのバラを継承したのが、清水計四郎さんだった(奥さんが亡くなったあと、「畑は私が継ぎます」とおっしゃった)。

大阪では、宝塚ホテルのコーヒーショップが代替わりしている。

宝塚ホテルのコーヒーショップに入るつもりでいたら、工事をして、新しい店になっていた。サンドイッチとコーヒーで朝昼兼用の食事をする。おいしい。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

いろいろなものが代替わりをしていく。

それは、止めることのできない時の流れそのものだ。

坂西志保さんに教わったサンキューレターは、孫のフーちゃん(小学5年生)にまで受け継がれている。

いつも宝塚へみんなで行ったとき、フーちゃんはお礼の手紙をくれる。三人の子供には、人に何かしてもらったときは、短くていいから、すぐにお礼の手紙を出すようにとしつけて、みんな大きくなってもそれを守っている。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

フーちゃんが読んでいる『ドリトル先生』も、庄野家の伝統を継承するものである。

次男が結婚するとき、お祝いにこの『ドリトル先生物語全集』を贈った。小学生のころ、次男はドリトル先生を愛読していた。次男はこの全集を読んで井伏さんが好きになった。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

フーちゃんが読んでいる『ドリトル先生物語全集』は、かつて、次男が愛読したものなのだ。

庄野家の継承を象徴するものが、阿波徳島風のまぜずし「かきまぜ」だろう。

私たちが戦後、結婚したてのころ、しばらく大阪帝塚山の父母の家で暮した。徳島生れの母が「かきまぜ」を作るところをそばで見ていて、妻は作り方を覚えたのである。そこで、母が作ったのとそっくり同じ味の「かきまぜ」を作るようになった。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

「かきまぜ」は、死んだ母親そのものと言ってもいい。

かきまぜを作り続けている間、庄野家の中に母親は生き続けているのだ。

それは、庭の浜木綿にも通じる母の命である。

スコップで浜木綿を掘っているとき、こんなことを考えた。部屋の中では母が眠り続けている。いま、こうして石神井公園の家の庭に植えるために浜木綿の根を掘っているのは、母のいのちを分けてもらっているようなものではないだろうかと。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

母と浜木綿のエピソードは、長篇『夕べの雲』(1965)に詳しい。

新刊『せきれい』の広告にも、『夕べの雲』が登場していた。

朝日に文藝春秋から新刊の『せきれい』の広告が出た。──名作『夕べの雲』から三十余年、というのが入っている。『夕べの雲』をとり上げてくれたのは、うれしい。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

長篇『せきれい』の刊行は1998年(平成10年)4月だから、本作『鳥の水浴び』は、1998年(平成10年)当時の庄野家を描いた作品であることが分かる。

ちなみに、夫婦の晩年を綴ったシリーズには、全部で11作品がある。

①貝がらと海の音(1996)

②ピアノの音(1997)

③せきれい(1998)

④庭のつるばら(1999)

⑤鳥の水浴び(2000)

⑥山田さんの鈴虫(2001)

⑦うさぎのミミリー(2002)

⑧庭の小さなバラ(2003)

⑨メジロの来る庭(2004)

⑩けい子ちゃんのゆかた(2005)

⑪星に願いを(2006)

本作『鳥の水浴び』(2000)は5作目で、小沼丹の死が採りあげられている『せきれい』(1998)は3作目、清水さんの死が出てくる『庭のつるばら』(1999)は4作目の作品となっている。

一方で、父親の継承を意味するものとして、「おはぎ」がある。

父は母の作るおはぎが好物で、夕食を普通に頂いたあと、大きいのを三つくらいペロリと食べた。私も父に似て年とともに甘党になったが、二つ食べると満足する。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

父親(庄野貞一)から続く家族のラインを、庄野さんは様々な形で描こうとしていたのではないだろうか。

それは、庄野文学の核と言えるものにもなっている。

復活した伝統もある。

昔、三人の子供が小さかったころ、書斎にレコード・プレイヤーがあった。夏の夜なんかよくみんな集まって、お気に入りの「オペラ・アリア名曲集」や阪田寛夫の童謡を集めた「少年少女日本の歌」を繰返し聴いたものであった。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

日本経済新聞に連載された「私の履歴書」の原稿料で、庄野夫人はレコード・プレイヤーを購入する。

庄野夫人が購入したものは、レコード・プレイヤーではなく、かつて、家族五人が揃って暮らしていた頃の楽しい思い出だ。

庄野潤三の「私の履歴書」が日経新聞に連載されたのは、1998年(平成10年)5月1日から31日までで、随筆集『野菜讃歌』(1998)に収録されている。

午後、講談社出版部の高柳信子さん来て、十月に出る私の随筆集『野菜讃歌』の装幀見本を見せてくれる。宮脇綾子さんのアプリケをあしらったもので、カバーは玉葱が三つ、表紙は枝豆。装幀は『ピアノの音』のとき、はじめて担当してくれた野崎麻理さん。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

年老いていく中で、脈絡と継承されていく伝統が、あくまでも日常生活の視点から綴られている。

根底にあるのは、家族の系譜に対する肯定的な姿勢だ。

すべての作品は、庄野一族の生きた証明を意味するものだったのかもしれない。

懐かしい記憶を見つける

懐かしい記憶も、また、継承されていくべきものとして描かれている。

長女の50歳の誕生日に贈った『静物』は、庄野さんにとって特別な思い入れのある著作だった。

次に先日、妻が戸棚を片附けているときに出て来た私の昔の作品集の『静物』。一年半ほどかかって苦労して書き上げて、昭和三十五年に「群像」六月号に発表した「静物」を柱にした作品集。講談社から刊行され、その年の十一月、新潮社文学賞を受賞した。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

短篇「静物」は、庄野家がひとつの大きな峠を越えたことを意味する記念碑的な作品だ(「『静物』はお父さんの特別な本で、うちには無かったので、本当に本当にうれしいです」)。

夫婦の危機と正面から向き合ったところに、この作品の価値がある。

やがて、「静物」の家族は「絵合せ」の家族へと成長した。

南足柄の長女が結婚したとき、餅井坂の田圃を背にした三軒つづきの借家の端の家に入った。そこは松沢君の親が建てた借家であった。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

長女の結婚前夜を綴った家族物語が「絵合せ」(1970)である(『絵合せ』所収)。

次男(和也)と生田小学校のときの友達で、生田中学では陸上部の仲間だった「松沢君」(松沢武)は、本作『鳥の水浴び』でも、朝野球のメンバーとして登場している。

神奈川庄野の墓を建てたときの思い出もある。

私たちは南足柄の長女の世話で、長女の家に近い長泉院(これも曹洞宗のお寺)の墓地を分けてもらって、神奈川庄野の墓を建てた。つい三年ほど前のことである。小田原の海が見える山の墓地で、まわりは林。鳥のさえずりが聞えるお墓である。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

長泉院には、今も庄野さんと庄野夫人が眠っている。

懐かしい思い出の象徴とも言えるのが、長年の盟友(小沼丹)である。

宝塚歌劇団『ザッツ・レビュー』(1997)は、1937年(昭和2年)の「モン・パリ」から始まる(この「モン・パリ」の主題歌が好きで、酒席でよく歌った亡き小沼丹のことが思い出され、胸がいっぱいになる)。

小沼夫人の話によると、酒を飲んで帰った夜、寝床で小沼は「モン・パリ」を歌い出す。終ると「パチパチパチ」といって、またはじめから歌う。何度も繰返して歌うので、奥さんは「モン・パリ」の歌詞を覚えてしまったそうだ。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

早稲田大学で勤めたのも、小沼丹の紹介によるものだった(1963年4月から1964年3月まで)。

むかし、一年間だけだが、早大英文科の非常勤講師となって、週に一回、教えに行った。英文科で長く教えている小沼丹が世話してくれたのだが、さて教室へ出てみたものの、教えるというのが向かないことが分って、一年でやめさせてもらった。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

当時のことは、横田瑞穂の随筆集『山桃』(1992)にも綴られている。

七、八年前のことだが、庄野潤三君が早稲田の文学部で一年間、非常勤講師として講義を担当していた。(横田瑞穂「小沼丹君のこと」)

庄野さんの短篇「鉄の串」(1964)も、当時のことが題材になっているらしい(『絵合せ』所収)。

小沼丹の話題は尽きない。

妻はこの間から小沼丹の随筆集『福寿草』を読んでいる。小沼が亡くなってから、単行本に入っていないものを集めてみすず書房から出た本。昨日は「消えた飛行機」を読みましたという。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

小沼丹『福寿草』は、この年(1998年)1月に、みすず書房から刊行されたばかりだった。

5月17日にはみすず書房の主催により、リーガ・ロイヤルホテル早稲田で、小沼丹を偲ぶ会が開かれている。

ホテルに着くと、今日の会の世話人の一人で小沼の教え子でワセダ英文の先生をしている大島一彦さんが来て、「井伏さんの奥さまも見えて居られます」といって、ラウンジの喫茶室へ案内してくれる。井伏夫人、小沼夫人、吉岡達夫、テーブルをかこんで、お茶を飲んでいた。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

大島一彦は、翌年、小沼丹との思い出を綴った随筆を含む『寄道 試論と随想』(1999)を刊行している。

会場には、阪田寛夫、巌谷大四、倉橋健(倉さん)などが集まっていた。

倉橋健さんは、ワセダで長年にわたって小沼の同僚であった方だ。私が小沼に世話してもらって一年間だけ英文科の非常勤講師として教えに行ったときは、授業が終ってから三人でよく飲んだ。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

井伏鱒二と小沼丹の話といえば、決まって『椋鳥日記』(1974)が出てくる。

むくといえば、昔、ロンドンに半年いて帰国した小沼丹が、「椋鳥日記」という題でロンドン半年の思い出を文芸雑誌に書いたことがある。この連載が始まったころ、たまたま荻窪の井伏(鱒二)さんのお宅で、小沼と一緒になった。連載の第一回を読まれた井伏さんが、ちょっと困ったような顔をして、「椋鳥じゃあね」とおっしゃった。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

小沼丹『椋鳥日記』は、小沼丹の代表作と言っていい紀行随筆である(第三回「平林たい子文学賞(小説部門)」受賞)。

井伏鱒二と同じように、佐藤春夫も、庄野さんにとって大切な師の一人だった。

佐藤先生には、海軍入隊前に帝塚山の自宅で書いて、林富士馬の「まほろば」に載せてもらった私のはじめての小説「雪・ほたる」を読んでいただいた御縁で、戦後、大阪から東京へ引越してからは、ときどき妻と子供を連れて関口町のお宅を訪問した。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

長年、幻の作品だった「雪・ほたる」(1944)は、2025年(令和7年)3月、『庄野潤三電子全集 第19巻 単行本未収録作品集』に収録された。

いずれ、紙媒体でも読むことができるようになると良いのだが。

年上の友人として、福原麟太郎と河上徹太郎を忘れることはできない。

でびらがれいは、昔、福原麟太郎さんが送って下さった。また、お正月に柿生の河上徹太郎さんのお宅へ一家で呼んで頂いた折に、大谷石の炉ばたで、子供らが大きなビールの栓抜きででびらの骨打ちをしたのを河上さんが炉ばたで炙って、みんなで頂いたのを思い出す。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

福原麟太郎と河上徹太郎の思い出は、『山の上に憩いあり』(1984)としてまとめられた(「昔、柿生の河上さん夫妻をクリスマスのころにお招きするのが年中行事であった」)。

日本経済新聞に連載された「私の履歴書」の話は、庄野潤三初めての新聞連載小説『ザボンの花』(1956)の思い出へとつながっていく。

私たち一家は大阪から東京へ引越して、石神井公園の麦畑のそばの家に住む。上の女の子は近くの小学校へ通学し、下の男の子はやはり近所の幼稚園へ行く。そのころの生活を、小さな子供たちの日常を中心に描いたもので、題は「ザボンの花」。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

『ザボンの花』は、庄野文学の原点として、現代に通用する家族小説である。

『ザボンの花』を読んだ坂西志保が、ロックフェラー財団の留学生として、庄野さんを推薦したという。

昔、ロックフェラー財団のフェローとして米国に留学、オハイオ州のケニオン・カレッジで一年過した。夏休みに入ると、学生はみんな家に帰って、学校は空っぽになる。私たちの帰国の日も近づいた。そのころ、妻が「夏休み」をよく歌った。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

当時の様子は、長篇『懐しきオハイオ』(1991)に詳しい。

会社の研修でロンドンに滞在している次男(良雄)に招かれて、長女(夏子)はロンドンを訪れる。

ロンドン行きが決まった長女は、本棚から『陽気なクラウン・オフィス・ロウ』をとり出して、いま、読み返していますと話す。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

庄野夫妻のロンドン滞在の記録である『陽気なクラウン・オフィス・ロウ』は、1984年(昭和59年)に刊行された作品だった。

庄野さんのロンドン旅行の記憶は、再び、小沼丹のロンドン旅行の記憶へとつながっていく。

ヴィクトリア駅前の魚屋レストランで食べたスモークサーモンがおいしかったから、ここも是非行くようにという。この魚屋レストランは、亡くなった小沼丹の英国留学のころのお気に入りの店であった。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

こうした懐かしい記憶の断片は、失くしたものを見つけたときの感動に似ている。

妻がこの前、図書室のベッドの下を大掃除したとき、春夫のキーホルダーが出て来た。(略)無くした無くしたと春夫が大騒ぎしていたものが出て来た。それを春夫に渡すと、春夫は大よろこび。実は無くしたことも忘れていたらしいのだが。(庄野潤三「鳥の水浴び」)

本作『鳥の水浴び』最後のエピソードは、春夫のキーホルダーが見つかったときの話である。

些細のようで、このエピソードは、庄野文学の大切なポイントを指し示している。

なぜなら、失くしたものを見つけたときの感動こそ、「生きていてよかった」と思える人生の醍醐味だからだ。

失くしたものとは、つまり、忘れかけていた懐かしい記憶である。

最後に、さりげなく挿しこまれたエピソードが、庄野さんの強い主張を感じさせてくれる。

つまり、庄野さんの家族小説は、日常を簡単に綴っただけの物語ではない、ということだ。

簡単に綴られた物語の中から、作者のメッセージを見つけ出し、受け取ること。

庄野文学を読む喜びは、そんなところにあるのではないだろうか。

書名:鳥の水浴び

著者:庄野潤三

発行:2015/03/10

出版社:講談社文芸文庫