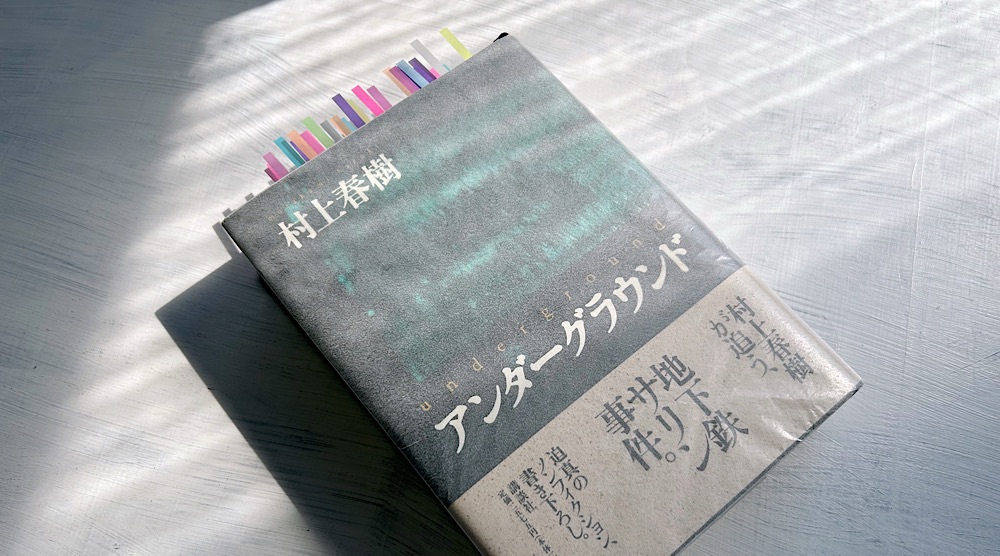

村上春樹「アンダーグラウンド」読了。

本作「アンダーグラウンド」は、1997年(平成9年)3月に講談社から刊行されたノンフィクション作品である。

この年、著者は48歳だった。

地下鉄サリン事件が分断した日本社会

『アンダーグラウンド』と『冷血』は違う。

「村上春樹のノンフィクション」と聞いたとき、最初にイメージしたのは、トルーマン・カポーティの『冷血』(1965)だった(おそらく多くの読者がそう考えたはずだ)。

しかし、『アンダーグラウンド』は「ノンフィクション・ノヴェル」ではなかった。

本作『アンダーグラウンド』は、地下鉄サリン事件被害者を取材した、ひとつの取材ノートである。

果てしなく繰り返されるインタビュー、インタビュー、インタビュー。

途中から食傷気味になるほど、多くのインタビューが、ここには収録されている。

すべての被害者が供述しているのは、地下鉄サリン事件現場の記憶だ。

そのとき、そこで何が起こっていたのか?

作者(村上春樹)は、多くの供述を積み重ねることによって、ひとつの歴史的事実を明らかにしようとしている。

大切なことは、事故現場の物語と、被害者の物語は違うということだ。

事故現場の物語は、1995年(平成7年)3月20日(月)の地下鉄駅と病院を語れば終わる。

しかし、被害者の物語は、その人が生まれたところから死ぬところまでを描かなければ真実を見ることはできない。

本書『アンダーグラウンド』は、事故現場の物語を描きながら、できるだけ、被害者の物語へ近づこうとしている。

道路のこっち側半分はほんとうに地獄のような光景だった。それなのに道路のあっち側半分は、何事もなくいつもどおり職場に通勤していく人々の世界なんです。(略)その人たちはこっちには入って来ようとはしない。そこはもうまったく別の世界なんです。(村上春樹「アンダーグラウンド」和泉きよか)

この物語の根底にあるのは、「その人たちはこっちには入って来ようとはしない。そこはもうまったく別の世界なんです」という言葉に象徴される、世界の分断である。

日本の首都(東京都内)で、6,300人もの負傷者を出した無差別テロ事件は、日本社会を、地下鉄サリン事件を実際に体験した者と、実際に体験していない者とに二分した。

このインタビュー集が本当に明らかにしようとしているものは、事件が真っ二つに分断してしまった日本社会の現実である。

私がいた小伝馬町の駅前、その一角はたしかに異常事態なんです。でもそのまわりの世界はいつもどおりの生活を続けているんです。道路には普通に車が走っているんです。あれは今思い返しても不思議なものでしたよね。そのコントラストが、ものすごく不思議だった。ところがテレビの画面だと異常事態の部分だけが映されます。実際の印象とは異なったものです。(村上春樹「アンダーグラウンド」奥山正則)

事件が発生した瞬間から、その都会の街は大きく分断されていたのだ(「そのコントラストが、ものすごく不思議だった」)。

やはり結局は他人事になってしまうんですね。私だって当事者でなければそう思っていたんじゃないかと思います。そんなの他人事なんだと。(村上春樹「アンダーグラウンド」和田嘉子)

分断された社会は、それまで、日本社会が闇の奥に隠してきたものを、強制的に露出させることになる。

家内は最初は大事にしてくれたんですが、私が始終八つ当たりみたいなことをしているものだから、嫌がるようになってきました。私もそろそろ仕事に戻った方がいいような気がしたんです。(村上春樹「アンダーグラウンド」豊田利明)

戦争体験者に終わりがないように、地下鉄サリンの被害者に終わりはない。

将来が見えないんです。(略)でもたぶん、この私の気持ちはほかの誰にもわからないだろうと思います。ものすごく孤独です。これがたとえば腕の一本でも落ちていれば、あるいは植物人間にでもなっていれば、おそらく辛さをわかってもらえるかもしれませんがね。事件のあったあとしばらく、病院で寝ているあいだ、嫌な夢をよく見ました。いちばん記憶に残っているのは、誰かが私を無理やりに引きずっていこうとしている夢でした。(村上春樹「アンダーグラウンド」大橋賢二)

地下鉄サリン被害者の痛みは、目に見ることのできない痛みだ。

そこに、被害者たちの苦悩がある。

やっぱり目で見える、誰にでもわかる怪我みたいなものじゃないと、まわりの理解は得られないことが多いんです。病気であるにもかかわらず、「甘えている」とか「努力が足りない」とか、そんな風に思われてしまうことが多いですね。(村上春樹「アンダーグラウンド」精神科医・中野幹三)

目に見えるものしか信じることができない、日本の大人たち。

誰もが助け合う都会の共存社会という幻想は、オウム真理教によって打ち砕かれた。

本当のところを理解されることがない──これがサリン事件被害者の特徴的なことですね。みんな本当に孤独なんです。(村上春樹「アンダーグラウンド」精神科医・中野幹三)

地下鉄サリン事件は、それまで見えなかった日本社会の闇を、露悪的に開示していく。

この地下鉄サリン事件や松本サリン事件を見ていて、私たちが得た大きな教訓は何かと言いますと、「何か大きなことが起こったとき、それぞれの現場は非常に敏速に対応するけれど、全体としてはだめだ」ということですね。(村上春樹「アンダーグラウンド」信州大学医学部長 柳澤信夫)

前向きな言い方をすると、それは、反省と教訓ということになるのかもしれない。

警察がてきぱきと動き始めたのは、救助がほとんど終了してからあとのことです。救急車が来て交通整理が始まって、ほとんど忘れたころにそういうのが出てきた。日本の危機管理というのはいったいどうなっているのかと。(村上春樹「アンダーグラウンド」尾形直之)

誰もが、日本の神話を信じていたはずだ。

これは異常な事態だと思いました。でもそのときは正直言って、それほど深刻なことだという考えは浮かびませんでした。だって日本って、なんといってもすごい安全な国じゃないですか。(村上春樹「アンダーグラウンド」飯塚陽子)

しかし、我々が考えているほどに、この都会は完成された街ではなかった。

ところが救急車の番号を押しても誰も出ないというのです。そのときは怖かったです。そのとき初めて、私は「怖い」と思いました。それまで信じていたものががらがらと崩れていくようで。(村上春樹「アンダーグラウンド」中山郁子)

地下鉄サリン事件によって、日本の危機管理の脆弱さが明らかにされ、温かい人間社会という幻想の実態が明らかにされた。

一方で、実際の現場レベルでは、事件と必死に戦う市民の姿があった。

倒れていた駅員さんは、ふらふらになりながらも、「いや、僕はここにいなくてはいけないんだ」とつぶやいていました。(村上春樹「アンダーグラウンド」尾形直之)

およそ役に立たないシステムと、現場を守る関係者たちの使命感。

そこに、日本社会の悲しい現実があぶり出されている。

現代社会が生み出したオウム真理教

被害者のインタビューは、日本の日常生活をも描き出している。

その当時は、**駅から東武伊勢崎線で北千住に出て、そこで日比谷線に乗り換えていました。もうこれは殺人的な混み方です。いつか死人が出るんじゃないかと思っています。(村上春樹「アンダーグラウンド」平山慎子)

殺人的なラッシュアワーは、無差別テロによる甚大な被害リスクを意味している。

なりますよ、そりゃ。毎週月曜日は「もう会社に行くのやめちゃおうかな」といつも思います(笑)しかし、「ああ嫌だな、今日も行きたくないな」と思いながらも、それでも体の方は自然に会社に向かっている。(村上春樹「アンダーグラウンド」尾形直之)

「ああ嫌だな、今日も行きたくないな」と思いながら、体は自然に会社へと向かってしまうビジネスマンたちの日常。

そこに、カルト宗教の潜りこむ隙間はなかっただろうか。

オウムの報道もまず見ません。そんなもの見たってしかたがないんです。それくらい見なくてもわかります。(略)オウムみたいな人間たちが出てこざるを得なかった社会風土というものを、私は既に知っていたんです。(村上春樹「アンダーグラウンド」豊田利明)

オウム真理教を生み出したものは、現代社会そのものである。

現代社会の歪みの中からオウム真理教は誕生し、歴史的な無差別テロ事件が引き起こされたのだ。

我々が、考えるべき問題は、ここにある。

現代社会とは、いったい何なのか?

こんな金儲けばっかりに走っているつまらない社会だから、宗教という精神的なものに若い人が惹かれるという気持ちは、それなりにわかります。でも僕自身はまったく惹かれません。(村上春樹「アンダーグラウンド」園秀樹)

おそらく、誰もが心の中では感じているのだ。

一見満たされている生活の中に生まれた、小さな空洞のことを。

それは、日本という国に生まれた空洞でもあったかもしれない。

それはお弁当くらいの大きさで、くるんである新聞紙も濡れていました。水というか何か液体が、まわりに染みだしているんです。そしてよく見ると、それが電車の振動にあわせてぷよぷよと揺れているんです。(村上春樹「アンダーグラウンド」風口綾)

電車の振動に合わせてぷよぷよと揺れるサリンは、ある意味で、現代社会の象徴として読むことができる。

ぷよぷよと揺れる小さな袋は、いつ、我々の周りに現れても不思議ではない、日本社会の空洞だったのだ。

結局のところ、これからは日本の社会の中でも、個人がもっと強くなっていかないとだめなんじゃないかと、私は思うんです。(略)オウムだってあれほど優秀な人たちが集まっていながら、結局集団テロにまで突っ走って行ってしまうわけですね。それはよほど個人というものが弱いのかな、と。(村上春樹「アンダーグラウンド」有馬光男)

心の隙間を埋めようとして、人々は、同じ隙間を持った人たちのところへと集まる。

集積された心の隙間は、日本という国そのものを飲みこんでしまおうと考えていた。

非現実的な現実が、そこにあった。

オウムの示すこっけいさの裏にある残虐さが、おそらく警察当局には見抜けなかったのだと思いますね。彼らのやっていることがあまりにも荒唐無稽で、漫画的すぎて、ピエロの仮面の奥にあるその底なしの恐ろしさを、見通すことができなかったということです。(村上春樹「アンダーグラウンド」弁護士・中村裕二)

目に見えるものしか信じることのできない日本社会に、オウム真理教の現実を見ることはできなかった。

内田裕也が「コミック雑誌なんかいらない」(1986)と歌ったコミカルな現実が、やはり、ここにもあったのだ。

おそらく、彼らにだけは見えていたのだろう。

オウム真理教の描く未来予想図というものが。

今の日本にとっていちばん大事なのは、心の豊かさを追求していくことだと私は思うんです。今までのように物質的な追求だけをどんどん続けていっても、日本にとっての先はちょっと見えてこないんじゃないかと。(村上春樹「アンダーグラウンド」石野貢三)

あるいは、「心の豊かさ」を求めて、彼らはカルト宗教に依存していたのかもしれない。

生きることの難しい日本の現実が、地下鉄サリン事件の奥にはある。

そして、目に見えるものしか信じることのできない大人たちを象徴するものが、日本のマスメディアだった。

いずれにせよ、僕はマスコミのオウム報道はすごくイヤでした。そんなもの見たいという気はまるで起きなかったです。そうですね、マスコミに対する不信感が強くなりましたね。結局、みんなスキャンダルが大好きなんですよ。(村上春樹「アンダーグラウンド」園秀樹)

マスメディアが見ていたものは、ただのスキャンダルである(事実を報道するという名のもとに)。

ただね、マスメディアというのは怖いな、と思いました。それは思いました。情報、とくにテレビなんかは、かなり限られた範囲のことしか映し出しません。そういうのが報道されると、事実にかなりバイアスがかかって、その一部が全体であるかのような錯覚が生み出されます。それが非常に怖いと、私は思うんです。(村上春樹「アンダーグラウンド」奥山正則)

マスメディアは、自分たちが作り上げたシナリオに沿ってしか、事件を報道することができない。

それから逆に、ある意味ではテレビでマニュアル的に映像化された。あれで「事件というのはこんなものなんだ」と安易な固定観念が一般にできあがってしまった。すごく表面的に。(村上春樹「アンダーグラウンド」精神科医・中野幹三)

皮相的であるということが、つまり、マスメディアのアイデンティティだったのだ。

報道だってね、犠牲者がそこでどんな風に苦しんで死んでいったかなんて、ちっとも報道してはくれませんよね。まったくそういうのが表に出てこないんです。(略)新聞の記事だってどれもこれも同じようなものばかり。(村上春樹「アンダーグラウンド」和田嘉子)

被害者たちが多くのことを語る一方で、綿密に取捨選択された情報だけが報道されていく現実。

多くの被害者が、マスメディアの真実を知り、報道に拒否感を示した。

私は取材には何も答えなかった。うるさいし、そういう取材にはほんとうに頭にきた。その人たちは火葬場まで来た。お産のあれまで撮ったですよ。(村上春樹「アンダーグラウンド」和田吉良)

マスメディアも、また、分断された日本社会の「あちら側」に生きている者たちだ。

テレビにはもう出たくない。絶対に出るまいと思いました。真実を伝えてくれないんだもの。真実を伝えてほしいって思っているのに、テレビ局は自分に都合の良いところだけを放送するんです。こっちが本当に言いたい部分は出してもらえません。(村上春樹「アンダーグラウンド」和田嘉子)

問題は、「真実とは何か?」ということである。

本作『アンダーグラウンド』にしても、これをもって、地下鉄サリン事件の真実だったと主張することができるだろうか。

おそらく、できない。

これは、彼らにとっての真実であり、事実としての真実ではないからだ。

完璧な文章というものが存在しないのと同じように、完璧なノンフィクションなんて存在しない。

インタビュー集は、作者の意図に従って構成されている。

まして、作者が書いた文章に、どうして「真実」を求めることができるだろう?

そこにははっきりとしたひとつの意思のようなものが感じられる。それは明らかに何かを求めている。といっても、おそらくは私に向かって求めているわけではない。私の向こうにある「別のもの」に向かって求めているのだ。でもその「別のもの」はぐるっとまわって、私のところに戻ってくるはずのものだ。(村上春樹「アンダーグラウンド」明石志津子)

言葉を話すことのできない女性の言葉を、作者は代弁している。

そして、それは、もちろん、作者自身の言葉でしかないということに、我々は注意する必要がある。

きっと彼女の頭の中で、何かが外に出たがっているのだ。そう感じた。大事な何かだ。でも彼女にはうまくそれを出すことができない。(村上春樹「アンダーグラウンド」明石志津子)

ここに、ノンフィクション文学の難しいところがある。

結局のところ、作家は、作家自身の言葉によってしか、事実を伝えることはできないということなのだろうか。

オウム真理教関係者の裁判が終わっても、地下鉄サリン事件に終わりはない。

事件のあったあとしばらく、病院で寝ているあいだ、嫌な夢をよく見ました。いちばん記憶に残っているのは、誰かが私を無理やりに引きずっていこうとしている夢でした。(村上春樹「アンダーグラウンド」大橋賢二)

法律が裁くものは犯罪であって、被害者たちの痛みではないからだ。

三週間のあいだ、僕は夜眠ることをやめてしまった。というのは、眠りにつくのがすごく怖かったからだ。眠ると、必ず夢を見た。必ず見る。それもいつも同じ夢だ。誰かがやってきて、大きなハンマーで僕の頭をがつんと叩く。そんな夢だ。(村上春樹「アンダーグラウンド」マイケル・ケネディー)

***

入院して一週間くらいは何度も何度も夢を見ました。すごく綺麗な夢と、すごく怖い夢の二種類がありました。(村上春樹「アンダーグラウンド」吉秋満)

***

高いところからすとーんと落ちる夢を頻繁に見るようにもなりました。以前はそんなもの見たこともなかったんですが。(村上春樹「アンダーグラウンド」橋中安治)

被害者の夢の中にまで現れる恐怖を、法律は裁いたりしてくれない。

目に見えるものしか、大人たちは信じることができないのだから。

ただ「怖い」という気持ちはなかなか消えませんでした。会社から帰るときも、家の前が暗い道なんですが、そこを通るのがおっかないんです。オウムが怖いというのももちろんあります。でもそれだけじゃなくて、「自分が狙われているのではないか」ということ自体が怖いのですね。(村上春樹「アンダーグラウンド」金子晃久)

本当に恐ろしいものは、目に見えないものである。

当時の日本社会として、オウム真理教をしっかりと見ることができていたなら、果たして、地下鉄サリン事件を防ぐことができていたのだろうか。

事件から30年が経過して、マスコミは(再現ドラマまで作って)特集番組を盛んに報道していたけれど、当時の検証は、まだ始まってさえいない。

あの頃、我々は何を見て、何を考えていたのか。

カルト宗教を生み出した日本社会の(ぷよぷよとした)隙間は、今、どこへ行ったのか。

これまでの人生でとくに運が良いと感じたことは一度もありません。ひどい悪運に見舞われたこともありませんが、とくに良いと思ったこともありません。なんということのない平凡な人生です。でもこういうこともあるんですね。(村上春樹「アンダーグラウンド」稲川宗一)

なんということのない平凡な人生に、突然起こる悲劇。

それは、我々の日常に、いつ起きてもおかしくない、当たり前の悲劇だったのかもしれない。

書名:アンダーグラウンド

著者:村上春樹

発行:1997/03/20

出版社:講談社