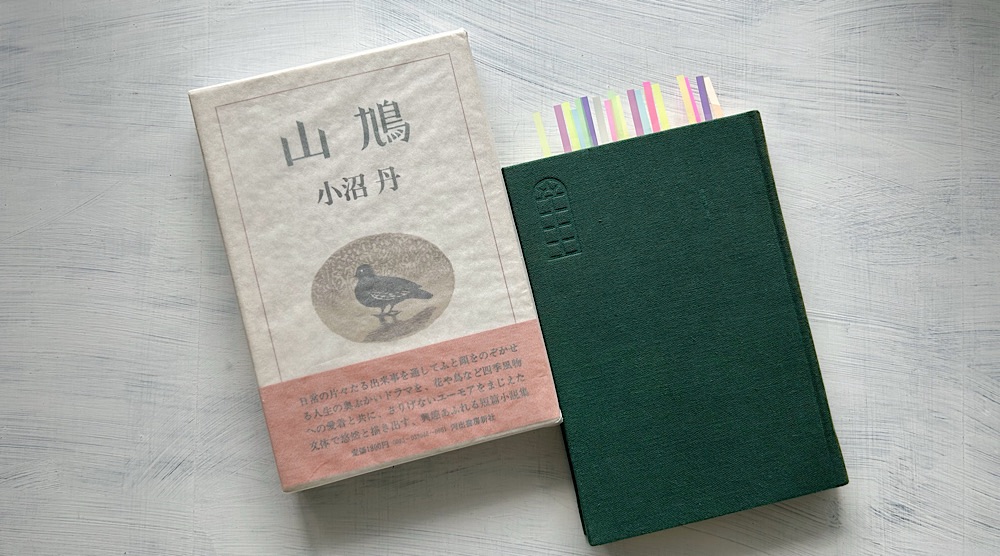

小沼丹『山鳩』読了。

本作『山鳩』は、1980年(昭和55年)9月に河出書房新社から刊行された短篇小説集である。

この年、著者は62歳だった。

収録作品及び初出は次のとおり。

「柚子の花」

・1978年(昭和53年)5月『群像』

「臨時列車」

・1978年(昭和53年)5月『海』

「沙羅の花」

・1978年(昭和53年)8月『文藝』

「鶺鴒」

・1978年(昭和53年)10月『群像』

「凌霄花」

・1978年(昭和53年)12月『昴』

「粉雪」

・1979年(昭和54年)1月『群像』

「風」

・1979年(昭和54年)4月『文藝』

「坂の途中の店」

・1980年(昭和55年)1月『群像』

「山鳩」

・1980年(昭和55年)5月『文藝』

井伏鱒二や吉岡達夫との思い出

小沼丹という作家は、決して有名ではない代わりに、根強い人気を持つ作家で、多くの作品が文庫化されている。

特に、人生の機微を扱った作品集のほとんどは文庫化されているが、なぜか、本作『山鳩』だけは、これまでに文庫化されたことがない。

『懐中時計』や『銀色の鈴』『藁屋根』『木菟燈籠』『埴輪の馬』などの名作と比べると、どうしても見劣りがしてしまうということだろうか。

それでも、他の作品とのつながりを感じさせる重要な作品が、この『山鳩』には、いくつも含まれている。

例えば、埼玉県の弘光寺へ出かけたときの体験を綴った「鶺鴒」は、「埴輪の馬」(『埴輪の馬』所収)の姉妹編みたいな作品だ。

昔、春の一日、埼玉県の弘光寺と云う寺に行って、それから隣町にある埴輪造りの名人の工房を訪ねたことがある。「──埴輪造りの名人がいて、その名人の話を聴きに行くことにしたんだが、どうだ、一緒に行かないかね?」清水町先生に誘われて、友人の吉岡と一緒に随いて行った。(小沼丹「鶺鴒」)

「清水町先生」(井伏鱒二)や親友(吉岡達夫)の出てくる作品は、たいてい面白い。

埼玉県の弘光寺へ行くのは、実は、これが二度目で、最初に行ったとき(十年前のとき)には新しい消防車に乗せられた。

消防車の助手席に座った井伏さんを見て、子どもたちが「あっ、村長さんだ!」と叫んだというエピソードは、「埴輪の馬」(1976)に詳しい。

二度目の今回は、列車に乗り遅れながらも、どうにか清水町先生と合流して(「──何だ、君達はもう来ないのかと思ってたよ」)、一行は埴輪の名人を訪ねる。

もっとも、小沼丹と吉岡達夫の二人は、飲み屋でビールを飲んで酔っ払っていた。

いい気分で工房へ戻って見ると、録音は疾うに終っていたらしい。みんな待ち草臥れたような様子だったかもしれない。恐縮して、雨宿りしていたものですから、と云い掛けたら、「──君達はビイルを飲んでいたんだろう。ちゃんと判ってるんだ」と先生が云ったから吃驚した。(小沼丹「鶺鴒」)

その夜、一行は、旅館へ泊まる。

酒を飲み始めていると、遠くから「影を慕いて」のレコードが聞こえてきた。

吉岡も聞いたのだろう。「──古い唄をやっているな……」と云ったが、それを聴いたら、或る晩、吉岡が電話を掛けて来たのを想い出した。十二時過ぎてたと思うが電話が掛って来たから受話器を取上げたら、吉岡の酔った声で、いま新宿の或る酒場にいるが、この店の何とか子は唄が上手い、いまから「影を慕いて」を歌うから聴いて呉れと云う。(小沼丹「鶺鴒」)

吉岡に「おい、電話を掛けたの、憶えてるか?」と訊くと、吉岡の隣に控えていた婆さんが「──どうも済みません、ちっとも憶えていませんで……」と答えたから、大いに面食って「あんたに云ったんじゃない」と言うと、また「どうも済みません」と言った。

どうやら、この婆さん女中の口ぐせは「どうも済みません」らしくて、井伏さんが何とか言っても、ひたすらに「どうも済みません」を繰り返すだけだった。

そのとき吉岡は、あの婆さんはこれ迄ずっと、どうも済みません、と云い続けて暮して来たんだろうな、とも云ったが、この言葉にはちょっと感じがあった。その言葉を聴いたら、一体婆さんはどんな道を歩いて来たのかしらん? 何だか淋しい気がしたが、案外、当人は何とも思っていなかったかもしれない。(小沼丹「鶺鴒」)

吉岡の言葉を聞いて、主人公は「一体婆さんはどんな道を歩いて来たのかしらん?」と考える。

惚けた感じの婆さんに、ユーモアとペーストを感じたのだ。

ここに、小沼丹が生涯のテーマとした「ヒューマー」がある。

「凌霄花(ノウゼンカズラ)」にも、清水町先生(井伏鱒二)や吉岡達夫と一緒に旅をしたときの思い出が綴られている。

凌霄花の花の咲く宿屋へ行ったのは、もう二十数年前のことで、友人と二人、清水町先生に随いて行った。何でも最初は下部へ行く予定で身延線の下部で下車したが、宿が混んでいたかどうかして波高島に行ったのだと思う。下部から波高島迄歩いて行くことにして、その前に茶店で一服した。(小沼丹「凌霄花」)

年譜では、1952年(昭和27年)7月のところに「井伏鱒二・吉岡達夫と御坂峠を越え、甲府、波高島に遊ぶ」と記されている。

小山清を加えて、井伏さんや吉岡さんと一緒に、太宰治文学碑建設予定地の下見に出かけるのは、この翌年のことだ(短篇小説「連翹」(『埴輪の馬』所収)に詳しい)。

田舎の一軒家だから風が吹き通っていて、「原稿用紙を飛ばされないようにインク瓶を載せて置いたら、そのインク瓶が飛ばされてしまったと先生が驚いていた」というエピソードは「断片」(『小さな手袋』所収)でも紹介されていて、清水町先生は「──佐藤さんの所に凌霄花がある」と言ったという。

朱い花が激しく風に揺れているのを見ていると「風と揺れる花と共に遠い記憶が甦りそうになって消えて行く」とあるところがいい。

夢を見て、眼が醒めたら悉皆忘れている、そんなことが偶にある。何の夢か判らないが、いい夢を見たらしいと云う記憶だけが何となく残っていて、想い出せそうで一向に想い出せない。ちょうどそんな感じで、風に揺れる凌霄花の花をぼんやり見ていた記憶がある。(小沼丹「凌霄花」)

「記憶」を「小説」として描いてきた小沼丹らしい表現が、随所にある。

どのくらい騒いでいたか知らないが、連中がまたどやどやと帰って行ったら、途端に辺りがしいんと静まり返って、今迄の騒が嘘のように思われる。何となく不意の静寂に聴き入る格好になったら、どこか遠くでひょろ・ひょろと云うような声が聞えた。「──ああ、河鹿だ……」先生の言葉に、友人と二人、暫く耳を澄していたのを思い出す。(小沼丹「凌霄花」)

ノウゼンカズラの花は、思い出の物語を進行する役を務めているのであって、決して主役ではない。

この凌霄花は昔、埼玉県の安行に行ったとき買った。知人の車に乗せて貰って、植物の好きな人間が三、四人で行ったのだが、もう十年以上前のことだから詳細は忘れている。同行の友人の一人は植物の知識が豊富で、「──植物辞典なんて当にならないよ」と云う程の物識博士だが、この物識博士が安行行を提案したのだと思う。(小沼丹「凌霄花」)

物識博士の友人は、花梨の木を入手するのが目的だった。

短篇小説「落葉」(『銀色の鈴』所収)の中で、「森君は前に安行に一緒に行ったとき、花梨の木を買った」とあるから、「物識博士の友人」は森君(室淳介のこと)だったのかもしれない。

ちなみに「栗の木」(『福寿草』所収)には、「凌霄花は昔仏文科の村上さんや室さんと安行に行ったとき購めたもので」と綴られている。

一軒の植木屋に寄ったとき、何の弾みかひょっこり凌霄花を想い出して、「──凌霄花は無いかしら?」と訊いたら、「──ああ、ありますよ」と云う返事で、その家で、四、五十糎ばかりの丈の細い苗木を三、四本購めた。(小沼丹「凌霄花」)

「落葉」では、波高島で見た凌霄花の思い出話に続いて、「このときの印象が強かったので、安行に行ったとき凌霄花の苗を探したのだと思う」という一文がある。

思い出から思い出へとつながっていく構成は、まさしく追憶文学という一つのジャンルだと言っていいのではないだろうか。

物語の最後に、凌霄花を離れて「梨の実」で締めくくられるところも、小沼丹らしい。

落ちていた実を一個拾って、皆の後に随いて小径を上って行くと、「──それは無しの実だ」と云う声が聞えた。誰が云ったのかしらん? 何だか歯の無い顔が笑ったように思う。(小沼丹「凌霄花」)

得意の「~かしらん?」が最後に出て、追憶の物語は唐突に終わりを告げる。

これ以上の回想は、もはや不要だとでも言うかのように。

「思い出の連鎖」という小沼文学の魅力

「柚子の花」は、「齢下の友人の内山」と、その女友だち(暢子)を追想した作品だ。

いつだったか、柚子の花の香のする風に吹かれていたら、ひょっこり、忘れていた一人の娘さんを想い出した。或は、その女性と親しかった内山から電話が掛って来た后だったかもしれない。想い出したら、不意にこつこつと足音が聞えて、聞えたと思ったら忽ち消えてしまった。(小沼丹「柚子の花」)

小沼丹の小説では「想い出す」という行為が、重要な意味を持っている。

「想い出す」という行為そのものが、小沼丹という作家の作品だったと言っていいかもしれない。

古いタンゴを耳にして昔の銀座を想い出していたら、その銀色のポットが眼に入って、昔の或る店を想い出した。(小沼丹「柚子の花」)

想い出から次の想い出へとつながっていく「想い出の連鎖」が、小沼文学の魅力だった。

隣の内山が何か云ったようだが、よく聞えない。「──何だい?」と訊くと、「──いや、人生にはいろんなことがあるもんですね……」と云って苦笑した。(小沼丹「柚子の花」)

人生のさりげない断片を拾い上げて、人生を描く。

そのさりげなさこそ、まさに人生そのものだったかもしれない。

「臨時列車──古い手帖から」は、戦争中、臨時列車に乗って、信州まで行ったときの話である。

此方は用事があって、一週間の予定で信州に行く。一週間後にこの八王子がどうなっているか、それは皆目判らない。先のことは何一つ判らない。(小沼丹「臨時列車──古い手帖から」)

臨時列車の旅をしながら、主人公は昔のことを思い出す。

浅川で電車を降りて、友人と小仏峠を越えて与瀬迄歩いたことがある。好く晴れているが風の強い日で、固い雪の残る冬枯の山の道を歩いて行くと、夥しい枯葉が空に舞上った。その枯葉と共に此方の心も空に舞うような気がしたのを想い出す。(小沼丹「臨時列車──古い手帖から」)

特別のドラマは起こらない。

と言うよりも、小沼丹にとって、すべての思い出こそが、人生のドラマだったのだ。

「茲はきっと犬のいない村なんだ」二人で勝手にそう決めてしまったが、そんなことも想い出した。想い出すと遠い昔のような気がするが、僅か四、五ヶ月前のことに過ぎない。その僅か数ヶ月前の冬枯の黄ばんだ山や枯葉の舞う碧空が遠くに去って、二度と手の届かぬものと思われるのは何故なのかしらん?(小沼丹「臨時列車──古い手帖から」)

小沼丹の作品で「~かしらん?」が出てくると、要注意である。

「沙羅の花」は、庭に咲いた沙羅の花を中心に回っていく。

その后何回沙羅の花の咲くのを見たか忘れたが、現在沙羅の隣には木菟の載った石燈籠が立っている。(小沼丹「沙羅の花」)

「木菟の載った石燈籠」のことは「木菟燈籠」に詳しい(『木菟燈籠』所収)。

ぼんやりそんなものを見ていると、どう云うものか、ひょっこり旅の日の記憶が甦ることがあって、以前蘇格蘭のバルモラル城へ行ったとき、黄鶲を見たことがあったと想い出したりする。(小沼丹「沙羅の花」)

スコットランドの思い出は、長篇紀行『椋鳥日記』のスピンオフとして読むことができる。

「粉雪」は、喫茶店をやっている「中井」の思い出を綴ったもの。

中井の細君は二年ばかり前に、亭主の中井を置去りにして逐電してしまった、と云う話になったから呆気に取られた。尤も、中井は逐電とは云わなかった。逃げられました、と云ったと思う。(小沼丹「粉雪」)

中井の細君の思い出が、雪の日の思い出に寄せて綴られている。

「風」では、「金井」という友人との思い出を綴っている。

玉井乾介がモデルとなっている「金井」は、小沼文学のレギュラーメンバーと言っていい。

昔、友人の金井に新潟の朝市に連れて行かれたことがある。画面を観ていたら、ひょっこり、そんなことを想い出した。(小沼丹「風」)

小沼文学の楽しさは、清水町先生や金井など、お馴染みの登場人物に依るところも大きい。

まだ学生の頃だから随分昔のことだが、或る夏、金井と佐渡へ旅行したとき、新潟の金井の家に二晩程泊めて貰ったことがある。そのときは信州の湖畔にいたので、そこから新潟へ行った。(小沼丹「風」)

旅の思い出は、いつでもドラマチックなものだ。

小沼丹の小説と旅の思い出との相性が良いのも、ある意味では当たり前かもしれない。

「坂の途中の店」は、山田さん(山田書店)の思い出を綴った作品である。

夜更にタクシイで暗い街道を帰って来ると、眠った家並のなかに、ぽつんと明るい酒場の灯が見える。いま頃、どんな人間があの店に坐っているのかしらん? そんなことを考える気分は悪くない。(小沼丹「坂の途中の店」)

本屋を辞めて選挙活動にのめりこんだり、生命保険の勧誘を始めたり、山田さんの人生には、人に寂しさを感じさせる。

殊に、小沼丹は、人の寂しさに敏感な作家だった。

最後の「山鳩」は、人間ではなく山鳩が主役となっている。

或るとき、庭の山茶花の花を見ていて、ひょっこり例の山鳩を想い出したから、「──あの山鳩、この頃見掛けないな……」と云うと、「──そう云えば来ませんね、どうしたのかしら」家の者も不思議そうな顔をしていた。多分、その頃は山鳩が姿を見せなくなってから、暫く経っていたのではないかしらん?(小沼丹「山鳩」)

人懐っこい山鳩と重ね合わせるように、人違いをして誰にでも話しかける爺さんの話が語られている。

小沼丹にとって、日々の暮らしは、そのまま小説と題材だった。

なぜなら、我々の人生は、日々の暮らしの積み重ねによって築かれているからだ。

人は誰も、記憶の中に自分だけの物語を持っている。

懐かしい記憶を可視化して見せることが、小沼丹という作家の才能だったのかもしれない。

書名:山鳩

著者:小沼丹

発行:1980/09/19

出版社:河出書房新社