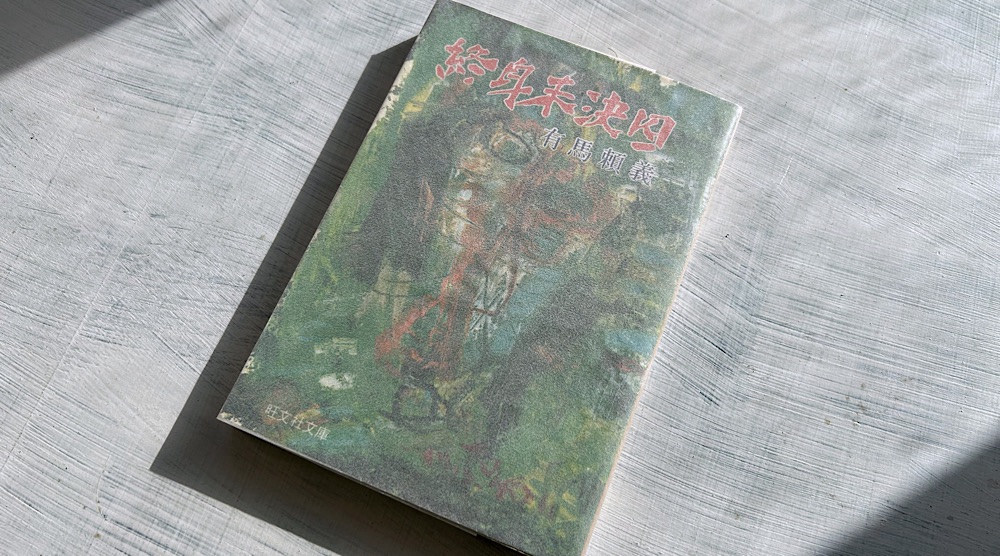

有馬頼義『終身未決囚』読了。

本書『終身未決囚』は、1954年(昭和29年)に自費出版で刊行された、処女作品集である。

この年、著者は36歳だった。

なお、本書『終身未決囚』は、1954年(昭和29年)、直木賞を受賞している。

人生に翻弄される人間を描く

本書『終身未決囚』には、計8篇の短編小説が収録されている。

作品の傾向を一言で言えば、巧みな状況設定を使った小説らしい小説ということである。

そこで描かれているのは、人生に翻弄される人間たちだ。

例えば、表題作「終身未決囚」は、戦犯を裁く法廷での奇行によって発狂していると認定された男<宮原基>の物語である。

宮原は、有罪逃れのために狂ったふりをしたのか、本当に狂っているのか、自分自身で理解できていないが、世間では「狂言をしている」という噂さえあった。

しかし、ここで本当に戦争の被害者となっているのは、宮原の生活の世話をしなければならない一人娘の<延枝>である。

延枝は、発狂した宮原の世話をするために、適齢期を過ぎた今も結婚できないでいる。

宮原は、自分が狂っていないことを延枝に告白しようと考えるが、戦犯として問われることを恐れて言い出せない。

結局、延枝は、自分の人生を棄てて、父と一緒に生きる道を選ぶが、そういう意味では「終身未決囚」という言葉は、延枝にこそ当てはまるのではないかと思われる。

「絵を売る話」は、ずる賢い美術商が、詐欺まがいの商法で死んだ若者の絵画を売りさばく話である。

美術商のやり方を糾弾していた新聞記者が、その美術商の娘と結婚した後は、義父の遺産である絵画を売りさばいて生きる。

突然現れた一枚の絵画に人生を翻弄された男の物語とも言えるだろう。

「政変」は、政治家の犯罪の証拠を入手した男が、社会に翻弄されていく話。

しかし、本当の意味で被害者となっていたのは、犯罪の証拠を提供したがために、人生を失ってしまった一人の女性である。

『終身未決囚』では、主人公の脇の登場人物に鍵がある場合が多い。

「成仏」は、死んだ父親の息子と、父親の愛人だった女性との物語。

二人が和解するところを見届けて、父親は成仏する。

巧みなストーリーテラーだった有馬頼義

「皇女と乳牛」は、「お乳人(めのと)」になった人妻の物語で、皇族制度について問題提起する社会小説となっている。

お乳人の務めを終えて、一年ぶりに家庭に復帰した<夢路>は、既に以前の夢路ではなかった。

「いつまでそんなことをしているんだ。俺は一年間、この子と二人で……」言いかけると夢路はくるりと宗吉の方を向いて「あなた。これからは、俺などとおっしゃらないで下さいまし。今までの尾川家とは違います。万事そのつもりでなさって下さらないと困ります」と言った。(有馬頼義「皇女と乳牛」)

狂った妻に翻弄される男の物語と読めないこともないが、ここでも、皇室偏狭の母親に育てられて普通ではなくなってしまった娘という、小さな被害者がいることに注意したい。

本作は、特殊な状況設定を描いた物語として、『終身未決囚』の中でもおもしろい作品である。

「微罪」は、貧しい少年が、自分とそっくりなお金持ちの少年と出会う話。

お金持ちの少年は、貧しい少年を自分の世界に招き入れて一緒に遊ぶが、最後に現われた金持ちの母親によって、貧しい少年は元の世界へ放り出されてしまう。

貧しい少年は、我が身の哀れを再認識することになるが、金持ちの少年は、大人になった後で、そのときのことを少し後悔している。

「終着駅」は、男が愛人と別れる不倫物語。

「月光」は、戦時下の世の中で、自分を強姦した兵隊と結婚した女性の人生を辿った物語である。

ストーリーが巧いだけに、長編小説としてじっくりと読みたいところ。

短編の中に、女性の人生を詰め込むのは、どうしても無理がある。

あれもこれもと詰め込みすぎる嫌いが生じる。

1時間もののテレビドラマを観せられているかのように、ストーリーだけが次々に展開していって、掘り下がられる部分がない。

最後の「河の唄」も同様で、一人の女性の数奇な運命を描いたものだが、この作品など、大河小説にできるくらいに豊富な素材をたっぷりと使っているので、短編小説ではもったいないと感じた。

『終身未決囚』の中でも、特に読み応えのある作品だが、場面展開を追いかけるだけで小説が終わってしまう。

長篇小説の梗概を読んでいるような気がして物足りなかった。

思うに『終身未決囚』は初期の作品集であり、こうした作品を糧として、有馬頼義は、数々の名作を生み出していくことになるのだろう。

小説らしい小説を書こうとしすぎているが、巧みなストーリーテラーであることに間違いないと感じた。

書名:終身未決囚

著者:有馬頼義

発行:1977/12/1

出版社:旺文社文庫