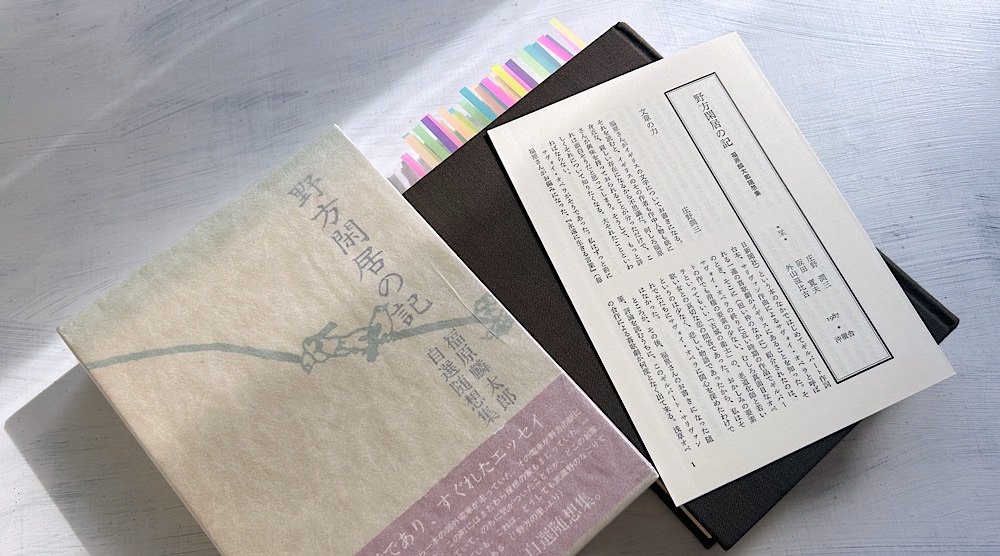

福原麟太郎「野方閑居の記(福原麟太郎自選随想集)」読了。

本作「野方閑居の記(福原麟太郎自選随想集)」は、1964年(昭和39年)11月に新潮社から刊行された自選随想集である。

この年、著者は70歳だった。

1988年(昭和63年)2月に沖積舎から復刊されている。

英文学と野方に対する深い慈しみ

『野方閑居の記』復刊版の栞に、庄野潤三が文章を寄せている。

福原さんがイギリスの文学についてお書きになる。それを読むと、イギリスのその作者も俄に身近な、親しい存在になるから不思議だ。(庄野潤三「文章の力」)

庄野文学を通して、福原麟太郎の随筆の魅力にハマった人は少なくない(と思う)。

英文学から身辺雑記まで、福原麟太郎の随筆世界は幅広く、そして、どこまでも奥が深かった。

本作『野方閑居の記』には、著者自選の随筆が収録されている。

目次を読んだだけで、有名な作品ばかりが並んでいることが分かる。

一番最初に表題作「野方閑居の記」がある。

これは野方の料理なんだ、野方というのは武蔵野のまん中の田舎町なんですよ、元来自給自足なんだ。東京じゃないんだ、と私は料理を自慢した。(福原麟太郎「野方閑居の記」)

福原随筆の根底にあるのは、英文学と野方に対する深い慈しみだろう。

野方の里といっても、たいていの人にはわからない。東京都中野区野方町一丁目のことで、その五七六番地に、この筆者が住まっているのである。その野方の里だ。(福原麟太郎「野方の里」)

井伏鱒二に荻窪があり、庄野潤三に生田があったように、福原麟太郎には野方があった。

その町はずれの小さな家を買って、昭和二十三年の夏、暑いさかりにこの町へ越して来たとき、書斎にした六畳の窓をあけると、生けがきの外にはすぐ麦畑が見渡すかぎり海のように続いており、涼風がそよそよと吹き込んで実に快適であった。(福原麟太郎「野方の里」)

戦後、東京郊外には、まだ麦畑が広がっていたらしい。

しかしほんの小さないなか町であった。町の中心に商店街がある。そこへいく道には小石がごろごろあってキリ台の下駄はたちまち割れた。(福原麟太郎「野方の里」)

野方は、当時、「ほんの小さないなか町」という言葉が似合う町だったのだろう。

東京郊外の穏やかな暮らしが、そこには感じられる。

よく観察していると、この二、三百戸のいなか町は、いかにも武蔵野という広い野原の中の島らしく、一種の自給自足をしている小都会なることがわかった。(福原麟太郎「野方の里」)

野方の街を歩くと、そこは、福原麟太郎の暮らした武蔵野の町だと思う。

福原麟太郎は、英文学と同じように、イギリス風のライフスタイルにも関心があった。

ギリギリに何かを加えて、せめて快晴の午後には、大根畠のわきの草地に籐のテーブルを出して、紅茶にサンドウィッチ位で友達と閑談する位のぜいたくを与えて貰えれば有りがたい。(福原麟太郎「教師稼業」)

ただし、友人と深く付き合うことは苦手だったともいう。

人は、本当に親しい友人というものを持っているものであろうか。そういう問いを、私は時に、自分にかけてみることがある。何だか私には一人もないような気がする。(福原麟太郎「交友について」)

もちろん、友だちがまったくいないということではない。

すくなくとも私は、兄弟のように非常に親しい友人というものを中年以後に持っていない。かえりみて、われながらあわれである。(福原麟太郎「交友について」)

そして、作者は「とにかく私は友人について余り幸福ではなさそうだ」と、自分の個人主義を憂うのだ。

私は甚だ人みしりをするたちである。この齢になっても、知らない人と会うのが誠におっくうである。だから私はすでに二十年ペンクラブの会員でありながら、一度もペンクラブの会合へ出たことがない。(福原麟太郎「虚栄について」)

福原さんの随筆は、気取らないところがいい。

年齢を離れた友人に、作家の庄野潤三があった。

庄野さんの名著『ガンビア滞在記』は、この村に一年住んだ記録で、中にランソム先生も時々出てくる。(略)何と言っても『ガンビア滞在記』は名作である。ギャスケル夫人の『クランフォード(女ばかりの町)』に比すべきものである。(福原麟太郎「野方閑居の記」)

庄野さんと福原さんをつないだ作品が『ガンビア滞在記』(1959)だった。

ギャスケル夫人『クランフォード』(1853)が出てくるあたり、文学に対する嗜好が、二人の間で似ているということが分かる。

つまり、特別に作り込まれたストーリーを求めているわけではない、ということだ。

井伏鱒二『取材旅行』に触れた文章もある。

井伏鱒二氏の『取材旅行』という日本国内の十二の諸国への旅行記を集めた本がこのごろ出て、その書評をたのまれ(日本経済新聞)たので、この際、ひとつ井伏さんの文学のあの飄々たる魅力とあの腰を据えた思想の出てくる文体的秘密を知ろうと思って、注意して読み、読みながら、気のついた個所に紙切れを挟んで行って、いくつか気のきいたことを一、二書き出してみたのだが、さてそれだけではまだ足りない。(福原麟太郎「野方閑居の記」)

福原麟太郎と井伏鱒二とは、福山中学校(現・福山誠之館高校)での同窓で、井伏鱒二には「福原の麟さん」という随筆もある。

学生の頃から、福原さんは文学青年だった。

特に、夏目漱石に関する文章は多い。

『坊ちゃん』と『三四郎』とを一番よく、何度となく、くりかえして読む。つまり、この二つが、私の愛読書である。(福原麟太郎「漱石門外」)

『坊ちゃん』と『三四郎』は、どちらも教師が出てくる話だという。

夏目漱石の良さは、大人の文学の良さだ。

わが国では夏目漱石の如きは、齢を取ってから小説を書き始めたせいもあるが、大人の文学を書いた。叡智の文学であったといっても良いと思う。(福原麟太郎「叡智の文学」)

福原麟太郎は「叡智の文学」にこだわった人である。

知性の文学などという事を言うけれども、それが唯の知性ではなくて、人生の経験を種々通りぬけ、人情の世界の機微をくぐって、本当にこれが世の中の姿、人の運命だと悟りを語るような人間智世間智に富んだ文学が英国では本当に良い文学だと思われているらしい。それは大人の文学である。(福原麟太郎「叡智の文学」)

そのため、イギリスでは、詩や随筆が尊重される。

随筆の特質は、英国民の生活の哲学の国語的表現にある。彼等は何くれとなく書き連ねるうちに、おのれの人生観を述べる。随筆は知識を書き残すことでなく、意見を吐露することでなく、叡智を人情の乳に溶かしてしたたらせる事である。(福原麟太郎「叡智の文学」)

「叡智の文学」を日本で実践した人が、つまり、福原麟太郎という英文学者だったのだろう。

「人生の経験を種々通りぬけ、人情の世界の機微をくぐって」ということになると、当然、齢を取ってからの作品に、より深い味わいが生まれる。

人間は死ぬものだ。死の足音はもう聞えて来ているのだと思うと、あとは、しみじみと暮したい。わが生命を心ゆくまで楽しむ日に恵まれたいと願う。(福原麟太郎「この世に生きること」)

それは「もっともっと生きていきたい」ということではない。

「生きる日を静かに味わいながら生きて終わりたい」という願いなのだ。

私自身、思えば中途半端で、死が近づいたといっても、しがみつくほど人生に未練はないようだ。どうも意気地がねえ。青春は、──君には青春は残っていないのか。(福原麟太郎「この世に生きること」)

「しがみつくほど人生に未練はないようだ」とあるのは、充実した人生を生きてきたことの証だろう。

愚直に生きるということ

とにかく、真摯に学問と取り組んできた人生だった。

大体は英文学の教師ということで通って来た。まことに怪しい英文学であった。しかしとにかく一所懸命、知っていることや考えたことを話して来たんだから、良いではないかと、一方では、自分を弁護したくもなる。(福原麟太郎「英文学に老いて」)

福原さんの随筆には、誠実に生きてきたことが随所に書かれている。

私は日本が敗けたら英語の教師など馬鹿馬鹿しくてやっていられないだろうと思っていた。然し敗けるまで、生きている限り、英文学を勉強していようと思っていた。(福原麟太郎「猫」)

空襲が激しくなる中、福原さんの研究室では読書会を続けた。

彼らは、命を賭して勉学に励んでいたのだ。

私どもは、戦争中とにかく東京にいて戦火と戦ったことを誇としている。私は決して逃げなかった。逃げることは私の学校の勤めが許さなかった。然し、危険は確かに危険であった。私はいつでも死ぬ覚悟をしていた。(福原麟太郎「猫」)

戦後、疎開していた文化人が戻り始めて、日本の愚かさを笑ったり、敗戦を当然の帰結とするような方言をしたりし始める。

「いよいよあなた方の世の中になりましたな」と言われることもあった。

僕たちは、とにかくあの戦火の中で夏休みさえ作らずに読書会を続けていたんだ、都合のわるい時は止めていて、時節が来ると、ひょっこり逆戻りなどというんじゃないんだ。(略)時勢によってフラフラと、その時その時で流行し出した英語とは違う苦労をしているんだという心持である。(福原麟太郎「猫」)

その生き方は、まさに愚直だったと言っていい。

我々が、福原麟太郎の随筆に学ぶべきことは、つまり、この愚直である、ということだ。

ねる前まで読んでいて、あとは明日にしようと、残り惜しくも本を閉じ、あしたの朝を待つ心持で枕につくとか、外から家へ帰ってくるとき、帰ったら、あの本にすぐ取りつこうぜと心に思いながら、電車に乗っている、というようなことは、決して無くはない。私自身の経験にも、そのような時代があった。(福原麟太郎「読書の愉しみ」)

読書に対する執念と言ってもいい(「どんなに貧乏でも、どんなに辛いことがあっても、そういう時にその人は幸福なのである」)。

あるいは、庄野さんも、福原麟太郎の愚直な生き方に共感していたのではないだろうか。

「新しい家」は、庄野潤三『世をへだてて』に登場している。

そろそろ小さなお客様方がクリスマス・トリーのそばへ集って来るころであった。私は二階にいて友達と話していたが、だしぬけに下婢が頓狂な声で、タマが帰りました。タマが帰りました、と叫んだのをきいた。(福原麟太郎「新しい家」)

庄野さんは、泣きながら叫んだ女中の「タマさん、タマさん、あんたはどこへ行ってたの」という言葉が好きだった。

庄野さんが高く評価した作品に「治水」がある。

よし然らば、われこそは、ともかくも、その治水工事に成功した一人たること疑いなし。さあこの濡れた羽織を脱ごう。やあこの足袋の汚なさはどうだ。(福原麟太郎「治水」)

庭の水溜りを処理したあとの高揚感が、この随筆には綴られていて、「さあこの濡れた羽織を脱ごう。やあこの足袋の汚なさはどうだ」という芝居がかったセリフもいい(福原麟太郎は芝居の研究家でもある)。

庄野さんは、「治水」という随筆の中で、福原麟太郎の魅力に迫っている(『クロッカスの花』所収)。

本作『野方閑居の記』は、自選随想集だから、名作ばかりが収録されている。

初めて福原麟太郎の随筆に入門するという人は、この随想集から入るといちばん良いのではないだろうか。

ただし、福原麟太郎の随筆世界は広くて深い。

一生かかっても、この広い随筆世界を知り尽くすことは難しいかもしれない。

書名:野方閑居の記(自選随想集)

著者:福原麟太郎

発行:1988/02/20

出版社:沖積舎