村上春樹「街とその不確かな壁」読了。

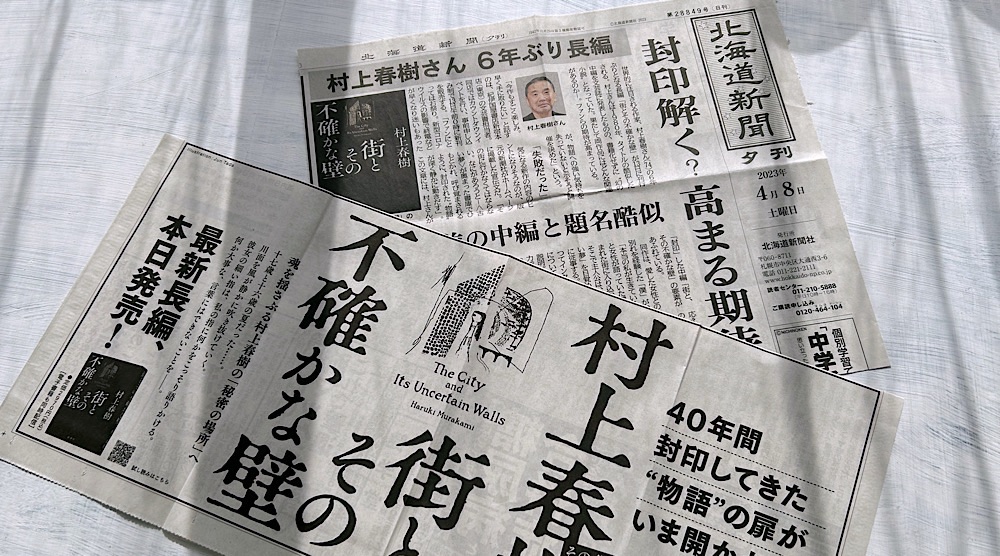

本作「街とその不確かな壁」は、2023年(令和5年)4月に新潮社から刊行された長編小説である。

この年、著者は74歳だった。

「壁」「街」「影」「古い夢」が意味するものは何か?

疎外感を抱える少女(16歳)がいた。

ずいぶん長く学校にも行っていません。外に出ることが苦しいのです。何度か行こうと試みましたが、外に出て角をふたつ曲がることもできませんでした。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

彼女には、現実と非現実との区別をすることが難しい。

つまり「あれ、これは現実の生活で経験したことなんだっけ、それとも夢で見たことだったんだっけ?」みたいに。あなたにはそんなことありませんか? 夢と現実との線引きができなくなってしまうような……。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

家庭にも学校にも馴染むことができない彼女は、いつしか、自分は「影」なのだと信じるようになった。

ここにいる自分は「影」であって、本当の自分は「高い壁に囲まれた街」に生きているのだと。

「ときどき自分がなにかの、誰かの影みたいに思えることがある」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

「生きている」というリアリティが、彼女にはない。

「この世界に生きている」という現実感が、彼女にはない。

彼女は、自分が「影」なんだと思いこむことで、自分が抱える「非現実感」を正当化しようとした。

ここにいるわたしは、本物のわたしの身代わりに過ぎません。本物のわたしの影のような存在に過ぎません──というか、実際に「影なのです」。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

「本物のわたし」は、高い壁に囲まれた街に生きている。

彼女自身が、彼女の心の中に作った「街」の中に。

「本当のわたしが生きて暮らしているのは、高い壁に囲まれたその街の中なの」ときみは言う。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

彼女の心の中に生まれた「街」は、彼女の中でどんどん現実感を獲得していき、もはや、彼女は、その「街」の中でしか生きていくことができない。

「街は高い壁にまわりを囲まれているの」ときみは語り出す。(略)「それほど広い街じゃない。でもすべてを簡単に目にできるほど狭くもない」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

堅牢な壁は、彼女の心を守るための防御塀だった。

ぼくは思うのだが、この世界に心に秘密を抱かないものはいない。それは、人がこの世界を生き延びていくためには必要なことなのだ。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

「この世界」を生き延びるために、少女は、心の中で「壁に囲まれた街」を作った。

誰も、彼女の心の中へ入ることはできなかったけれど、一人の少年(17歳)が、彼女を愛するようになり、彼女の「街」を共有するようになる。

本作『街とその不確かな壁』は、壁に囲まれた街で生きる一人の少女を愛した男の、悲しい物語だ。

深く愛し合っていたはずなのに、突然に少女は姿を消した。

おそらく、彼女は、「壁の中の街」に閉じこめられてしまったのだ(それも永遠に)。

予兆はあった。

「つまりね、心の奥の方で紐がぐしゃぐしゃにもつれて、固まってほどけなくなる──みたいなことなの。ほどこうとすればするほど、余計にもつれて固まっていく。全然収拾がつかないくらいこちこちに」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

彼女の心は混乱していた(解きほどくことさえできないくらいに)。

少女は自殺したのかもしれないし、あるいは、精神に異常を来たしたのかもしれない。

いずれにしても、少年が少女と会うことは二度となかった。

恋人を失った少年は、大きな喪失感を抱える。

東京にいるぼくはひどく孤独な生活を送っている。きみとの接触を失ってしまったことで(略)うまく他人との関わりを持つことができなくなってしまったようなのだ。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

主人公の喪失感は、この物語の大きなテーマとなっていくものだ。

事実を知ることができない少年にとって、少女は「街」の中で生きていると考えることしかできない。

大きな喪失感を抱えた少年は、自分の心の奥深いところに「街」を作りだした。

それは、まだ彼女と愛し合っていたころに、彼女と二人で作りあげた「高い壁に囲まれた街」だ。

「ひとつだけ言えるのは──そこにあったのは人が決して目にしてはならぬ世界の光景だったということだ。とはいえ同時にまた、それは誰しもが自らの内側に抱え持っている世界でもある。私の中にもそれはあるし、あんたの中にもある。しかしなおかつ、それは人が目にしてはならん光景なのだ」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

大人になった少年は、ついに、その「街」を訪れる。

「本当の彼女」が生きている「高い壁に囲まれた街」を。

四十五歳の誕生日が巡ってきて、そのあまり愉快とは言いがたい里程標を通過して間もなく、ぼくは再び穴に落下する。出し抜けにすとんと。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

そこが、主人公が自分の心の中に作った「街」だった。

「僕は思うのですが、街を囲む壁とはおそらく、あなたという人間を作り上げている意識のことです」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

ひどく辛い現実を抱えたとき、人は心の中に壁を作る(この世界を生き延びるために)。

心の中の「壁に囲まれた街」は、なにひとつ不快なことがない穏やかな街だ(なにしろ、それは、自分自身が生みだした街なのだから)。

一方で、そこには、感動や恋愛といった感情的なものも存在しない。

「街」に住む人々にとって感情は余計なものであり、感情をなくして生きることが、その「街」のルールだったから。

「哀しみ、迷い、嫉妬、恐れ、苦悩、絶望、疑念、憎しみ、困惑、懊悩、懐疑、自己憐憫……そして夢、愛。この街ではそういった感情は無用のもの、むしろ害をなすものです。いわば疫病のたねのようなものです」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

「心を殺す」という言葉がある。

「壁に囲まれた街」で暮らすということは、つまり、「心を殺して」生きることなのだ。

「壁」が高くて強固なものであるほど、殺されている心は大きい。

「殺された心」を慰めるために、主人公は「夢読み」となって、「古い夢」を読み続ける。

「古い夢とは、この街をこの街として成立させるために壁の外に追放された本体が残していった、心の残響みたいなものじゃないでしょうか」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

心を殺すのが自分なら、殺した心を慰めるのも、また、自分自身である。

時には、死んだ単角獣を焼くことも必要かもしれない。

「あんたはどうして獣たちが、こんなに簡単にばたばた死んでいくと思いますか?」わからない、と私は言った。「彼らはいろんなものを引き受けて、何も言わずに死んでいくんです。おそらくはここの住人たちの身代わりとしてね」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

それは、人が、この世界を生き延びていくための(心のバランスを保つための)、心のシステムなのだ。

「この街はとても技巧的な、人工的な場所だってことです。すべての存在の均衡が精妙に保たれ、それを維持するための装置が怠りなく働いている」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

心の中に作りあげた「街」で、大人になった主人公は、少女のままの彼女と再会する。

「いいえ、お会いしたことはないと思います」と君は答える。君が丁寧な口調で答えるのはおそらく、君がまだ十六歳のままなのに、私はもう十七歳ではないからだ。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

主人公の心の中だけで生き続けている十六歳の少女。

主人公にとって、そこは「完璧な街」であるはずだった。

「もしもこの世界に完全なものが存在するとすれば、それはこの壁だ」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

しかし、壁の外で生きるべき「主人公の影」は、それが「不確かな壁」であることを見抜いていた。

「いいですか、この街は完全じゃありません。壁だってやはり完全じゃない。完全なものなどこの世界には存在しません」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

「街」も「壁」も、それは、主人公が、主人公自身の心の中に作ったものだ(「ここはなんだかテーマパークに似ていると思いませんか」)。

その街では「影」こそが、「本当の自分」としての機能を果たしている。

「おれが思うに、ここにいる連中は自分たちが実は影だってことを知らないからです。自分たちは本体であって、引き剝がされた影は壁の外に追いやられたと思っています。でも実際には逆なんじゃないか。壁の外に追いやられたのは本体の方で、ここに残っている連中こそが影なんじゃないか──それがおれの推測です」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

不幸な現実から逃れるために、人は、心の中にある「壁の街」で生きる。

一見、完璧に見える「街」は、しかし、決して完全な存在ではない。

「たしかにこの街は、我々の想像の中から生み出されたものかもしれない。しかし長い歳月のあいだに、街は自らの意思を身につけ、目的を持つようになったみたいだ」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

「我々」とは、主人公と「影」のことだ。

「街」の中で、主人公は「影」であり、「影」は主人公自身である。

「君の主張には説得力がある」と私は影に言った。影はそれを聞いて力なく笑った。「お褒めいただいて光栄です。しかしこれはある意味、あんた自身が自分で考えて、自分に向けてしゃべっていることでもあるんですよ。なんといってもおれはあんたの影なんだから」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

「街」の中のできごとは、主人公の「心の中」のできごとであり、主人公と「影」との会話は、主人公自身の(心の中の)自己対話である。

混乱したとき、人は、「本当の自分」を見失ってしまう場合があるかもしれない。

「本当の自分」は、どこにいるのか?、と。

彼は本当に私の影なのだろうか? 私は本当の私なのだろうか?(村上春樹「街とその不確かな壁」)

だから、この物語は「自分探し」の物語として読むこともできる。

「本当の自分」を探し続ける元・少年の物語。

もちろん、心の中に(高い壁に囲まれた街に)閉じこもっているだけで、大きな喪失感が解決することはない。

人は、いつか、「壁の街」から飛び出して、この「現実世界」で生きていかなければならない(「どうして私は今、この世界に戻っているのだろう?」)。

そのためには、傷ついた心をサポートしてくれる支援者も必要だろう。

それが、謎の老人(子易さん)の登場だった。

あるいは、子易さんは、カウンセラー(心理学者)を投影した存在だったのかもしれない(例えば、河合隼雄のような)。

「第二部」は、心の喪失感を癒すことのできない主人公の、回復の物語である。

「子易さん」「半地下の部屋」が意味するものは何か?

不思議な老人(子易さん)は、「こちら側の世界」と「あちら側の世界」を往来できる人物である。

なぜなら、彼は既に死んでいる人間だからだ。

「思い切って打ち明けましょう」と子易さんは言った。「わたくしは影を持たぬ人間なのです」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

死んでいる子易さんに「時間」という概念は必要ない。

あの時計台と同じだ、と私は思った。あの壁に囲まれた街の、川べりの広場に立っていた時計台と同じだ。文字盤はあるが、針はない。時空が静かに歪んでいくねじれの感覚があった。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

上半身が男性で、下半身が女性という、不思議なスタイルも、彼が「二つの世界」の住人であることを示唆している。

彼は常にスカートをはいていたが、腰から上に関しては通常の、むしろ保守的と言っても差し支えないような男性用衣服を身につけていた。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

「こちら側の世界」と「あちら側の世界」を行き来できるということは、心の「内側」と「外側」を行き来できる、ということでもある(まるで優秀なカウンセラーのように)。

半地下の部屋は、「こちら側の世界」と「あちら側の世界」をつなぐ空間であり、主人公の内面の深いところを意味するものだ。

「ここは半地下になっております。いささか暗いので階段に気をつけてください」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

半地下の部屋に「壁に囲まれた街の図書館」にあったのと同じ「古風な薪ストーブ」があるのは、そこが「壁に囲まれた街」とつながっているからだ。

つまり、二つの図書館は、いずれも主人公自身の内面の中に存在しているものだった。

そういえばあの街の門の外には林檎の林が広がっていたな、と私は思った。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

林檎の木の薪は、図書館の少女が作ってくれた林檎のお菓子の記憶へとつながっていく。

そこは、現実世界に現れた「壁の街の図書館」だった。

そこに一人で立っていると、私はいつも悲しい気持ちになった。それはずいぶん昔に味わった覚えのある、深い悲しみだった。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

この図書館で、主人公は、かつて館長だった子易さんと出会う。

主人公を、この街へ導いてきたのは、もちろん、子易さんだ。

そして、子易さんは、主人公自身の(年老いた)分身でもある。

ベレー帽のある風景──そしてその帽子はどうやら私のものであるらしかった。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

夢の中で見たベレー帽は、子易さんと主人公が同一人物であることを暗示していると考えていい(「何かと何かが繋がっている」「僭越な申し上げ方かもしれませんが、まるで我がことのようにです」)。

子易さんの作った図書館にしても、主人公の深層心理を投影した仮想区間としてとらえることは不可能ではない。

「というのは、この図書館はただの普通の図書館ではないからです。(略)ここはなにより、失われた心を受け入れる特別な場所でなくてはならないのです」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

あるいは、東京から東北まで旅行するという行為さえも、主人公にとっては、自分の心の奥底深いところまで入りこんでいく作業だったのではないだろうか。

(『羊をめぐる冒険』の主人公が「十二滝町」まで旅をしたように)

昼時ということもあり、列車の乗客は少なかった。駅に止まるたびに数人の乗客が降車し、かわりに数人が乗り込んだ。まったく人の乗降がない小さな駅もいくつかあった。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

つまり、東北の図書館を舞台とする物語は、大きな喪失感を抱えた主人公の、自己救済の物語なのだ。

カウンセラーとしての機能を果たす子易さんは、彼自身、大きな喪失感を抱える老人として描かれている。

「彼女が身を投げた川というのは、うちの前を流れるあの川のことですね」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

子どもを交通事故で失い、精神に異常を来たした妻を自殺で亡くした。

大きな喪失感を抱えて生きる(既に死んでいる)子易さんは、主人公の喪失感に、誰よりも寄り添うことのできる存在だった(「影を一度なくしたあなたには、その資格があるのです」)。

自殺した(子易さんの)妻は、主人公の中で、突然に消えた(かつての)少女の記憶へとつながっている。

「あなたにもやはり、かつて誰かを深く愛した、強く鮮やかな記憶がおありなのですね。そして、その人の魂を追って、遠い遠い場所まで旅をされ、こうしてまた戻ってこられた」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

子易さんの墓参りに行った主人公が涙を流すのは、それが、「自分自身」に対する弔いでもあるからだ。

確かな温もりのある大粒の涙だった。その涙はゆっくり顎まで流れて、それから雨だれのように地面に落ちた。(略)更なる涙がそれに続いた。私がそれほどたくさんの涙を流したのは久しぶりのことだった。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

主人公は、「子易さん」という、もう一人の自分の力を借りて、自分の中にある大きな喪失感を癒そうとしていたのだ。

「壁の街」に留まることを決意した主人公が、「この世界」へ戻ってきたのは、実は主人公自身の意思だったのだと、子易さんは指摘する。

「つまり私の意思を超える、より強固な何らかの意思というのは、私の外側にあるのではなく、私自身の内にあるものだったと?」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

年老いた子易さんは、もしかすると、少女と幸せに暮らしていたはずの主人公の、もうひとつの人生だったのかもしれない。

子易さんとの対話で、傷を癒された主人公は、さらなる再生に向けて歩み始める。

主人公の再生を促したのは、「イエロー・サブマリンの少年」(M**)だった。

少年は小柄で、十六歳か十七歳くらい、緑色のヨットパーカに淡い色のブルージーンズ、黒いバスケットボール・シューズという格好だ。(略)ヨットパーカの正面には黄色い潜水艦の絵が描かれていた。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

子易さんが、主人公の年老いた分身であったように、「イエロー・サブマリンの少年」は、主人公の若き日の分身である。

そして、「イエロー・サブマリンの少年」の登場によって、主人公の再生は実現することになった。

「第三部」は、再生の物語である。

「イエロー・サブマリンの少年」が意味するものは何か?

主人公にとって、子易さんが「年老いた分身」であったように、「イエロー・サブマリンの少年」は、主人公の「若き日の分身(少年の日の分身)」としての機能を果たしている。

つまり、「三世代の分身」が、この物語では活躍しているということだ。

村上春樹の小説で、主人公の分身が登場することは珍しくない(「鼠」も「カラス」も主人公の分身だった)。

「むしろ自然なことなのです。あなたとぼくが一緒になるというのは。だってぼくはもともとあなたであり、あなたはもともとぼくなのですから」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

主人公の話を聞いて「イエロー・サブマリンの少年」は、「壁の街」へ行くことを決意する。

「その街に行かなくてはならない」と少年は繰り返した。「こちらの世界を離れて、壁の内側に入りたいということなんだね?」と私は言った。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

「イエロー・サブマリンの少年」は、主人公が抱えている喪失感の象徴である(「この少年はこの現実の世界とは心が繋がっていないのだ」)。

「終わらない疫病」とは、つまり、主人公の心の深いところに巣くったトラウマ(喪失感)のことだ。

主人公の喪失感を癒すためにも、「イエロー・サブマリンの少年」は「壁の街」で生き続けなければならない。

「比喩的にか、象徴的にか、暗示的にか、そこはよくわかりませんが、M**は何かしらの通路を見つけて、その街に入り込んでしまったように、僕には思えてならないのです。言うなれば水面下深くにある、無意識の暗い領域に」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

主人公の意識と一体化した「イエロー・サブマリンの少年」とは、眠りの中でしか会うことができない。

「ここはどこなんだろう?」と私はあたりを見回してから彼に尋ねた。「あなたの内側にある部屋です」とイエロー・サブマリンの少年は言った。「意識の底の深いところに」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

やがて、「イエロー・サブマリンの少年」は、主人公を少女の元へと導いていく。

主人公の再生を促そうとするかのように。

彼女は十六歳のままだった。そして私はもう一度十七歳に戻っていた。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

このとき、重要な役割を果たしているのが「川」だ。

川の流れを遡ることで、主人公の肉体は、少年の肉体へと若返っていく。

冒頭のエピグラフに、コールリッジの「クブラ・カーン」があった。

その地では聖なる川アルフが/人知れぬ幾多の洞窟を抜け/地底暗黒の海へと注いでいった。(サミュエル・テイラー・コールリッジ「クブラ・カーン」)

川は、時の流れそのものである。

時計の針がない「壁の街」でも、川は静かに流れていたのだ。

私の中で時間が入り乱れる感覚があった。二つの異なった世界が、その先端部分で微妙に重なり合っている。満潮時の河口で、海の水と河の水とが上下し、前後し、入り混じるように。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

主人公の再生を明確に示唆しているのは、「コーヒーショップ」の女性店主である(札幌出身の元・銀行員でバツイチ独身)。

あるいは私は彼女を待っていたのかもしれない。そんな思いがふと頭に浮かんだ。名前を持たない「コーヒーショップ」を一人で切り盛りし、隙間のない特別な下着にぴったりと身を包み、周囲に潜む(と思しき)仮説的なものごとから自分を防御し、なぜかはわからないが性行為を受容することができない、三十代半ばの一人の女性を。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

コーヒーショップの女性店主が身に付けている特別な下着は、「高い壁に囲まれた街」と同じように、彼女の「心を守るもの」の象徴だ。

彼女も、やはり、心に深い傷痕を残して生きる、孤独な女性だった。

「孤独が好きな人なんていないよ。たぶんどこにも」と私は言った。「みんな何かを、誰かを求めているんだ。求め方が少しずつ違うだけで」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

傷痕を持った者同士が寄り添いながら生きていくという構図に、主人公の希望がある。

「何を読んでいるの?」と私はダッフルコートを脱いでコートラックに掛けながら尋ねた。「『コレラの時代の愛』」と彼女は言った。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

あるいは、作者(村上春樹)は、ガルシア=マルケスを引用することで、「不思議な物語」が持つ意味を伝えようとしていたのかもしれない。

時空を超越した物語が持つ、本当の意味を。

「彼の語る物語の中では、現実と非現実とが、生きているものと死んだものとが、ひとつに入り混じっている」と彼女は言った。「まるで日常的な当たり前の出来事みたいに」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

人の心は、常に「現実」と「非現実」とが混沌として入り混じっているものだ(「心と意識とはべつのところにあるものですから」)。

心の中の出来事を物語に置き換えた村上春樹の文学を、あえて「マジック・リアリズム」と呼ぶ必要もない(「彼の住んでいた世界では、現実と非現実はごく日常的に混在していたし、そのような情景を見えるがままに書いていただけじゃないのかな」)。

つまり、すべては「真実」だったのだ。

「本物でも偽物でも、そのへんはもうどちらでもいいことです。事実と真実とはまた別のものです」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

懐かしい少女と再会したことで、主人公の「巡礼の旅」は終わる。

心に残った傷痕は、「イエロー・サブマリンの少年」が癒してくれるはずだ。

「<古い夢>を読む。ぼくにはそれができる」そして少年は自分を指さした。「きみには<古い夢>を読むことができる」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

あるいは、「イエロー・サブマリンの少年」は、主人公の失恋の弔い人として「壁の街」で生き続けていくのかもしれない。

主人公の分身の一人として。

『街とその不確かな壁』という小説が意味するものは何か?

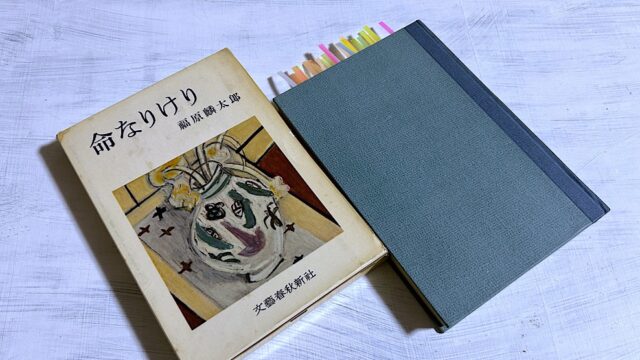

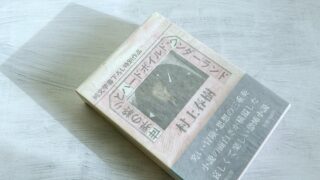

ありていに言って、本作『街とその不確かな壁』は、1980年(昭和55年)9月『文学界』に発表された中編小説「街と、その不確かな壁」のリメイク小説である(最初の作品には「、(読点)」があった)。

完全な失敗作となった「街と、その不確かな壁」は、その後、闇に葬られて(単行本や全集に収録されることはなかった)、1985年(昭和60年)、書き下ろし長編『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』という形で復活する。

しかし、第21回「谷崎潤一郎賞」を受賞した名作にも、作者(村上春樹)は「もやもや感」を感じていたらしい。

「その頃は書けるものの範囲が限られていて、その範囲の中で書いて小説を成立させていた。その切り捨て方も魅力のひとつになっていたが、自分の書きたいものを書けるという状態ではまだなかった」(2023/04/13『日本経済新聞』)

作者の中には、消化しきれない何かが残っていたのかもしれない。

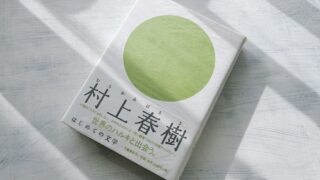

「壁に囲まれた街」というまったく同じモチーフにより、三作目の作品として登場したのが、本作『街とその不確かな壁』だった。

「若い時は、ポップでアクションのあるものにひかれる。でも、もう僕も高齢者の部類。この話は、3世代が立体的に絡み合う。色んな世代の目で見て、腰を落ち着けて人の内面をしっかりと描きたかった」(2023/04/13『読売新聞』)

「人の内面」を描くことは、村上春樹のライフワークとなっている。

「影というのは、僕にとっては潜在意識のなかの自己みたいなもの。僕が小説、特に長編小説を書くことは、意識から離れた意識みたいなものを掘っていく作業でもある。この小説で影について書いたのは、僕が小説を書く作業を、そのまま小説にしたようなところもあるんです」(2023/04/13『朝日新聞』)

物語の中の主人公は、いつでも自分の内面と向き合っている。

つまり私は、私自身に向かって呼びかけているだけなのだ。だとすれば返事がかえってくるわけはない。もし返ってくるものがあるとすれば、それはただの谺だ。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

自分の心の中に、何人もの自分を見つけて、それぞれに役割を与えていくのが、村上春樹という作家の作風だと言っていい。

「小説家は自分でのし上がっていくものですから。僕自身は意識と無意識を行き来するうちに立体感をつかむという方法論をとっており、それまでの日本文学の流れとは異なる」(2023/04/13『日本経済新聞』)

作品の中にファンタジー的な要素が多く登場するのも、それが、心の中の出来事を物語化しているからだ。

ホルヘ・ルイス・ボルヘスが言ったように、一人の作家が一生のうちに真摯に語ることができる物語は、基本的に数が限られている。我々はその限られた数のモチーフを、手を変え品を変え、様々な形に書き換えていくだけなのだ──と言ってしまっていいかもしれない。(村上春樹「街とその不確かな壁」あとがき)

村上春樹は、人の内面(心の深い場所)を描くことを極めた作家である。

「心の深い場所にあるもの」は、様々な形で、何度も何度も何度も繰り返し、小説の中で描かれてきた。

あるいは私は自分のふりをしている、自分ではない私なのかもしれない。鏡の中から私を見返しているのは、私ではない私なのかもしれない。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

鏡の中に映った「もう一人の自分」と対面するモチーフは、短編「鏡」(1983)に描かれている。

短い作品ながら「鏡」は、村上文学を代表する作品として高い評価を得ている。

深層心理への入り口としての役割を果たす「井戸」は、多くの村上作品に登場するモチーフだ。

建物の裏には大きな古井戸があった。井戸には分厚い蓋が被せられ、大きな石が重しとして置かれていた。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

長編『ねじまき鳥クロニクル』(1994-1995)では、「古井戸」が非常に大きな役割を果たしている。

この作品にも「壁」が登場しているのは、決して偶然ではない。

「壁」は、意識と意識下を乗り越えるためのマスト・アイテムなのだ(少なくとも、村上文学においては)。

エピグラフのコールリッジ「クブラ・カーン」は、サリンジャーの中編「倒錯の森(逆さまの森)」にも引用されているものだ。

「倒錯の森」に描かれている「地下にある森」は、人間の内面を象徴する存在である。

そういう意味で、(テーマ設定において)サリンジャーと村上春樹には共通点が多い。

「こちら側の世界」と「あちら側の世界」という概念も、村上春樹の作品の中では、大きな意味を持つものだ。

私にかろうじてわかるのは、自分が現在おそらくは「あちら側」と「こちら側」の世界の境界線に近いところに位置しているらしい、ということくらいだった。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

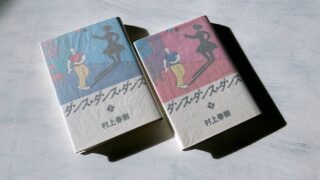

長編『ダンス・ダンス・ダンス』(1988)も、やはり、「壁」を抜けて、「こちら側の世界」と「あちら側の世界」を行き来する物語だった。

「こちら側の世界」は、我々の「意識」であり、「あちら側の世界」は、意識下のずっと深いところにある「無意識」の世界だ。

我々は誰でも「こちら側の世界」と「あちら側の世界」を往来しながら生きているものだ(「この世界、と私は思った」)。

なぜなら、我々は、いつでも、自分の心の傷痕を癒しながら生きていかなければならない存在だからだ。

ひとつの世界ともうひとつの世界の境界を超越することができる、具体的な痛みを伴う刻印。私はおそらくそれを自分の存在の一部として残したまま、これからの人生を生きていくことになるのだろう。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

しかし、長く生きていく中で、痛みを軽減することはできるかもしれない。

自分の中の「夢読み」が、「古い夢」を読み続けることによって。

その意味で「壁」は「不確かなもの」なのだ。

最初、私は大きな地震が起こっているのかと思った。しかしそれは地震なんかではない。それは私の内側からもたらされた震えなのだ。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

「古い夢」を読むことで、心の中の「壁」は、少しずつ形を変えていく。

壁は存在しているかもしれない、と私は思う。いや、間違いなく存在しているはずだ。でもそれはどこまでも不確かな壁なのだ。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

完璧な存在だった「壁」が「不確かな壁」であることを認めたところに、主人公の再生がある。

そして、大きな喪失感を乗り越えて生きていく主人公の姿こそ、この物語の重要な主題だったと読んでいい。

「僕の小説はペシミスティック(悲観的)でもネガティブ(否定的)でもない。変なものがいっぱい出てきて、暗いところもあるが、根本的にはポジティブ(肯定的)な物語。物語はポジティブじゃないといけないと考えています」(2023/04/13『日本経済新聞』)

村上春樹の小説が広く支持されているのは、本質的な部分において、それが「ポジティブな物語」であるからだ。

しかし、と私は思う、現実はおそらくひとつだけではない。現実とはいくつかの選択肢の中から、選び取らなくてはならないものなのだ。(村上春樹「街とその不確かな壁」)

ネガティブな自分を「イエロー・サブマリンの少年」という形で「壁」の中に封印して、主人公は前向きに生きていくことを決意する。

もちろん、愛する少女を失った傷痕が、完全に癒えることはないかもしれない。

「あなたの分身の存在を信じてください」イエロー・サブマリンの少年はそう言った。「それがぼくの命綱になる」「そうです。彼があなたを受け止めてくれます。そのことを信じてください。あなたの分身を信じることが、そのままあなた自身を信じることになります」(村上春樹「街とその不確かな壁」)

「あなたの分身」とは、つまり、「自分自身」のことであり、「自分自身」を信じることの大切さが、この物語には描かれている。

「子易さん」や「イエロー・サブマリンの少年」という形を借りて、主人公の分身は、主人公を「心の闇」(高い壁に囲まれた街)の中から救出した。

自分の中の自分を信じること。

ここに、この長い物語が伝えようとしていることの強いメッセージがある。

あるいは、人は、心に深い傷を感じたときに、村上春樹の小説を読むのかもしれない。

心の傷痕を癒して、新たな人生を歩き続けていくために。

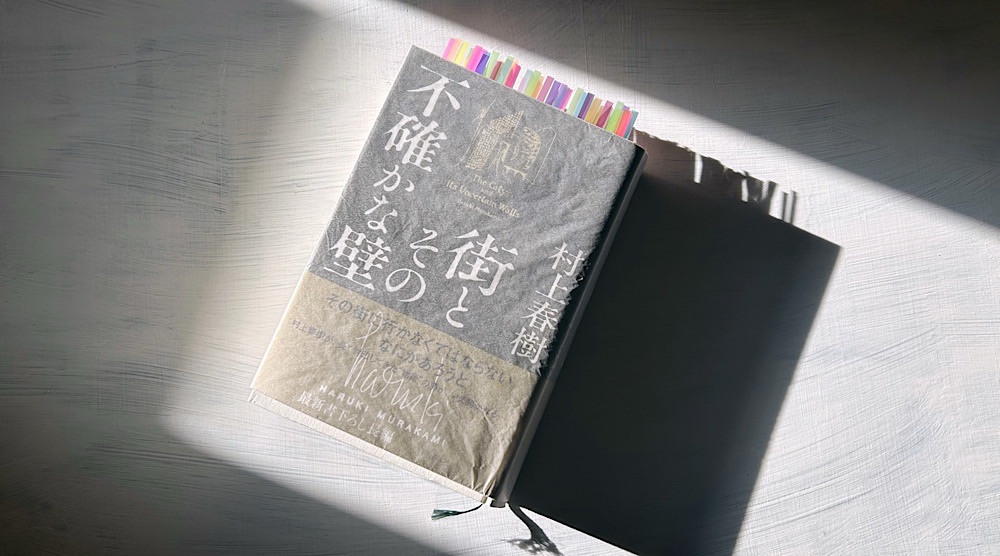

書名:街とその不確かな壁

著者:村上春樹

発行:2023/04/10

出版社:新潮社