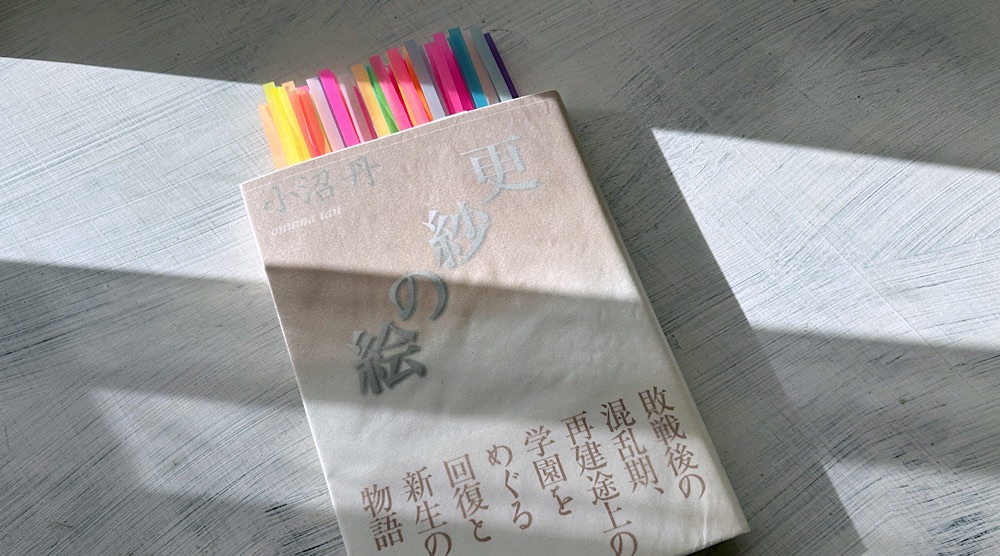

小沼丹「更紗の絵」読了。

本作「更紗の絵」は、1972年(昭和47年)6月にあすなろ社から刊行された長篇小説である。

初出は、1967年(昭和42年)7月から1968年(昭和43年)12月『解脱』で、連載開始の年、著者は49歳だった。

小沼丹の戦後を描いた自伝的長篇小説

本作『更紗の絵』は、著者(小沼丹)の戦前・戦後の暮らしを描いた、自伝的長篇小説である。

主人公を(吉野君)としているのは、本人として書きにくいようなエピソードも、三人称とすることで、客観的に書けるということなのだろう(大寺さんと同じように)。

物語は、吉野君一家が、疎開先の信州から上京してくる場面で始まる。

汽車が上野に近附くにつれて、吉野君は東京が悉皆(すっかり)焼野原になっているのに吃驚した。その焼野原に、点点と灯が疎らに散らばっているのを見ると涙が出そうになった。理由はよく判らない。(小沼丹「更紗の絵」)

小沼丹が信州更級郡八幡村の疎開先から東京へ戻ったのは、1945年(昭和20年)10月のことで、「その焼野原に、点点と灯が疎らに散らばっているのを見ると涙が出そうになった」とあるのは、小沼丹にとって終戦の(あるいは敗戦の)原体験となっている。

そのとき、吉野君は二十六、七歳くらいで、妻のほかに、小さな赤ん坊が一緒だった(長女・諄子は、昭和19年1月生まれ)。

「──どうだろう?」或る日、細君の父親は吉野君に云った。「──何ですか?」「──君はうちの学校を、手伝って呉れるかね?」「──それは喜んで手伝いますよ」信州に行く前も、吉野君は学校に勤めていたのである。(小沼丹「更紗の絵」)

吉野君は、義父の経営する(E・E学園)の主事として働くことになり、家族とともに校舎の一画で暮らし始める。

「E・E学園」のモデルは武蔵野市にあった「盈進学園」で、学園長の丸山鋭雄(としお)は、小沼丹の妻(丸山和子)の父親だった。

このE・E学園で出会った人々が、本作『更紗の絵』における、最初の重要な登場人物となる。

さらに、吉野君は、父兄の重鎮(黒木氏)に請われて、「W産業株式会社」の通訳として勤めることになる。

母校(X大学)の講師も受け持っていた吉野君は、E・E学園の主事、W産業の通訳、X大学の予科講師として、一人三役の忙しい日々を送ることになるが、W産業は「中島飛行機工場」、X大学は「早稲田高等学院」が、それぞれモデルとなっているらしい。

忙しい日々の合間に、昔の思い出話が織り込まれている。

その頃、吉野君はX大学の学生で、細君は或る女子大学の学生であった。二人は殆ど毎日のように会って、最后は吉野君がバスの終点迄送って行く。尤も、遅くなったときは、K駅から二つ先のM駅から歩いて彼女の家の近く迄送る。(小沼丹「更紗の絵」)

「K駅」は吉祥寺駅、「M駅」は三鷹駅のことを示しているのだろう。

二十五歳の年に、丸山和子と結婚した小沼丹は、武蔵野市にある大きな藁屋根の家で暮らし始める。

吉野君が結婚して初めて家庭を持ったのは、大きな農家の二階であった。嘗て、その辺で「銀行」と呼ばれていた家だから、多分、百姓相手に金を貸したりしていたのだろう。尤も、吉野君の住んだ頃は──それは戦争が始って一年半ばかり経った頃だが──もう代が替っていて、都心の或る商人が買取って妻子を住まわせていた。(小沼丹「更紗の絵」)

藁屋根の家のことは、短篇『藁屋根』にも書かれているが(作品集『藁屋根』所収)、この家は、戦後、七家族か八家族が暮らす共同住宅のようになっていた。

吉野君は昔の住居が懐しくなって見に来たに過ぎない。しかし、来てみると、いろいろ意外な話を聞いた。洵に人の世は判らない。そんな月並の感想を抱いて、お内儀さんと別れた。帰って細君に話すと、細君も驚いていた。しかし、細君は、「──でも、みんな運命ね……」なんて、悟ったようなことを云った。(小沼丹「更紗の絵」)

吉野君は、疎開前に住んでいた「赤い屋根に白い壁の家」のあった場所も訪れている。

長女(ハルコ)が生まれて、藁屋根の二階住まいが何かと不便になったことで引っ越しをした家は、間もなく、空襲で焼かれてしまった。

嘗てそこに家があり、そこに住んだと思うと、吉野君は妙な気がしてならなかった。吉野君が懐しく思ったのは、嘗て垣根に絡み附いていた蔓薔薇の幾株かが健在で、小さな芽を吹いていたことである。(小沼丹「更紗の絵」)

かつて恋人と交際し、その彼女と結婚して新婚時代を過ごし、子どもの生まれた生活の舞台は、戦争によってすっかりと変わり果ててしまっていた。

多くのものが失われて、「大きな飛行機工場の工員寮」だった建物に学校を作るところから、吉野君の戦後は始まったのだ。

現在は妻となっている女性とバスに乗ったお気に入りの道も、あの頃とはすっかりと変わってしまっている。

尤も、吉野君はそんなものを、特に懐しがっている訳では無い。ただ、ひどく混むがたがたのバスに乗っていて、ひょいとそんなものを想い出すと、知らぬ間に変貌する風景に驚くのである。(小沼丹「更紗の絵」)

焼け野原は、やがて、猛烈なスピードで復興を見せていく。

吉野君一家が、学校のなかの住居から住宅へ引越したのは八月下旬である。松岡君や井田君はもう中旬から入っていた。吉野君は電気が点いたと聞いて引越したのだから、松岡君や井田君は暫く蠟燭を用いねばならなかった。それでも、「自分の家」にいる方が良かったのだろう。(小沼丹「更紗の絵」)

1949年(昭和24年)8月、小沼丹は、中島飛行機工場が用地を提供した都営住宅で暮らし始める。

かつて、通訳として貢献したおかげで、特別に斡旋してもらうことができたらしい。

「井田君」は、吉野君と同じX大学の仏文科出身で、E・E学園でフランス語の教師として勤めている。

「松岡君」として登場しているのは、生涯の盟友となった吉岡達夫のことだろう。

それから間も無く、吉野君は数人の友人仲間と新宿で酒を飲んでいるとき、この住宅の話をした。ところがその翌日、その話を聞いていた一人の松岡君が細君同伴でやって来た。(略)一体、何事だろう?と思っていたら、例の住宅にわれわれも入れないだろうか、と云うのである。(小沼丹「更紗の絵」)

当時のことは、吉岡達夫の回想にもある。

それから半年ほどして、小沼から、新しく都営の一軒家住宅が建つので、申込まないかと言ってきた。お金を出すと特別に計らってくれるというので、三万円を出して特別に入った。特別というのは地主が都に土地を提供するとき、二十余軒分の権利を得て、それを三万円ずつで入居させたのだ。(吉岡達夫「長いつきあい」)

戦後の復興が、庶民の生活を通して描かれているのが、本作『更紗の絵』という作品だったのだろう。

思い出の場所の崩壊と、新しい時代の再生が、この物語の中にはある。

誰もが、同時代的に崩壊と再生を噛みしめていた時代、それが、日本にとっての「戦後」という時代だったのではないだろうか。

戦前から戦後を貫く一枚の絵物語

題名の「更紗の絵」とは、人形を染め抜いたジャワ更紗の絵に由来している。

古い懐しい本を見ていると、吉野君の脳裡に、その本を持っていた頃のことが、それから、その后のことが、いろいろと浮んで来た。ジャワの娘は恋唄を歌いながら更紗の絵を描いたという話があるが、吉野君の絵はどんな模様を蝋染にするのだろうか?(小沼丹「更紗の絵」)

吉野君は、戦前から戦後にかけて知り合った懐かしい人々の顔を思い浮かべる。

「更紗の絵」は、吉野君の思い出に登場する人々を織り込んだ、南蛮更紗の絵のことだったのだ。

その中には、長女(ハルコ)の肺病を治療してくれた医師(小山先生)の顔も入っていたことだろう。

吉野君は普段はそんなことは考えない。しかし、誰か死んだと云うような場合、ひょっこりそんなことを考えることがある。すると、忘れていた「人生」なんて云う言葉が浮んで来る。そして、それらの人びとが吉野君のこれ迄の生活のなかで、さまざまの絵模様を形造っているのに気が附くのである。(小沼丹「更紗の絵」)

ハルコの病気を治してくれた小山先生は、当時は珍しい交通事故で、あっさりと亡くなってしまった。

吉野君が「人生」という言葉を思い出すのは、まさしく、そんな瞬間である。

そして、当の吉野君自身までが、長い療養生活を送ることになる。

その翌日から、吉野君の病人生活が始まった。吉野君は三方を本で囲まれた書斎の窓際にベッドを置いて、毎日その上で臥て過すことになった。(小沼丹「更紗の絵」)

1950年(昭和25年)1月、胸部疾患を得て、小沼丹は、およそ一年間の療養生活に入った。

早稲田大学(理工学部)の専任講師となり、ナルヴィグの『鉄のカーテン』を、藤井継男との共著で、読売新聞社から出版したばかりの頃だった。

W産業の斡旋で入居した都営住宅の資金は、このときの原稿料から出ていたのである。

疎開先からの上京、E・E学園への就職、校舎の一画での生活、W産業での通訳、X大学の講師、都営住宅への入居。

吉野君にとって、めまぐるしい戦後は、ほぼ終戦から5年以内に起きた出来事ばかりである。

こうした生活の中では、実に多くの人たちが、吉野君の人生と関わりを見せていた。

吉野君は、夏休みが終ってから学校で行われた保田氏の葬式にもちょっと顔を出した。壇上に飾ってある保田氏の写真を見ながら、自分が病気で臥ている間に、健康そのもののような保田氏がころりと死んだのが不思議でならなかった。(小沼丹「更紗の絵」)

東京が復興していくのと同じように、吉野君の病気も、徐々に回復へと向かっていった。

嘗て、その団地のあった所に巨きな球場があって、白い煙を吐く汽車が客を運んで来たことがある、と誰が考えるだろう? 爆撃で廃墟と化した工場跡に忽然と姿を現し、また忽然と消えてしまった球場を、吉野君は戯れに「幻の球場」と名附けている。(小沼丹「更紗の絵」)

1951年(昭和26年)、中島飛行機の工場跡地にオープンした「武蔵野グリーンパーク野球場」は、わずか5年後に姿を消した。

球場開きの「巨人・国鉄戦」を観戦した吉野君は、国鉄スワローズの金田正一投手が、読売巨人軍の川上哲治選手から三振を奪う場面を記憶している。

疎開先から戻ってきたとき、焼け野原だった東京でも、プロ野球の試合ができるくらいまでに復興が進んでいたのだ。

吉野君は学生の頃、新潟に旅行してこの吉井君の家に泊めて貰ったことがある。それから、一緒に佐渡に旅行したりした。しかし、見物は一向にせず、酒ばかり飲んで帰って来た。(小沼丹「更紗の絵」)

この作品の中で紹介されているエピソードの多くは、後に短篇小説や随筆として再登場しているものも少なくない。

本作『更紗の絵』は、著者・小沼丹の戦前から戦後を貫く、一枚の更紗の絵だったのだ。

二人はそんな昔話をした。昔話と云っても五、六年前のことに過ぎない。しかし、戦争が介在したせいか、遠い昔に思われる。「──あの頃は良かったな」「──うん、妙な世のなかになった」(小沼丹「更紗の絵」)

当然、そこには、終戦直後(というか敗戦直後)にしか体験することのできない、奇妙な物語も含まれていたことだろう。

赤田氏の妻が、アメリカ兵に寝取られているのを見たことも、そのひとつだ。

吉野君はそれ迄に何度も、敗戦と云う事実を感じたことがある。しかし、恐らくこのときほど、それが実感として身に沁みて感じられたことは無かったと思う。もし誰もいなかったら、吉野君は大きな溜息をついたかもしれない。その夜、吉野君は大酔した。(小沼丹「更紗の絵」)

敗戦直後、それは、誰もが生きていくだけで精一杯の時代だった。

吉野君はその后藤田君と蕎麦を食って別れたが、その頃、冷い風の吹く新宿の街角には、一見素人風の夜の女が、三人、五人と立って話していたりした。その女達は何やら愉しそうに話していたが、何だか寒そうに見えた。(小沼丹「更紗の絵」)

吉野君は、日本の敗戦社会で庶民が直面している生きることの厳しさに、感傷的になりすぎない程度に寄り添い、共感をほのめかしている。

やがて、病気から回復した吉野君は、再び、復興社会の中へ戻ろうとしていた。

「──おおい」吉野君が硝子戸を開けて声を掛けると、松岡君は吉野君の方を見た。「──やあ、好い雪だな。御飯済んだか?」「──いま起きたんだ」「──そうか、じゃ、もう少し経って来るよ」そう云うと松岡君は雪のなかをまた戻って行った。(小沼丹「更紗の絵」)

白い雪景色が、吉野君の生活を美しくリセットして、物語は幕を閉じる。

それは、紛れもない焼け野原からの再生を意味していた。

そういう意味で、本作『更紗の絵』は、東京の復興と、吉野君という一人の青年の復活を描いた、再生の物語として読むことができる。

そして、東京と吉野君の再生物語を形作っているのは、戦前から戦後にかけて、吉野君の人生に登場してきた、多くの人たちの姿だった。

やがて、いつかは「みんな、みんな、いなくなった」と歌われてしまうかもしれない、懐かしい人々の顔が、この物語では生き生きと描かれていたのだろう。

書名:更紗の絵

著者:小沼丹

発行:2012/01/10

出版社:講談社文芸文庫